Воспоминания

Предисловие Леонида Смиловицкого

Вместо предисловия.

Эти воспоминания я написала по просьбе родственников, живущих а Америке. Из бесед с ними я поняла, что они очень мало знают о нашей жизни, а если что и знают, то в несколько ином преломлении. Я попробовала рассказать им о нашей жизни в нашей стране, стараясь ничего не приукрашивать, но и не чернить. Вот такая она была – наша жизнь.

Этими воспоминаниями я в какой-то мере надеюсь выполнить свой дочерний долг перед папой и мамой, перед их памятью. Ведь это единственное, что я могу сейчас сделать для них.

Папа

Думаю, что не только у меня одной с возрастом появляется чувство сожаления и горечи за то, что не расспрашивала, не интересовалась, не выведывала то, что так важно и нужно мне, моим детям, внукам, что является историей моей семьи. Как мало мне было отпущено судьбой жить рядом с моим отцом! Появилась я у него поздним и единственным ребёнком. Когда была школьницей, исчез он из моей жизни на долгих семь лет, вернулся, когда я была уже студенткой, занятой учебой, сердечными делами, потом своей семьёй, рождением ребенка.

Не стало папы, когда мне было всего 26 лет.

Взялась за перо и поняла, что о молодости моего отца знаю совсем немного. Родился он в Польше в еврейском местечке Соколов-Подляска близ Белостока в 1895-м году в семье портного. Был младшим сыном, помогал отцу в портняжном деле. Потом говорил: «Их бин а шрайбер, ун а шнайдер» - я и писатель, и портной.

Уже здесь, в Израиле мы встретили нашего родственника Мордехая Платнера, который живет в кибуце «Нецер Серени» возле Холона. Он рассказал, что у них знали о том, что в семье есть писатель, но не помнил степени родства, а узнать уже не у кого. Ещё он показал нам в книге памяти, которая хранится в кибуце, целую страницу погибших от рук фашистов родственников с фамилией Платнер.

Уже здесь, в Израиле мы встретили нашего родственника Мордехая Платнера, который живет в кибуце «Нецер Серени» возле Холона. Он рассказал, что у них знали о том, что в семье есть писатель, но не помнил степени родства, а узнать уже не у кого. Ещё он показал нам в книге памяти, которая хранится в кибуце, целую страницу погибших от рук фашистов родственников с фамилией Платнер.

Из папиных ранних стихов я поняла, что семья его была «из бедняков портных едва ль не самой бедной», и что его заветной мечтой было желание вырваться из этой затхлой жизни в большой мир, известный ему только по книгам. И когда у папы появилась такая возможность, подался он за своими сестрами в Америку.

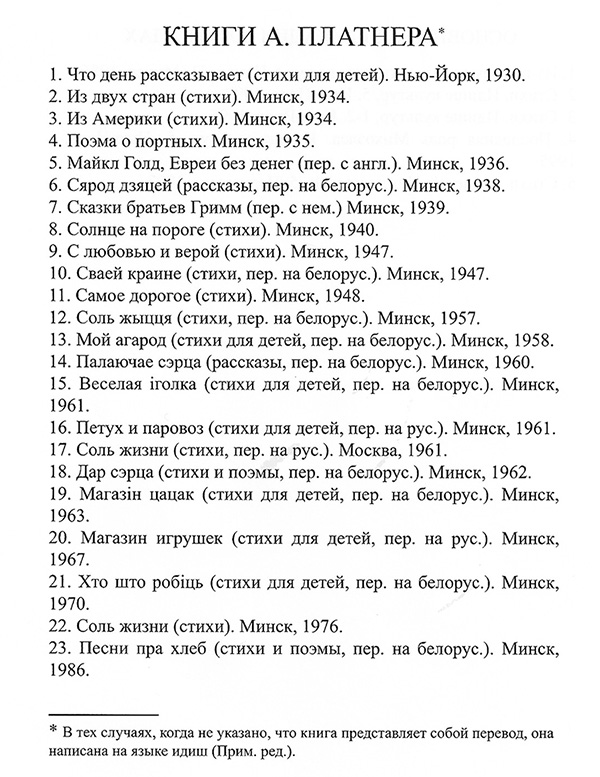

Жизнь за океаном оказалась совсем не такой благополучной и безбедной, как это виделось издалека. Сестры не могли помогать материально, поэтому папа начал сразу работать в швейных мастерских, а вечером учился в учительском семинаре. По окончанию учебы работал в вечерних школах для рабочих. Стихи начал писать ещё дома в 1918-м году. А первая книжка стихов «Что день рассказывает» вышла только в 1930-м.

Работал папа в летнем лагере для детей рабочих под названием «Киндерланд».

|

Айзик Платнер, США, 1922 |

В Америке познал папа и тяжкий подневольный труд, и безработицу, и безденежье... В 1932-м году у папы появилась возможность поехать в Советский Союз, и он решил ею воспользоваться, тем более, что в Минске уже печатались его стихи и были хорошие отзывы критиков и читателей.

Поездка в СССР совпала с организацией интернациональной бригады под эгидой ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов). В бригаду вошли: из Франции – Луи Арагон и Эльза Триоле( в качестве секретаря), из Венгрии – Иозеф Карел Ласт и Шандор Барта, включили в нее и Айзика Платнера. Маршрут бригады пролегал по Уралу, Кузбассу, по городам и новостройкам.. Они встречались с рабочими прямо в цехах, на стройках, в клубах, читали свои стихи. Бригаде показывали то, что хотели показать – стройки первых пятилеток, «энтузиазм» трудового народа, « ударный труд», что должно было агитировать, демонстрировать преимущества социализма. В Магнитогорске, в доме- музее поэта Бориса Ручьёва, который сопровождал бригаду, сохранилась фотография участников этой поездки. После Урала папа имел возможность проехать по городам и местечкам Украины и Белоруссии и встречаться с любителями еврейской поэзии, читать на идиш свои стихи. Писатель Борис Борухович (зять Самуила Галкина) вспоминал, как, будучи пионером, слушал выступление Айзика Платнера в кинотеатре белорусского городка Рогачев: «На сцене, на фоне белого экрана,стоял седовласый молодой человек и бросал в переполненный зал звонкие энергичные строфы про бедняцкую долю трудовой Америки, про тяжкие будни портных, к цеху которых принадлежал поэт».

Отец был потрясен и захвачен всем увиденным, посылал восторженные статьи в журнал «Наши достижения» , в американский журнал «Морген фрайгайт». По окончании путешествия вся бригада разъехалась по домам, а папа... решил остаться в Советском Союзе. Он надеялся, что в стране, где так развивается еврейская культура, ему будет открыта дорога к свободному творчеству, к еврейскому читателю. Так он резко изменил свою судьбу и дальнейшую судьбу своей семьи.

Мама

|

Дебора Рутштейн при окончании гимназии, г. Вилкавишскис, 1923 |

О маме и её семье знаю немного больше. Родилась мама в 1904-м году в Литве в еврейском местечке Вилкавишкис на границе с Германией в большой семье – одиннадцать детей. Мама десятая, за ней только брат Мейер.

Много забавных историй рассказывала мне мама о своём детстве. Память у неё была удивительная. Когда она была совсем маленькая, её старшая сестра уже выходила замуж. Взрослые были заняты свадебными хлопотами, и на маленькую Двейреле никто не обращал внимания. А ей в руки попались ножницы, и превратила она своё нарядное платьице в ажурные лохмотья! Жили они бедно. Ведь такую большую семью нелегко было прокормить, но труженица-бабушка крутилась и старалась изо всех сил ,чтобы все были сыты, одеты и обуты. А уж какой хлеб она пекла! Когда мама брала в школу этот ароматный хлеб, испечённый на камышах, все хотели с ней поменяться даже на белые булочки. Училась мама очень хорошо, особенно ей давались языки. В 1-ю империалистическую войну у них в городке стояли немцы, и в школе преподавали немецкий язык. С тех пор она помнила наизусть баллады Шиллера! Мама очень хорошо пела и была в школе запевалой. Однажды за какую-то провинность учитель наказал её и запер после уроков в классе, но очень скоро вынужден был её отпустить, так как без неё не могли проводить репетицию хора.

Старший брат мамы Филипп был сослан за сионистскую деятельность в Сибирь. Оттуда бежал и через Швейцарию был переправлен в Америку. Постепенно стал перетаскивать за океан своих многочисленных братьев и сестёр. Мама уехала в Америку в 1924-м году, там с помощью братьев окончила Сиракузский университет, начала работать. Поженились они с папой летом 1928-го года...

Знаю. что маме нравилось папино окружение, его друзья, его несколько богемная жизнь. Знаю, что они мого путешествовали по Америке, что проехали от океана до океана и побывали во многих больших и малых городах.

А когда папа принял решение остаться в Советском Союзе, мама поддержала его и поехала вслед за ним. Мамины братья и сестры, у которых она жила, и которые помогали ей в годы учебы, были категорически против её отъезда, никто даже не пришел проводить её на пароход, отвозивший её в Европу. Ехала мама в Москву через Германию, шел 1933-й год, и по улицам Гамбурга уже маршировали отряды фашистских штурмовиков со свастиками на рукавах. Было очень тревожно, но мама быстро пересекла Германию, по дороге заехала в свой Вилкавишкис повидаться в последний раз с родными. Из Москвы она направилась в Минск навстречу новой и неизвестной судьбе. Она знала, что едет в Советский Союз, в новый прекрасный мир, где царит порядок и всеобщая справедливость! Кабы знать своё будущее!

Теперь, с высоты своих лет и прожитой жизни, я думаю о судьбе своих родителей, о принятом ими решении сменить сытую и благополучную Америку на голодную, туманную и неизвестную Россию. Не могу дать однозначную оценку этому безумному поступку. Написала «безумному», но тут же решила, что не имею права осуждать их. Они были не единственные, не одни они шли с завязанными глазами в пасть этого монстра под названием «Страна

социализма», не одни они были оглушены трескотнёй шумных лозунгов! Вот где уместна избитая фраза – «Это не их вина, а их беда»! ведь они ехали с верой, с надеждой.

Минск был город с большой еврейской культурой- еврейские школы, техникумы, газета, прекрасный еврейский театр с замечательными артистами, радиокомитет. Были еврейские слушатели

и читатели, те, кому хотел служить мой отец, для кого полон был желания творить в меру своих сил и таланта.

Первые годы в Минске.

Папу в Минске встретили очень радушно. Он сразу начал работать в газете, в радиокомитете. Приняли в Союз писателей, дали квартиру в центре города.. Творческий взлёт в этот период у него был колоссальный – писал стихи, прозу, работал для театра, занимался переводами с английского и немецкого на идиш.. В этот период у него вышли книги «Из Америки», «Из двух стран», «Поэма о портных», перевод с английского книги Майкла Голда «Еврейская беднота» , с немецкого- « Сказки братьев Гримм», а перед самой войной – книга стихов «Солнце на пороге». Появились соратники, единомышленники, друзья. Папа боготворил Мойше Кульбака, считал его своим близким другом, родственной душой. Дружил с Зеликом Аксельродом, Эли Каганом, Изи Хариком, многими другими еврейскими и белорусскими писателями, с артистами еврейского театра.

Мама тоже оказалась востребованной.Она была одной из первых педагогов английского языка в Минске, сразу стала преподавать в Пединституте, участвовала в создании учебников и пособий.

А в начале 1935-го года родилась я, долгожданная, малюсенькая, болезненная и единственная. Имя Джессика мне дали в честь маминой подруги, жившей в Америке. Вероятно, я была одна Джессика на весь Минск, а может, и на всю Белоруссию. Сколько забот, неприятностей и неудобств доставила мне моё имя, но это уж отдельный рассказ. Моё появление на свет внесло очень большие изменения в жизнь моих не очень молодых мамы и папы. Я переболела всеми известными детскими болезнями, требовала к себе массу внимания, а мама работала с утра до вечера, папа был занят своим творчеством. Поэтому мной занималась любимая няня Агаша, моя воспитательница и заступница.

Помню, как вечерами после спектакля в еврейском театре, недалеко от которого мы жили, к нам приходили артисты и до глубокой  ночи говорили, спорили и играли в шахматы. Чаще всего с папой садился играть дядя Винагура. Я долгое время не знала, что у него есть имя. Только много лет спустя, когда он прислал мне телеграмму «С днём рожденья поздравляем, много счастия желаем! Винагура Хаим», тогда я узнала, что он, оказывается, Хаим. Так вот, они играли в шахматы и при этом пели, дядя Винагура басом выводил свою мелодию, а папа тенорком какие-то свои россыпи. Все остальные , склонясь над ними, активно обсуждали шахматные ходы. Спать под такой «оркестр» было довольно сложно. Меня запирали в спальне, а я стучала в дверь и голосила: «Гашенька, миленькая, выпусти меня отсюда!» , а Агаша плакала с другой стороны двери и предпринимала какие-то шаги к моему «спасению».

ночи говорили, спорили и играли в шахматы. Чаще всего с папой садился играть дядя Винагура. Я долгое время не знала, что у него есть имя. Только много лет спустя, когда он прислал мне телеграмму «С днём рожденья поздравляем, много счастия желаем! Винагура Хаим», тогда я узнала, что он, оказывается, Хаим. Так вот, они играли в шахматы и при этом пели, дядя Винагура басом выводил свою мелодию, а папа тенорком какие-то свои россыпи. Все остальные , склонясь над ними, активно обсуждали шахматные ходы. Спать под такой «оркестр» было довольно сложно. Меня запирали в спальне, а я стучала в дверь и голосила: «Гашенька, миленькая, выпусти меня отсюда!» , а Агаша плакала с другой стороны двери и предпринимала какие-то шаги к моему «спасению».

Из рассказов взрослых вспоминаю некоторые приключения моего раннего детства. Меня отправили с детским садиком на дачу. Один мальчик нашёл красивый мухомор, красный в белую крапочку, и преподнёс мне его как мороженое. Я тут же засунула его в рот и получила такое тяжелое отравление, что потеряла сознание. Меня срочно надо было вести в Минск и немедленно спасать. Стали по телефону разыскивать моих родителей, а их нигде нет. Тогда позвонили в Союз писателей, и папины друзья Зяма Телесин и Гриша Берёзкин схватили такси и привезли меня в больницу. Вот какие у меня были спасители! На другой даче в Ратомке я стояла у ворот нашего дома, а мимо меня пронёсся волк. Меня он кушать не стал, а схватил ягнёночка, но переполох был ужасный, так как всё это происходило на глазах остальных дачников.

В эти годы началось мой приобщение к искусству. Родители взяли меня в детский театр на спектакль о Марине Расковой, героине-лётчице, которая совершила вынужденную посадку в тайге. Там она заблудилась и долго искала дорогу из леса. Я была так потрясена этим спектаклем, что тут же сочинила своё первое (и надо сказать, последнее) стихотворение:

Самолёт, самолёт,

Выходи ты на полёт.

Там медведик тебя ждёт,

Там Маринушка идет,

Песни весело поёт!

Вот такой шедевр! Папа был счастлив, но на этом моя стихотворная деятельность закончилась.

Жили мы в самом центре Минска на углу улиц Урицкого и Карла Маркса. Помню эту странную квартиру, двери которой выходили в тёмный коридор с многочисленными соседями. Почему-то хорошо помню расположение комнат, всю обстановку. Когда я всё это описывала маме, она не верила, что я могу помнить такие детали. Добрым словом вспоминаю наших соседей Михаила Ивановича Ковалёнка и его жену Лиду, которые очень любили меня, и которые во время войны нам здорово помогли, соседку Юлю Немирскую, дружбу с которой мы сохранили на всё жизнь.

Из довоенной жизни в памяти остался патефон с пластинками и книги Брэма «Жизнь животных» с прекрасными иллюстрациями, которые я любила рассматривать. Папа обожал слушать пластинки. «Сомнения» Глинки, «О. Если б навеки так было...» в исполнении Шаляпина он слушал, закрыв глаза и тихонько подпевая. Было много еврейских песен, их часто ставили гостям. Для меня было загадкой , как в эти тоненькие пластинки влезли люди. и как они там могут петь,что мы их слышим!

Наша улица Урицкого выходила на центральную Советскую, на углу была булочная, и через окно можно было видеть, как в полуподвальной пекарне пекут свежий хлеб и булочки. Я могла долго стоять и наблюдать, как большой усатый дядя в белом халате и колпаке раскатывал тесто в длинный белый шнур, разрезал его на глазок на ровные кусочки , молниеносным движением соединял два конца и бросал на противень одинаковые один в один баранки. А потом вынимал из печи уже готовые румяные с божественным запахом. Едок я была никакой, но запах этот запомнила на всю жизнь.

Ещё на нашей улице было балетное училище. С нашего балкона было видно, как ученицы в бледносалатовых туниках проводят многие часы у станка. Я , как завороженная, смотрела на их движения и даже старалась повторять. Они замечали меня, смеялись и махали мне руками.

Это были светлые годы, проникнутые поэзией, музыкой, чудесным духом дружбы, творчества. Но продолжалось это недолго. Наступил конец тридцатых годов.

Вероятно, я этого не могла чувствовать, но теперь мне кажется, что тогда даже я ощущала в своём окружении настроение тревоги, нервозности, ожидание каких-то смутных перемен. Да, ведь это наступали времена страшных сталинских репрессий. Начали исчезать папины и мамины друзья – писатели, их жены, дети... Арестовали Мойше Кульбака., Изи Харика, ещё многих еврейских и белорусских писателей, потом их жен – тетю Женю Кульбак, Дину Харик, многих других.

Какая страшная судьба постигла эти семьи! Мойше Кульбак , Изи Харик, другие еврейские и белорусские писатели были расстреляны в этом же 1937 году, жены их были упрятаны в страшные сталинские лагеря без права переписки, как «члены семей изменников Родины» (ЧСИР), а дети... Сына и дочь Кульбака забрали в детприёмник.. Сестре Кульбака удалось вытащить оттуда детей, но во время войны спаслась только дочка Раечка, её вывезли из Минска с детским садиком, а вся остальная семья Кульбака погибла недалеко от Минска. Маленькие детки Изи Харика пропали после ареста жены Харика Дины. После освобождения из лагеря Дина так и не нашла своих детей.

О судьбе этих писателей и их семей мы узнали много позже. А пока гадали, кто будет следующим. Невозможно установить, почему мой отец, приехавший недавно из Америки, остался в эти годы на свободе. Действия репрессивных органов не поддаются никакому логическому обьяснению. Как потом стало известно, дело на него уже было заведено, но где-то что-то пробуксовало. Папу исключили из Союза писателей, куда совсем недавно принимали, уволили со всех работ. Членство в Союзе писателей потом, правда, восстановили.

Одно только могу сказать с гордостью: мои родители всегда оставались честными людьми, преданными своим друзьям. Они не отвернулись от семей репрессированных писателей, пронесли эту дружбу через всю жизнь, несмотря ни на какие преграды .А это дорогого стоит.

Единственной добытчицей и кормилицей в семье осталась мама. И когда я заболела скарлатиной, со мной в больнице находился безработный папа. С папой же я поехала в Крым в Евпаторию долечивать тяжелое осложнение после болезни. А мама должна была приехать к нам в Евпаторию после студенческих экзаменов 22 июня 1941 года. Но в этот день началась война.

ВОЙНА

Первые дни войны, страшные дороги войны...Эти картины проносятся в моей цепкой памяти как кадры кинофильма.

Мы с папой тот час же выехали из Крыма на одном из последних поездов уже под бомбёжками фашистских самолётов. Мест в поезде практически не было. Папа устроил меня на верхней полке в ногах у женщины с маленьким ребенком, а сам стоял всю ночь и придерживал меня руками, чтобы я не свалилась при тряске. Ехали мы с погашенными огнями для светомаскировки. Когда проезжали через перешеек Сиваш, кто-то, прикуривая, зажег спичку. Его тут же объявили шпионом. Что уж с ним сделали, я не помню, но переполох был ужасный! Во всех подозрительных видели шпионов и диверсантов. Даже седой мой папа со мной , маленькой и чернявенькой, немного узкоглазенькой девочкой на руках, также вызывал подозрение. Говорили: «Взял какую-то японочку и выдаёт за свою дочку!»

С большими трудностями добрались до Москвы, а там уже начались воздушные тревоги. Люди бежали в бомбоубежища, прятались в подвалах, в метро. В эти же дни узнали, что Минск уже захвачен немцами, ужасно беспокоились за маму. И вдруг на адрес нашей доброй знакомой Эйги Шерцман, у которой мы с папой остановились, получили от мамы телеграмму. Мама сообщала, что их эшелон направляется на восток в сторону Пензы. Мы срочно выехали из Москвы, но оказалось, что поезд из Белоруссии проследовал без остановки через Пензу в неизвестном направлении. И мы с папой остались в буквальном смысле слова валяться на пензенском вокзале . Спали на полу в зале ожидания.. Ранним утром нас будили и выгоняли на улицу для уборки вокзала. Какая-то сердобольная тётенька сжалилась надо мной и искупала меня в душевой санпропускника.

Папа решил, что надо снять какой-нибудь угол, а по дороге в город мы зашли на почту, и , о чудо! Там оказалась телеграмма от мамы, она сообщала, что оказалась в Мордовии, в городе Саранске. Там мы и встретились! Какое счастье, что мы вместе, что живы и невредимы.

Мама рассказала нам, как спаслась. Минск начали бомбить в первые дни войны. Мама вышла из дома в летнем пальто и с

маленькой сумочкой под мышкой. Хорошо ещё, что в сумочке оказался паспорт, ведь она так и не попала назад домой - цент города уже был охвачен пожаром.. Сначала мама пошла к нашим соседям и друзьям, семье скульптора Бразера, и первые бомбежки они переждали вместе в каком-то подвале. Но мама сказала, что не может сидеть и ждать неизвестно чего, и очень уговаривала Бразеров уходить вместе. Не помню, почему они отказались, и мама ушла одна. Вся семья Бразеров погибла в Минском гетто . А мама пошла к Винагурам. Вместе они вышли из Минска и пешком направились по Московскому шоссе на восток. Знали,. что идут в сторону Москвы, и что они не одни, а в людском потоке. Дошли до железнодорожной станции Колодищи, где стояли теплушки, людей грузили в товарные вагоны, и составы отправлялись. По пути их бомбили, но эти поезда спасли жизни многим, в том числе и моей маме. А сколько семей война разбросала, сколько детей потерялось на дорогах войны! Ведь до сих пор спустя столько лет, люди ищут друг друга, надеясь на чудо.

Маму сразу же послали в сельскую школу близ Саранска преподавать немецкий язык , который оказался теперь особенно востребованным.Деревня была русская, довольно чистая и ухоженная. В первые месяцы было ещё сытно. До начала занятий в школе мама и папа работали по уборке хлебов, а я крутилась рядом с ними. На обед варили чугун пшенной каши и ели её, запивая свежим жидким мёдом прямо из бутылок. Наверное, это было вкусно!

Потом мы переехали в Саранск, и маму взяли в эвакогоспиталь в санпропускник санитаркой. Туда привозили тяжелораненых бойцов в окровавленных бинтах, без рук, без ног. Их надо было отмыть, одеть, перевезти в палаты. Это была очень тяжелая работа для женщины. Когда узнали, что мама грамотная, её перевели сначала в бухгалтерию, а потом в библиотеку.

Папа устроился на работу в швейную мастерскую. Он обратился в Союз Писателей в Москву, и по личной просьбе первого секретаря Союза писателей Фадеева его взяли на работу в Мордовский радиокомитет.

Первый год мы ужасно бедствовали. Свою единственную ценную вещь – часы мама обменяла у своего начальника на мешок картошки, и он демонстративно перед маминым носом каждую минуту поглядывал на эти часы.

В первые месяцы жизни в Саранске мы сняли комнату у злой и неприветливой хозяйки. Это была холодная пристройка к её дому, и , когда грели и сушили одну стенку, мокла другая. Потом меняли. Я болела всю зиму тяжелыми бронхоаденитами, последствия которых остались у меня на всю жизнь.

К весне нашли другое жильё у добрых и отзывчивых людей. Это была большая рабочая семья, даже фамилию их помню – Селезнёвы. У них нам стало жить намного лучше, к нам хорошо относились, жалели .сочувствовали и помогали, чем могли. Потом помню большую проходную комнату, которую дали папе от радиокомитета, где он работал корреспондентом. Эту холодную комнату невозможно было ничем обогреть, дрова были большим дефицитом. Посреди комнаты стояла буржуйка с трубой, выходящей через форточку. Только когда эта

буржуйка раскалялась докрасна, возле неё можно было немного

согреться. А труба использовалась вместо сковородки. На ней мама жарила черные оладьи из отрубей, которые папа привозил из командировок. Кушать их мог только папа! В самые холодные ночи меня укладывали спать в комнату соседки на раскладушку. У этой соседки были свои житейские проблемы. Она была женой офицера,. воевавшего на фронте, а к ней в гости приходил раненый из госпиталя. Он уже долечивался и скоро должен был отправиться на фронт. При каждом любовном свидании у них происходила одна и та же сцена: он переворачивал фотографию её мужа, стоящую на комоде, лицом вниз, она же ставила карточку в первоначальное положение. А я ,закрывшись с головой одеялом, подглядывала в щелочку за этой борьбой. С её маленьким сыночком мы дружили, играли в любимую игру – парикмахерскую, и однажды выстригли себе чубы, что пришлось нас остричь наголо.

Меня определили в детский садик, где я быстро взрослела , узнав много ценных сведений. Например, я узнала, что я еврейка, и что это очень плохо, но всё же лучше, чем жидовка, потому что жидовка – это уж совсем плохо...И ещё я узнала, что если война не кончится, то нас, евреев, всех перебьют. Поэтому я особенно сильно ждала конца войны. Были у нас в садике и свои маленькие радости. Пришли к нам работать эвакуированные воспитательницы – профессионалы, они устраивали для нас утренники с костюмами, песнями, танцами. Это мы очень любили. Праздновали мы день рождения Ленина, и я нацепила папин галстук в мелкий горошек, как у Ленина на картине. И меня всем показывали, как обладательницу такого замечательного галстука. На новогоднем утреннике мы все были снежиночками в белых марлевых пачках, а на майские праздники нас наряжали в костюмы разных народов, и мы танцевали танцы этих народов. Но самым любимым занятием для нас, маленьких артистов, были концерты для раненых в мамином госпитале . Мы заходили в палаты к тяжелораненым и пели, танцевали., читали им стихи. В каждой палате у меня был любимый раненый, и для него я пела самые любимые песни.

Принесли мне в землянку посылку,

И повеяло теплом,

И забилося сердце так пылко,

И я вспомнил отчий дом.

На конверте очень кратко

Там написано одно:

Или Коле, или Толе, или Жене,

Всё равно, всё равно.

Я меняла имена, подставляла имена своих раненых, и им это очень нравилось .

Каждый раз, когда прибывал эшелон с ранеными, им показывали фильм «Богатая невеста» - единственную довоенную комедию, которая была у киномеханика госпиталя. Как жадно вглядывались раненые в эти кадры мирной жизни.

Никогда нам не забыть первые годы войны, неутешительные сводки с фронтов, карты с пометками об отступлении, переполненные эшелоны с ранеными.

Летом 1942-го года в нашей жизни произошли изменения. Маму вызвали в Ярославль, где комплектовался минский мединститут. Мы срочно засобирались в Ярославль, и единственный багаж, который мы послали из Саранска в Ярославль, была картошка., которую мы выростили на небольшом участке за городом. Правда, мы могли её послать только малой скоростью, а когда получили багаж, эту ценную картошку пришлось выбросить – сгнила.

В Ярославле

«Ярославль-городок, Москвы уголок». Старинный город на берегу Волги, на каждой площади церковь. Самый старый в России театр имени Волкова. Поселили нас прямо в здании Мединститута, в большой аудитории. Восемь семей в одной комнате. Да-да, все жили вместе, как в общежитии. У кого-то были запасные простыни, и ими можно было отгородиться от посторонних глаз, но у большинства не было ничего, и спали все семьи рядом, женщины, мужчины , дети. Я уже не помню, были ли конфликты и ссоры, но мы, дети, жили шумно и весело, по своему интересно. Один из наших соседей был преподавателем физики. И он по всем законам физики соорудил своеобразный электрокамин из табуретки, набив на неё белые изоляторы и обмотав проводами. Стояла эта табуретка посреди комнаты у стола и сверкала раскалёнными проводами, излучая тепло и собирая вокруг себя всё население общаги.

Я, верная своим традициям, заболела дифтерией, и папа ночью меня, горящую в бреду и задыхающуюся, перенёс на закорках через замёрзшую Волгу в инфекционную больницу, где меня всю ночь спасали врачи.. Из больницы меня выписали уже к весне., когда Волга вскрылась, но мне удалось-таки занести в общежитие, переполненное детьми, другую болезнь – корь, и все дружно её подхватили. Но всё проходит, прошел и этот кошмар.

К этому времени и война покатилась в другую сторону. Уже отгремела Сталинградская битва. Вести с фронта стали более оптимистичными и радостными. И все верили, что еще немного, и мы вернемся в свою Белорусь, и начнётся новая счастливая жизнь . Уже вовсю шли разговоры об открытии второго фронта, и нужны были специалисты со знанием английского языка. Маму нарасхват приглашали на заводы заниматься с инженерами английским языком, а расплачивались с ней натурой – мылом и подсолнечным маслом. Это было большое богатство!

И ещё яркое воспоминание о жизни в Ярославле.

В институте учились преимущественно одни девушки, причем все как одна - красавицы, так считали наши преподаватели. А рядом находилось мореходное училище, где учились одни парни. Ходили друг к другу в гости, устраивали совместные вечера. И на каждом

концерте выступал курсант этого училища. Пел замечательно, всегда завершал концерт, как и полагалось звезде. И каждый раз происходило одно и то же действо: в конце его выступления зал начинал скандировать «Темная ночь, темная ночь», а конферансье выходил и говорил одну и ту же фразу – «Темная ночь после концерта». Но зал не сдавался, все знали, что победа будет за зрителями. В конце концов, певец поднимал руку, зал затихал, и «Темная ночь, только пули свистят по степи…» Такие понятные слова, такая берущая за душу мелодия! И вместе с песней в зале слышалось сдержанное всхлипывание, взлетали к глазам платочки, люди не стеснялись слёз, плакали открыто. Почти всегда певец исполнял её на бис, это был апофеоз концерта, потому что после этой песни уже больше ничего не исполнялось. Я была маленькой девочкой, но эти воспоминания всегда будут со мной. Теперь, когда я слышу «Темную ночь», перед моими глазами встают даже не знаменитые кадры из кинофильма «Два бойца» с замечательным Марком Бернесом, а тот актовый зал Ярославского мединститута,

и эти взлетающие к глазам платочки женщин, которые ждали и надеялись. Это одно из самых светлых и трогательных воспоминаний военных лет. Вот такое лирическое отступление.

А летом 1944-года освободили Минск. Я услышала это сообщение по радио, когда всё взрослое население института было в театре на концерте хора Густава Эрнесакса. Побежала к театру, чтобы первой сообщить всем эту радостную весть. Но оказалось, что на концерте вышел к публике конферансье и объявил эту новость, зная, что в зале находится много минчан. Буквально сразу все начали готовиться к переезду в Минск. Сначала в разведку была отправлена представительная делегация заведующих кафедр, в том числе и мама. Вернулись быстро, и ночь напролёт рассказывали о разрушенном городе, о встречах, о своих впечатлениях. Рассказы были страшные, но все дружно решили – едем. Собрали свой нехитрый скарб в считанные часы, и вот мы в теплушках.

Из Ярославля в Минск, минуя Москву, едем две недели. Благо, еще только начало осени, тепло. Останавливаемся на полустанках, а то и в чистом поле, пропускаем встречные поезда.

Сразу достаём таганки, разжигаем костры и варим картошку, кипятим воду .Вдруг раздаётся клич «По вагонам! Трогаемся!» , и костры гасятся, хватается недоваренная в котелках картошка… В этой суматохе мы утопили в колодцах по очереди два ведра и чайник. Но мы все ближе и ближе к Минску, едем мимо разрушенных городов и сожженных деревень, видим страшные следы войны.

Послевоенный Минск

Ещё шла война, но Белоруссия почти вся была освобождена. Наш Минск был весь разрушен, руины ещё дымились. Первой нашей вылазкой в город было посещение нашего довоенного дома, точнее, его развалин. Милый дом на углу улиц Урицкого и Карла Маркса, балкон, опоясывающий дом. От дома осталась даже не коробка, а часть стены и перекошенный балкон, за решетку которого зацепилась детская игрушечная плиточка. Думаю, что это была моя игрушка, но достать её было невозможно, слишком высоко. Вот и все, что осталось от нашего довоенного житья-бытья.

Поселили нас в одном из уцелевших корпусов Первой клинической больницы – Клингородка. Мост через реку Свислоч был разрушен, в парке имени Горького была проложена кладка, по которой каждое утро мама и другие сотрудники Мединститута шли пешком через весь город к Дому Правительства.

Нас, детей, отправили в школу. Остальное время после уроков мы носились по развалинам, разгребали их и находили много всяких интересных и полезных вещей. Однажды нашли что-то похожее на чайник, а так как все знали, что у Платнеров нет чайника, принесли его нам. Оказался это старый больничный писуар, забитый землёй – вот смеху было!

О мамином возвращении в Минск стало известно в создаваемом Министерстве Иностранных дел, и ее пригласили туда на работу.А вместе с работой ей предложили комнату в доме министерства в центре города. Мы прожили в этом доме 14 лет , здесь пережили и радостные годы встреч и надежд, и самые страшные годы, постигшие нашу семью, но об этом позже.

А пока шли первые годы в разрушенном и возрождающемся из пепла Минске. Может, это и хорошо, что человеку не дано знать про свои будущие невзгоды, разочарования и несчастия, какие ему придется испытать в дальнейшей жизни? Иначе не выжить. Ведь думалось, что если мы пережили такую ужасную войну, понесли такие потери, теперь должно быть всё хорошо, наше будущее будет светлым и радостным.

Когда наступил долгожданный День Победы -9 мая 1945-го года, возле нашего дома у Дома Правительства собралось море людей. Все ждали важных сообщений. Мы, дети, крутились под ногами у взрослых, тоже хотели все видеть. Один военный поднял меня и посадил к себе на плечи. Я вертелась и сорвала звёздочку с его погона «Ой, дяденька, что я наделала!» Он ответил: «Ничего, девочка, скоро нам эти погоны не понадобятся, ведь война кончилась, и наступил мир!»

Немного хочется рассказать о жизни нашего дома по улице Советской 24,, этот дом знали многие минчане, там был так называемый «правительственный гастроном». В одной части этого дома было Министерство Иностранных Дел, в другой жили сотрудники этого министерства. Жили какой-то коммуной. Были общая мясорубка, выварка, веревки для белья, прищепки. Однажды на толкучке мы с мамой купили большую бадью, так радовался весь дом, знали, что будет для всех. Вместе делали домашнюю лапшу, вместе шинковали на зиму капусту. Вместе работали на расчистке развалин и знали, что на месте старых домов вырастут новые, красивые, появятся широкие улицы, и мы будем жить весело и счастливо.

Потом некоторые сотрудники стали выезжать за границу, и началось расслоение на богатых и бедных. Жены оставались дома, а мужья ездили за рубеж с молоденькими секретаршами. Потом начинались сцены ревности, разборки выносились в коридоры и на лестничные площадки. От послевоенной эйфории плавно перешли к реальности.

ПАПА

А за порогом дома жил освобожденный Минск . Как описать эти первые мирные годы! Встречи с друзьями, которые остались живы,

оплакивание погибших близких людей, рассказы выживших в гетто, сражавшихся в партизанских отрядах. Темы и сюжеты не надо было придумывать, реальные истории были сильнее любой фантазии, они переполняли папу, просились на бумагу.

Одно из моих любимых стихотворений «Музыканту» папа посвятил скрипачу Арону Бессмертному, с которым встретился в первые дни по возвращению на разрушенной улице Минска. Вот первые строчки этого стихотворения в прекрасном переводе Елены Аксельрод:

Клезмер,сыграй же мне песню без слов,

Сыграй не на скрипке покорной-

Сыграй мне без нот на клочках проводов,

Повисших над улицей черной.

А колыбельная в переводе Льва Озерова, напеваемая матерью над убитым ребенком:

Из крови и слез я веревку сплела,

Висит колыбель, как беда тяжела.

Убитое – кто возвратит мне дитя?

Пою, подпевает мне ветер, свистя:

Ай лю-лю – лю-лю, лю-лю!

Поэма «Две сестры» написана о двух дочерях детского врача Арона Самойловича Левина, Софе (в поэме – Дина) и Гале, которым ценой

гибели их мамы удалось бежать из колонны обреченных и ведомых на смерть. Старая няня Михалина помогла им спрятаться и вывела из Минска в деревню. Софа добралась до партизан, а Галя жила в деревне и пасла телят. После войны Арон Самойлович вернулся из армии и нашел своих девочек, и мой папа ходил к ним домой,слушал их рассказы о гетто, о побеге, о партизанской жизни. Иногда он брал с собой и меня. Интересно, что потом судьба семьи Левиных и нашей семьи как-то очень тесно и причудливо переплелись. Софа стала студенткой Иняза и училась у моей мамы , с профессором Левиным мы оказались соседями по дому, и Арон Самойлович лечил моих дочек. А их тетя поэтесса Эдди Агнецвет перевела эту поэму на белорусский язык.

Встречался папа с узниками гетто, которым удалось выжить после уничтожения гетто. Они спрятались в «малине», так называлось

убежище , вырытое под землей на территории гетто. По рассказам этих людей была написана повесть «Из-под земли». Печник Пиня строил это убежище , зная, как надо делать вентиляцию, но не знал Пиня, сколько времени они там проживут, какие трудности им придется претерпеть и удастся ли выжить. В этой «малине» жили женщины, мужчины, дети и старики. Здесь умирали, здесь их хоронили. Запасенная вода стала портиться, и это тоже переросло в большую проблему, не говоря уже о пище. Это была героическая борьба за выживание.

Эта повесть была напечатана в журнале «Неман» в 1986-м году. В предисловии к ней скульптор Заир Азгур написал: «Задушевный лирик, А Платнер не столь часто обращался к прозе. Повесть правдиво, даже, можно сказать, хроникально правдиво отражает трагедийные дни и ночи жителей оккупированного фашистами Минска. Есть в поведанной автором истории нечто, чего я, к примеру, не встречал ещё в художественной литературе, хотя и слежу за ней. Вероятно, новизна в подаче давно освещенного другими художниками материала обьясняется и тем, что автор – поэт...Фашизм с его проповедью расового неравенства загоняет человека в тупик, под землю, во мрак, лишает его элементарных благ цивилизации, и, наконец самого права на жизнь. Как сильно и впечатляюще передано это в повести.»

В эти первые послевоенные годы папа работал много и плодотворно. В 1947-м году в Москве на идиш вышел сборник поэзии «С любовью и верой» под редакцией Самуила Галкина,. в Минске в 1948-м – сборник новелл на идиш «Самое дорогое». В переводе на белорусский язык вышла книжка поэзии « Сваёй краiне». В неё вошли переводы белорусских поэтов П. Глебки, М. Лужанина, Чернушевича, Э.Агнецвет.

Ещё одно небольшое отступление.

Папа иногда брал меня с собой на вечера в Союз писателей на какие-нибудь интересные встречи. Было мне лет 12, когда он взял меня на встречу, которая проходила в театре им. Я. Купалы, и на которую съехались детские писатели из многих городов. Главным гостем был Сергей Михалков.

В детстве я переживала из-за своего маленького роста. В любом строю, на пионерской линейке, на занятиях физкультурой я всегда стояла последней, в лучшем случае предпоследней.

И вот в вестибюле театра моего папу представили Сергею Михалкову, как поэта, пишущего для детей. Высоченный дядя Стёпа наклонился и пожал руку моему папе, который был небольшого роста. И вдруг рядом с папой он увидел существо совсем крошечное по сравнению с собой. Его удивлению не было предела... Я, увидев живого классика, стихи которого знала наизусть и любила, стала обходить его по кругу со всех сторон, высоко задрав голову. А Михалков поворачивался за мной следом, и на его лице было написано такое удивление, что все вокруг начали потихоньку хихикать. Наверное, эта сценка действительно была очень уморительной, ведь не зря она мне врезалась в память.

МЕЙЕР

В первые послевоенные годы в нашей семье произошло радостное событие - нашелся мамин младший брат Мейер. Я знала, что у мамы много братьев и сестер, что у меня есть несметное количество двоюродных братьев и сестер, но все они были недосягаемы, как далёкие звезды на небе, как нечто нереальное, почти сказочное . Мы начали получать из Америки письма с фотографиями, и я рассматривала их так же, как смотрела американские журналы, которые мама приносила из Министерстве – красиво, но неправдоподобно. И вдруг нашелся реальный дядя, единственный, оставшийся в Союзе мамин брат. После «освобождения» Литвы в 1940-м году его арестовали и отправили на Урал, где он, молодой и

здоровый, должен был работать на самых тяжелых работах в угольных шахтах. Там он тяжело заболел. Его выходила бессарабская еврейка Роза. Когда срок его заключения закончился, он решил поехать в свой родной Вилкавишкис и узнать о судьбе своей семьи, а по дороге заехал к нам в Минск. Приехал в жутком виде, больной и уставший, грязный и оборванный. У нас он немного оклемался, отмылся и приоделся. Сила возвращалась к нему, и он всячески её демонстрировал. Вытягивал руку, а мы, с моей подружкой Валей, повисали на его вытянутой руке, поджимая ноги, и он с гордостью носил нас обеих. Я была счастлива – теперь у меня был живой родной

дядя! Он уехал в Вилкавишкис и там узнал страшную правду о своей семье: его жену, белокурую красавицу, и двоих детей, сына и дочку, совсем не похожих на евреев, выдали литовцы, и они погибли. Никого не осталось в Вилкавишкисе из родных. Осталась небольшая часть дома и участок земли возле него, и Мейер решил вернуться в свой родной город. Поехал назад на Урал и забрал оттуда Розу, женщину,. которая помогла ему выжить на каторжных работах в шахте, и её дочку Майю.

И опять по дороге в Вилкавишкис он заехал к нам уже со своей новой семьей. Я пришла из школы и увидела угол нашей комнаты, заваленный узлами и мешками. И среди этого развала маленького черного птенчика, испуганного и забитого, с большими черными глазами, глядящими исподлобья. Я даже и вообразить себе не могла, что из этого дикого существа вырастет красивая, уверенная в себе женщина, мать двоих дочерей, бабушка четырёх внуков, прекрасно живущая сейчас в Израиле. Но тогда я не могла найти с ней общий язык, не могла расположить её к себе. Мейер увез их в Вилкавишкис, поселил на частной квартире и начал «стройку века» - достраивать и перестраивать оставшуюся часть родительского дома. Насколько я помню, это строительство продолжалось вплоть до отъезда Мейера в Израиль в 1964-м году, поглотив массу денег и сил.

В 1946-м году мы с мамой приехали первый раз на её родину. Из маминых рассказов я знала, что это маленький зеленый еврейский городок с мощеными улицами, с домиками, окруженными садиками. То, что я увидела, всегда будет стоять перед моими глазами. Действительно мощеные улицы. По бокам узкие тротуары, от которых поднимаются невысокие ступеньки. Но ступеньки эти ведут

в никуда – нет этих домов, нет дверей и дворов, нет тех людей, живших в тех домах. Просто на месте домов ровные поляны. поросшие травой, кое-где остатки фундамента и печей, и больше ничего. Так выглядел весь городок. Только на окраинах сохранились дома.

Потом мы еще не раз бывали в Вилкавишкисе, видели, как он возраждается, как застраивается домами и заселяется людьми. Но это уже не те люди, и не тот городок. Война стерла еврейский городок Вилкавишвис с лица земли, погибли почти все евреи, жившие в нем. Мейер много лет трудился и сделал большое и благородное дело - он поставил памятник на кладбище города в память о погибших евреях. Надеюсь, что этот памятник стоит там и по сей день, и что ни у кого не возникнет подлая мысль надругаться над памятью, как это происходит во многих других местах.

Таким в моей памяти остался этот городок – «родовое гнездо» всей маминой большой семьи, родной город послевоенных детей Мейера, сына Ильки и дочки Ителе. А ещё – это город, из которого шла нам помощь в самые тяжелые для нас с мамой годы. Дядя Мейер привозил в своём деревянном, еще уральском, чемодане жирных гусей, и мама вытапливала гусиный жир, который поддерживал нас в голодные годы. А какие дядя Мейер привозил яйца! Одна их курица даже умерла от родов, не могла разродиться яйцом с двойным желтком. Привозил он замечательные литовские яблоки белый налив. Вообще всё в доме Мейера мне казалось особенно вкусным, и хлеб, и творог, и чудное молоко от Розиной коровы. Роза готовила большую кострюлю котлет, и дети хватали их без хлеба, запихивали в рот и убегали на улицу. Розе еврейского юмора было не занимать. Однажды она взяла меня на базар. Купила там курицу, допустим, за 12 рублей, а всем встречным говорила, что за 10. Когда я спросила,

почему она уменьшает цену, Роза сказала: «А пусть говорят, что пани Рутштейн хорошая хозяйка, умеет покупать» Детям в доме Мейера разрешалось делать все, что захотят, никаких запрещений и ограничений не было. На кухне стоял большой белый стол. На одной половине столешница была вся утыкана гвоздями, оказалось, это Илька учился забивать гвозди именно на этом столе. Мама возмутилась, ведь стол испорчен, Мейер махнул рукой – ерунда, будет другой! А ведь правда... Всеми Илькиными проказами дядя восхищался, со смехом пересказывал их нам. Однажды какие-то военные ночевали у них в доме. Утром стали надевать сапоги, а ноги не лезут в голенища. Спросонья ничего не поняли, а оказалось, что

проказник затолкал туда картошку. Я очень любила приезжать в Вилкавишкис, и любила, когда они к нам приезжали. Илька был хорошенький, сероглазый, улыбчивый и смышлёный. По-русски не говорил, только улыбался. Всех, кто не мог от него отбиться, уговаривал играть с ним в шашки, которые называл «шашкес» .Я любила гулять с ним по Минску, ходила в гости к своим подругам и очень им гордилась.

Свадебное наше путешествие мы совершили именно в Вилкавишкис, где нас принимали по царски.

Когда Мейер надумал с семьёй уехать в Израиль, я очень горевала, ведь опять я осталась без родных. Мейер был очень религиозный, он рвался в Израиль, а отъезд тогда был сопряжен с очень большими трудностями. Шел 1964-й год, ещё не было массовой репатриации ни в Израиль, ни в Америку. Дядя боялся за детей, ведь они были единственной еврейской семьёй в городке, и , несмотря на его приятельские отношения с соседями- литовцами, угроза была велика. Поэтому , пока он улаживал все дела, связанные с отъездом, детей он отправил к нам в Минск. В литовской газете появилась статья о семье дяди, даже о том, что детей он отправил к сестре в Минск. Словом, травили, как могли, и как это было принято в нашем гуманном государстве. Расставание было тяжелым, опять все родные были далеко, и опять увидеться с ними представлялось мне несбыточной мечтой.

Суждено нам было встретиться только более чем через 40 лет. Первый, кого мы навестили в Израиле, был Мейер. После тяжелого инсульта он уже несколько лет находился в больнице, никого не узнавал. Вскоре после этой встречи он умер. Намного раньше ушла из жизни Роза. Но жизнь продолжается – растут внуки Мейера и Розы на земле Израиля.

Вряд ли я когда-нибудь попаду в милый моему сердцу Вилкавишкис. Пусть он навсегда останется в моей памяти, как город, откуда пошла моя семья, где я чувствовала связь времен.

ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛАСЬ

Небольшое отступление

У папы и мамы было желание переехать в Москву, где была большая секция еврейских писателей. Не знаю, почему этим планам не суждено было осуществиться, но только помню, что папа часто ездил в Маскву и жил там подолгу, подыскивая там квартиру и работу для себя и мамы. А летом 1947-го года папа устроил меня в пионерский лагерь от Союза Писателей. Этот лагерь находился под Москвой, где-то в сотне километров по Можайскому шоссе, там проходили самые жестокие бои. Это был веселый лагерь с веселыми вожатыми, с замечательной подругой Женей Казакевич (дочкой писателя Эмиля Казакевича).Меня там тоже звали Женей, и мы с ней были неразлучны настолько, что даже готовили совместный побег. Об этом узнали наши папы, и они, перепуганные , приехали на трофейной машине Казакевича, чтобы сорвать наши планы.

Однажды наш лагерь обокрали, вытащили все съестные припасы, оставили только капусту. И наши изобретательные повара несколько дней кряду утром, днём и вечером готовили эту капусту в разных видах. А наши не менее изобретательные вожатые водили нас в лес на «подножный» корм - в малину. Такой малины я больше никогда к своей жизни не видела. Лес был буквально красный, ветки сгибались под тяжестью ягод до самой земли. Мы объедались перезрелой малиной и просто пьянели от неё . Нам то и дело попадались то истлевшее солдатское обмундирование, то проржавелое оружие,то прострелянные каски. Местные жители боялись ходить в эти леса. Так что вся малина доставалась нам!

Но вернусь в Минск второй половины сороковых годов.

Многие еврейские писатели, папины друзья, ранее жившие в Минске, приезжали к нам в дом, рассказывали о своих боевых годах, о погибших друзьях, строили планы возвращения в Минск. Помню Мотю Грубияна, Мойше Тейфа, Мендела Лифшица. Но не вернулись они в Минск – наступили другие времена. Очень скоро папа и его соратники поняли, что им не удастся возродить еврейскую секцию в Союзе Писателей Белоруссии.

Помню очень впечатляющий эпизод, когда папа, и его друзья -поэт Гирш Каменецкий и журналист Гирш Смоляр, партизан, автор книги о Минском гетто, вернулись с приёма у Первого секретаря Компартии Белоруссии П.К. Пономаренко. Они рассказали о тяжелом положении евреев в послевоенном Минске, о том, что евреи внесли свой весомый вклад в борьбу с фашизмом, что им необходима помощь для создания нормальных условий жизни. Вернулись в подавленном настроении, потрясенные грубым приёмом, несправедливыми обвинениями, высказанными в их адрес. Приведу отрывок из статьи Норштейна и Басина «Как фабриковались фальшивки»:

«Пономаренко выслушал говорившего Смоляра очень внимательно, ничего не записывал, ни одного уточняющего вопроса не задал. Спросил только у Платнера и Каменецкого, не желают ли они что-нибудь добавить. Те ответили, что согласны со всем сказанным. Неистовая ярость мелькнула в его колючих глазах.- «Вы виноваты в разжигании еврейского национализма, против которого мы примем самые решительные меры. Да и как иначе мы можем охарактеризовать вашу «программу» ( Он имел в виду документ,

в котором предлагались конкретные меры к созданию условий для жизни народа, почти полностью уничтоженного в годы оккупации). А ваши националистичаские сборища! А ваши шайки, притаившиеся в своём логове.. (намек на литературный утренник, где поэты читали свои стихи, и на отряд самообороны, созданный для защиты евреев от бандитов на улицах и на базаре). И, наконец, вопрос: «За что вас так ненавидят?»

Разговор с партийным лидером не получился, вместо обсуждения политической ситуации в республике – повторение антисемитских мифов.

Молча шли три еврейских писателя по ночным минским улицам. Первым гнетущее молчание,- вспоминал Смоляр, - нарушил Айзик Платнер, обращаясь как бы не к нам, а к кирпичным обломкам под нашими ногами: «Нам всем сегодня был вынесен смертный приговор». Ошеломленный, я остановился посреди улицы и обрушился на Айзика с эпитетами вроде «паникёр», «плакса» и т.д. Гирш Каменецкий, всегда немногословный, после моей возмущенной тирады хладнокровно проговорил: «Не кипятись, Айзик прав».

Это было грозное предупреждение, будущее показало, насколько прав был Платнер, но об этом будет в моём дальнейшем повествовании. Добавлю только, что Смоляр уехал из Белоруссии в Польшу.

Мама в эти годы работала в Минском Пединституте и одновременно в Министерстве Иностранных дел. Это министерство было создано в Минске, так как Белоруссия , как пострадавшая во Второй мировой войне, стала членом ООН. Маму хотели включить в состав делегации на первую Ассамблею ООН в Сан-Франциско, но потом переиграли и отказали. Зато ей было оказано другое «доверие»: она занималась английским языком с министром иностранных дел Киселёвым, с сыном Пономаренко для подготовки его к поступлению в институт. Доверяли ей переводить прямо с экрана трофейные фильмы в Доме Правительства и в доме у Пономаренко. О маминых занятиях с сыном Первого Секретаря Компартии Белоруссии хочу рассказать немного подробнее.

Несколько раз в неделю за мамой приезжала машина и увозила её за город на дачу Пономаренко. Когда папа уезжал в Москву, мама боялась оставлять меня одну. Было время «Черных кошек» и прочих банд , поэтому мама брала меня с собой. Очень хорошо помню эти поездки. Проезжали через несколько кордонов, машину останавливали военные, светили в глаза фонариком, открывали ворота и пропускали дальше. Я каждый раз боялась, что из-за меня машину не пропустят, что я лишняя. Но мы следовали дальше и въезжали на территорию дачи – несколько зданий, в большом, главном жила семья Пономаренко, рядом стоял меньший домик, где была библиотека, и где мама занималась со своим учеником. Были ещё какие-то постройки, и все это было обнесено высоким забором, за которым стоял роскошный сосновый лес. Мне давали книжки и велели сидеть смирно. Это было неинтересно, скучно и утомительно. Однажды после занятий нас пригласили в большой дом на чай. В огромной столовой на огромном столе стоял огромный торт. Мне положили кусочек на тарелку, а я не знала, что такой свежий торт надо есть ложечкой, ведь

до этого мне не приходилось есть что-нибудь подобное.

Так и не съела я этот аппетитный кусочек, о чем потом долго сожалела. Привозили маму на эту дачу переводить трофейные фильмы, в доме был свой кинозал. Самое смешное было то, что ни с мамой, ни с другими учителями , готовившими сына в институт, не посчитали нужным даже расплатиться. Правда, маме выдали талон на дрова. И ещё от этих занятий у нас осталась память - немецкая трофейная картина, которую маме подарил сам хозяин.

Мама выбрала из огромного количества картин, выставленных в зале, натюрморт или вазу с цветами, но Попомаренко забраковал мамин выбор и заменил на другую. На ней были изображены три грации, три полуобнаженные красавицы возле лесного ручья в окружении лесных зверей. Ах, какая это была красота, совсем не гармонирующая с нашей убогой обстановкой! Три девушки: блондинка в голубом ,брюнетка в розовом, шатенка в зелёном! Мы с моей подружкой соседкой Валей любовались этой картиной, сочиняли всякие истории про этих красавиц, воображая себя на их месте. Во время ремонта картину вынесли на балкон, она попала под дождь, и... на этом закончилась лесная идиллия. Пропала не только эта картина, Потом было ещё о чем сожалеть...

Это лирическое отступление никак не было связано с настроением, царившим в нашей семье. Я слышала разговоры взрослых, видела нервное напряженное состояние моих родителей и их друзей и чувствовала нарастающую тревогу.

ГОДЫ РЕПРЕССИЙ

...А затем наступил январь 1948-го года. В это зимнее утро мы с папой шли к врачу, принимавшему в Литфонде, когда на улице Энгельса его окликнул артист еврейского театра: «Айзик! Айзик! Михоэлса убили!» Папа тут же велел мне идти домой, а сам побежал с этим артистом. Страшное известие всколыхнуло весь Минск. Шли проверки шоферов, машин. Ходили разные слухи, хотя все знали, что никакая это не железнодорожная катастрофа, и ещё знали. что виновных не найдут. У папы есть рассказ – воспоминание об этом событии, написанное по горячим следам под названием «Последняя роль Михоэлса». Только в Израиле я узнала о том, что этот рассказ ходил в рукописях по Минску и передавался из рук в руки. Один минский журналист отдал мне экземпляр этого рассказ на пожелтевшей бумаге, сохранившийся у него с тех пор. В книге Е. Костырченко «В плену у красного фараона» есть такая фраза : Смерть Михоэлса – это результат преднамеренного и тщательно спланированного убийства». И идет сноска: «Впоследствии Фефер рассказал следователю, что вскоре после гибели Михоэлса он встречался в Минске с еврейским литератором Айзиком Платнером (арестован в 1949г.), который признался, что никто из евреев в столице Белоруссии не верит в случайный характер смерти артиста и считает, что это – официально организованное убийство с целью «снять голову у еврейской общественности».

Так началась новейшая история евреев в СССР. Думаю, папа знал, что его ждёт, он был человеком очень эмоциональным, тонко чувствующим ситуацию.

И в общем-то был готов ко всему, хотя удар всегда бывает неожиданным.

8-го июня 1949-го года ночью к нам пришли... У людей старшего поколенья жизнь делится на довоенные годы, войну и послевоенную жизнь. У нас появилась новая веха – арест. Никогда не забыть мне эту ночь.

Их было трое в сером. Действовали слаженно, бесшумно. Один сидел за столом и всё записывал, двое других кружили по комнате. В качестве свидетеля позвали соседа. Обыск начался с письменного стола и книжных полок. Были у нас, как и у многих, полные собрания сочинений Ленина и Сталина. Каждый том вынимали из футляра, пролистывали, а футляр переворачивали и постукивали по столу – не выпадет ли какая-нибудь бумажка оттуда. Все папины рукописи на идиш, пишущую машинку и ещё кое –какие бумаги сложили в шкаф и опечатали сургучем. Сказали, что пришлют человека, знающего идиш. Мы остались без нужных нам вещей, закрытых в шкафу, но нас выручил сосед: он аккуратно снял заднюю стенку у шкафа, и мы сумели вынуть оттуда свою одежду.

Я, четырнадцатилетняя девочка, начитавшаяся классической литературы, была уверена, что , если ничего не нашли, то эти люди уйдут, и все у нас будет по старому. Но ушли они вместе с папой уже утром, когда солнце встало. Нам не разрешили выйти и проводить его. Мы стояли на балконе и видели, как его посадили в легковую машину между двумя серыми людьми. Машина тронулаль, и папа изчез из дома на долгих семь лет.

Только потом мы узнали, что в то утро, такое солнечное, свежее, ясное, его привезли во внутреннюю тюрьму КГБ на улице Володарского, и начался страшный, бесконечный допрос под руководством самого министра внутренних дел Цанавы, наместника Берии в Минске. Встретили папу отборной руганью и сразу дали команду избивать. Его отвели в подвал, и, не предъявляя никаких обвинений, избили до потери сознания. В дальнейшем все допросы велись с резиновой плёткой на столе, с циничной руганью и избиениями. На протяжении двух месяцев не давали спать, допрашивали с 10-и вечера до 5-и утра, угрожали арестовать жену и дочь . Допрос вели полковник и подполковник. Становились один ногами на шею, другой на ноги и били, били... Чтобы избавиться от пыток, папа «признался», что его завербовал Моисей Ольгин. Когда в 1943-м году Михоэлс и Фефер были в Америке, Ольгин якобы рекомендовал им использовать Платнера в шпионской работе. Так указано в материалах следствия. А ведь Ольгин умер ещё до войны, в ноябре 1939-го года, о чем в газете «Правда» был напечатан некролог. Страшные обвинения были предъявлены моему отцу: шпионаж, измена Родины, антисоветская подпольная и националистическая деятельность. Папа получил самую суровую кару - 25 лет колонии строгого режима, а было папе тогда 55 лет!

Только потом мы узнали, что в то утро, такое солнечное, свежее, ясное, его привезли во внутреннюю тюрьму КГБ на улице Володарского, и начался страшный, бесконечный допрос под руководством самого министра внутренних дел Цанавы, наместника Берии в Минске. Встретили папу отборной руганью и сразу дали команду избивать. Его отвели в подвал, и, не предъявляя никаких обвинений, избили до потери сознания. В дальнейшем все допросы велись с резиновой плёткой на столе, с циничной руганью и избиениями. На протяжении двух месяцев не давали спать, допрашивали с 10-и вечера до 5-и утра, угрожали арестовать жену и дочь . Допрос вели полковник и подполковник. Становились один ногами на шею, другой на ноги и били, били... Чтобы избавиться от пыток, папа «признался», что его завербовал Моисей Ольгин. Когда в 1943-м году Михоэлс и Фефер были в Америке, Ольгин якобы рекомендовал им использовать Платнера в шпионской работе. Так указано в материалах следствия. А ведь Ольгин умер ещё до войны, в ноябре 1939-го года, о чем в газете «Правда» был напечатан некролог. Страшные обвинения были предъявлены моему отцу: шпионаж, измена Родины, антисоветская подпольная и националистическая деятельность. Папа получил самую суровую кару - 25 лет колонии строгого режима, а было папе тогда 55 лет!

Несколько лет спустя стало известно, что 12-го августа 1952-го года. В Москве в тюрьме КГБ были расстреляны члены Еврейского Антифашистского Комитета, выдающиеся деятели еврейской культуры, её цвет, все мы знаем их фамилии. Среди казненных были Иосиф Ватенберг и его жена Чайка Ватенберг-Островская. Эти фамилии я слышала от моих родителей и знала, что они были близкими друзьями мамы и папы ещё в Америке, и что они приехали в

Советский Союз в одно время с мамо . Чайка была техническим секретарём и переводчицей в ЕАК. Они были расстреляны как американские шпионы. Осмелюсь предположить, что, если бы моя семья в своё время переехала в Москву, и папу арестовали бы не в Минске, а в Москве, то стоял бы он рядом со своими друзьями - писателями у расстрельной стены на Лубянке.

И ещё из книги Г.Костырченко: «В Белоруссии органами МГБ выявлена и разрабатывается националистическая группа, возглавляемая членом Союза советских писателей Белоруссии Платнером. И. Платнер до 1930 года проживал в Америке ,где состоял в националистической организации «Поалей-Цион» и являлся участником международного конгресса сионистов».

А мы с мамой в то утро, когда забрали папу, остались одни в разгромленной после обыска квартире. Что делать? Как жить дальше? Я в это время заканчивала шестой класс и готовилась к экзамену по ботанике. Прибежала к школьной подруге Зине, с которой вместе учили билеты, но заниматься не могла, ничего в голову не лезло. И я все рассказала Зине и её маме. Не выгнали меня, не отвернулись! А ведь это был маленький подвиг. Некоторые знакомые перестали здороваться, отворачивались на улице, делали вид, что не знакомы или не узнают. Наверное, их можно понять, уж больно страшные были времена, люди боялись своей тени. За связь или просто знакомство с семьёй врага народа можно было поплатиться свободой. Я всегда буду с благодарностью вспоминать вас, дорогие мои школьные подруги Зина, Эдда, Лена, Реня! Спасибо вашим мамам и папам, спасибо, что сохранили во мне веру в добро человеческое.

Мама сразу начала действовать. Надо было узнать, где находится папа, как можно передать передачу, в чем его обвиняют. Кто в Минске не знал это страшное место – тюрьму на улице Володарского, где в глубокой подворотне даже в самые жаркие летние дни стоял ледяной холод? Каждое воскресенье рано утром мы шли к мрачным железным воротам, чтобы передать небольшую передачу и получить хоть какие-нибудь сведения. Всегда собирались одни и те же люди , уже все знали друг друга. Родственники арестованных обменивались скудными сведениями, слухами. С неволи записки приходили редко. Нам же разрешалось писать только несколько слов, что мы живы, здоровы и что посылаем в передаче. Да и что было писать? У нас, на так называемой «воле», тоже ничего радостного не было.

Маму тут же сняли с работы, не дали даже принять выпускные экзамены у студентов её группы. Нас попросили освободить «приличную» комнату, и переселили в клетушку, больше похожую на кладовку. Что-ж, хоть на улицу не выгнали!

Следствие у папы тянулось долго, затем его следователь съездил в Москву и вернулся со словами: «Там с вашим братом строго!» Когда следствие закончилось, состоялся скорый суд, даже не суд, а особое совещание, на котором был оглашен приговор - 25 лет строгого режима. Говорили, что когда мужу дают 25 лет, забирают и жену. Поэтому у мамы была договорённость с большими друзьями нашей семьи, художником Абрамом Кролем и его женой Фирой, что, если маму заберут, они меня возьмут к себе в семью. Мама хорошо знала, что детей сразу отправляют в детприёмник. Но маму не забрали. Впоследствии она говорила, что её спас министр иностранных дел Киселёв. Он же помог ей устроиться на работу в школу.

После обьявления приговора перед отправкой в лагерь всем осужденным разрешили свидание с родными. Этот день стал для меня самым позорным в жизни - я на свидание с папой идти отказалась. Боялась увидеть его в арестантской робе, в кандалах, вообразила себе страшную картину замученного, не похожего на себя папу и... смалодушничала. Всю жизнь меня мучает угрызение совести, всю жизнь я каюсь за этот свой поступок, но жизнь не перепишешь!

Папа оказался в страшном лагере в Сибири на Тайшетской трассе (Иркутская область), на лесоповале, в нечеловеческих условиях. Каторжная работа и суровый климат сделали своё черное дело - он тяжело заболел, чуть выжил в лагерном лазарете. Спасло «еврейское счастье», отцовское портняжное ремесло – «шнейдерай»,- его взяли в лагерную швейную мастерскую. Письма от него приходили два раза в год, мы старались писать как можно чаще. Каждый месяц собирали ему посылку. Я стала крупным специалистом по упаковке, делать это надо была так, чтобы ничего не тряслось и не гремело.

Мама писала письма во все инстанции, потом подключилась и я. Стучались во все двери, ездили в Москву и там ходили по кабинетам.

А потом было «дело врачей» . Началось оно с погромной публикации в газетах. Если разгром Еврейского Антифашистского Комитета прошел без огласки, этот процесс сопровождался шумной трескотнёй в газетах, по радио. Все должны были знать об «убийцах в белых халатах», «отравителях», участвовать в их осуждении, клеймить позором. Косые взгляды, откровенно враждебные, полные ненависти, сопровождали нас, евреев, на улице, в транспорте, в магазинах, на работе. Врачей – евреев стали изгонять из клиник, малейшая неточность в работе или просто навет были поводом для суда. У нас была приятельница, детский врач Дина Борисовна Гольтберг, которая эвакуировалась из Минска в Свердловск в начале войны, да так там и осталась. Прекрасный детский врач, мамы доверяли ей своих ребятишек, зная, что она может творить чудеса. Так её, уже старого человека, судили за ошибку медсестры, и сослали в лагерь.

В школе, где работала мама. Учителя бурно обсуждали весь этот бред .Одна учительница – еврейка сказала, повернувшись к маме: «А что, наши могут такое сделать, они на все способны!» И тогда мама, моя интеллигентная мама, которая никогда не повышала голос даже на самых хулиганистых учеников, на всю учительскую громко, в полный голос произнесла: «Да как вы можете такому верить! Как могут врачи, наши врачи, которые вылечили сотни, тысячи больных, кого-нибудь специально отравить!» Это была даже не смелость, а крик отчаяния, желание защитить себя, своего мужа и всех безвинно оклеветанных и осужденных.

«Дело врачей» повергло нас в шок. Ждать улучшения нашей судьбы не приходилось.

Но все же пришел он, этот день! Наступило 5марта 1953-гогода – умер Сталин! Наверное, ни одна смерть не принесла столько изменений в судьбы людей, не вселяла столько надежд, сколько принесла смерть этого страшного человека.

Мы, школьники выпускного класса, писали сочинения о том., что закатилось солнце, что горе наше безмерно, поливали слезами страницы сочинений, несли цветы к памятнику Сталину в центре Минска, выстаивая для этого на морозе длиннющие многочасовые очереди. Мы с подругой Валей вынесли из её дома огромный фикус в кадке, водрузили на санки и повезли к памятнику, погибать на мороз. Прочно в нас было вбито преклонение перед тираном, боялись его и мёртвого. А моя мудрая мама сказала: «Что же ты, дурочка, плачешь? Ведь это он посадил твоего отца!»

Наступала другая эпоха, подули другие ветры. Но, прежде чем продолжить рассказ о жизни нашей семьи, я хочу рассказать немного о своих школьных годах. Ведь как раз на эти годы выпало моё взросление, мой переход из детства в юность.

ШКОЛЬНЫЕ И СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Мои школьные годы можно назвать и тяжкими и счастливыми. Тяжело мне было потому, что я вела двойную жизнь,стараясь не показывать, какое горе обрушилось на мою семью, что отец арестован, что мы с мамой живем под гнетом страха и тревоги, что наше материальное положение далеко не благополучное. Потом я узнала, что мои подруги- одноклассницы знали все и щадили меня, не отталкивали, оберегали, как могли. Знали об этом и учителя, особенно директор школы Юлия Иссаковна Нисенбаум.

Осенью 1949-го года я получила хороший «урок», как дочь врага народа. К октябрьским праздникам все мы подали заявление в комсомол. Наша директриса дала рекомендации всем, кроме меня. Предлогом была злосчастная тройка по физике, но на самом деле Юлия Исааковна ограждала меня , да и себя тоже, от ненужных неприятностей. Как я переживала! Ведь я хотела быть как все, ни в чем не отставать. Когда же в декабре вся страна готовилась отметить день рождения вождя – его семидесятилетие, Юлия Исааковна вызвала меня и дала добро на моё вступление в комсомол. Она знала, что будет большой «заплыв», и что у приемной комиссии райкома комсомола не будет времени допытываться о моём отце, находящемся в тюрьме. Дался мне тогда этот комсомол!

И все-таки эти годы были по своему счастливыми. Была юность, были надежды, были школьные вечера, летние лагеря, детские увлечения. У меня были прекрасные подруги, влюбленные в театр, в музыку. У меня не было возможности учиться музыке, и я черпала знания у своих подруг. Через них я знакомилась с высоким искусством, с внешкольной литературой, с музыкальной культурой. Мы старались не пропускать ни одной новой постановки в Оперном театре, в драматическом. Я умоляла маму дать мне деньги на гастрольные спектакли Лемешева и Козловского, которых мы боготворили.

Бедная мама...Как она билась за наше достойное существование. Опять, как и во время войны, спасал её педагогический дар и прекрасное знание английского языка. Она давала частные уроки, всегда пользовалась спросом. Однажды к нам в нашу маленькую комнатку пришла интересная женщина с маленькой девочкой. Она сказала, что в Минск их семья переехала недавно, и что она ищет преподавателя английского языка. Ей кто-то порекомендовал маму, и вот она пришла предложить маме заниматься с её детьми. Это была жена известного шахматиста Болеславского, которого пригласили в Минск на тренерскую работу. Мама призналась Нине Гавриловне, что её муж репрессирован, и это может плохо отразиться на судьбе Болеславского, на что его жена ответила, что это её не интересует, если педагог хороший. На всю жизнь мы остались друзьями с семьёй Болеславских, через них познакомились и сдружились с семьей шахматиста Сокольского. Не побоялись они дружить с опальной семьёй.

А мне мама сказала, что если я хочу хорошо одеваться, то должна учиться шить, и я пошла в кружок кройки и шитья во Дворец Пионеров, хотя мне больше хотелось петь и танцевать. Кое-чему научилась! Стала шить себе ситцевые платья, юбки, сарафаны. Особенно хорошо мне удавалось чинить разные вещи. Положила заплату на своё единственное нарядное платье, да так искусно, что ничего не было заметно. И я , вместо того, чтобы это скрывать, хвасталась своим «высоким мастерством» и всячески его всем демонстрировала. А уж латать локти на школьной форме – это было делом обычным.

Наша школа была чисто женской, в городе её называли «второй женский монастырь». Изредка нам разрешали приглашать на наши вечера мальчиков из соседних мужских школ, или ходить к ним на вечера. На этих вечерах мы стояли в одном углу, мальчики – в другом и разглядывали друг друга. Танцевали в основном девочки друг с другом. Только очень смелые мальчики отваживались приглашать знакомых девочек и под пристальные взгляды учителей и учеников совершали героические туры по залу. Зато потом учителя обязательно припоминали: «На учебу времени не хватает, а на мальчиков...» Строгая была у нас школа. На уроке физики мы боялись не только разговаривать, но даже дышать. Лихорадочно листали учебник, а наш физик Лазарь Исаакович Рабинович ходил большими шагами по кабинету и приговаривал: «Кто там разговаривает? К доске пойдет разговаривать!» , хотя при этом стояла гробовая тишина. Когда к доске выходила Нэля Каган, разыгрывался целый спектакль. Она ловила подсказки, а Лазарь говорил: «Что вы повторяете как птица»,она же возмущалась: «Вы хотите сказать, что я попугай?!» На уроке химии наша Мария Ивановна раздавала нам микроскопические полоски бумаги, на которых бисерным почерком были написаны три вопроса, и уже было не до болтовни, успеть бы дать ответы.

А учительница географии Белла Марковна называла всех нас географинями и муштровала нас по карте так, что мы знали её, как свои пять пальцев. Что и говорить, хорошие знания дала нам наша школа, правда, нервы она нам потрепала основательно.

Самые же приятные воспоминания остались у меня от наших школьных вечеров. Готовили мы их самостоятельно, без помощи учителей, даже преодолевая их сопротивление. Ставили пьесы, где играли и женские, и мужские роли, проводили литературные и музыкальные вечера, посвященные Пушкину, Чайковскому, Чехову. Сами писали сценарии, пели и читали стихи. Эту любовь к литературе и музыке пронесли через всю жизнь, несмотря на то, что школьная программа зачастую делала все, чтобы эту любовь убить.

Закончила я школу в 1953-м году, уже после смерти Сталина, но времена ещё были суровые, и о поступлении в какой-нибудь минский вуз я и думать не могла. Ведь я должна была писать в своей автобиографии об отце, а он тогда был заключенным и находился в далеком сибирском лагере. Мы с мамой нашли, как нам казалось, очень удачную формулировку. Написали, что отец с семьёй не живет. И подала я документы в Горецкую Сельскохозяйственную Академию, так как любила биологию и химию. Академия находилась в маленьком районном центре, куда, как мы надеялись, не слишком часто заглядывало бдительное око КГБ. Конечно, око это заглядывало во все щели, но оказалось, что это учебное заведение явилось укрытием не только для меня. Многие преподаватели были из Ленинграда, Москвы, это были прекрасные педагоги, которым было запрещено жить в крупных городах - на них лежало пятно неблагонадежности. Говорили, что преподаватель физики был когда-то деникинским офицером, профессор математики – членом кадетской партии, и т.д. Вот они и обосновались в этом городке и преподавали азы науки будущим агрономам и председателям колхозов.

Там я услышала о разоблачении Берии. Там почувствовала намечающиеся перемены, ещё неясные, он уже ощутимые.

Мне, девочке из городской семьи, из центральной столичной школы тяжело было приспосабливаться к жизни в общежитии, к своеобразному контингенту студентов, многие из которых были из глухих белорусских деревень. Поселили меня в комнату, где жило 10 девочек, я была одиннадцатой. Девочки учились на третьем курсе и уже обзавелись таким-сяким хозяйством, кастрюльками, тазиками, посудой. Покрывала и подушки с подзорами и прошвами считались особым шиком .На ночь девочки накручивали волосы на папильотки. Замечательно отмечались всей комнатой праздники и дни рождения. С кафедры овощеводства приносили свеклу и морковь, картошка и сало были свои. Готовили целый таз винегрета и приглашали кавалеров из «чисто» мужских мехфака и гидромелфака. И хозяева и гости отъедались винегретом, упивались плодово-ягодным вином и водкой ,а потом все вместе шли на танцы. В большом фойе главного учебного корпуса собиралось столько любителей потанцевать, что нельзя было даже пошевелиться. Это перетаптывание на месте называлось танцами. После танцев возвращались в общежитие, где в кромешной темноте (свет после полуночи отключали) захватывали подоконники, а летом разбредались по старинному тенистому парку и ... свидания продолжались. Потом происходили трагедии и разборки .Существовало даже выражение: «Женит профком», то есть уже срочно нужно было вмешательство общественности.

С первых же дней учебы я нашла занятие для души – пошла в самодеятельность. У нас с подругой Аллой получился дуэт.У неё оказался великолепный второй голос, кроме того, мы были очень похожи, обе маленькие, толстенькие, обе очень любили петь. Нас возили по окрестным деревням, по клубам в мороз, в слякоть, в жару, и мы пели. Нас даже узнавали на улице, мальчишки дразнили. Мы очень этим гордились!

Среди моих однокурсниц были девочки, которые, может, впервые выехали из своих деревень. Мы их решили приобщить к культуре, только делали это своеобразно. Например, одной девочке мы ночью отрезали косичку, больше похожую на крысиный хвостик, другой обрезали длинные рукава у летнего платья, чтобы сделать моднее.

Осенью приехала ко мне в гости мама. Она была потрясена тем, что увидела - переполненные общежитие, танцульки, выпивоны, переходящие часто в драки с поножовщиной .После этого посещения мама решила во что бы то ни стало постараться перевести меня в Минск в Университет на биолого-почвенный факультет. Так я перешла учиться в университет на второй курс, а вскоре и маму пригласили на преподавательскую работу в этот же университет.

Закончила я университет в 1958-м году. Но, прежде чем продолжить рассказ о жизни моей семьи, я хочу ещё немного вспомнить свои студенческие годы.

Картошка.

Каждый год – на картошку! Начиная с первого курса в Горецкой академии, и никаких отказов и отговорок. Помню каждую, как будто это было вчера. На первом курсе нас с подругой Инной Воиновой расквартировали к подслеповатому и глуховатому старику. Сидел он на печи, свесив ноги, страшно обрадовался неожиданным слушателям и начал свою лекцию:

«Самый лучший человек был Столыпин, ещё Ленин ничего, а Сталин- жид, и все остальные тоже жиды». А ночью нас заели всевозможные насекомые, какие только водились в деревне. Одной ночи было достаточно, чтобы потом в общежитии долго избавляться от этой живности. Кормили нас всех в одной хате, где на стол ставили таз с едой. Это был густой суп. Первое и второе в одном «флаконе». Зачерпывали ложку пополнее и, подперев хлебом, быстро подносили ко рту, и быстро же, обжигаясь, проглатывали. Вторую ложку можно было смаковать дольше. Я, конечно, не успевала, сноровки не было, уж больно городская. Хозяйка увидела, что я к этой науке не приспособлена, сжалилась надо мной, нашла щербатую тарелочку и налила мне отдельно.

Дальше на всех курсах была своя «картошка», хотя не всегда мы убирали именно картошку. Были и лен, и сортировка зерна.Для меня же самой большой каторгой была именно картошка.Убирали её по старинке: шел дед с плугом за лошадью и разгонял борозду, а мы с вёдрами, вниз головой, выбирали вывернутую из земли наружу картошку, перетряхивая комья земли и стараясь не пропустить ни одной. Плохо это у меня получалось, в руку помещалось только две картофелины. Брала третью, выпадала первая. И я всегда отставала, потом немного приноровилась, но по сбору картошки никогда в передовики не выбивалась.

Все новации сельскохозяйственной науки мы, студенты – биологи-, осваивали на практике. В торфо-перегнойных горшочках лунки для рассады дырявили пальцем, чтобы глубина была одинаковой. Кукурузу квадратно-гнездовым способом сажали так: вдоль проделанной бороздки шел отряд из четырех человек. Первый лопатой делал лунку, второй в эту ямку укладывал кусок навоза, следом третий на это ложе – 2-3 кукурузных зёрнышка, а четвертый покрывал эти драгоценные зерна ещё одним куском навоза и засыпал ногой ямку. Вот так мы участвовали в подъеме сельского хозяйства страны! А уж когда немного позже решили заготавливать силос из веточек, сколько кустарника срубили и сгноили, и не сосчитать.

Конечно, не только картошку я вспоминаю из своих студенческих лет. Незабываемой была летняя студенческая практика на биостанции у озера Нарочь. Чудесная и веселая пора! На берегу этого самого красивого озера Белоруссии расположились летние домики, мы купались и загорали, прямо выскочив из домиков на песчаный берег. Кормились вскладчину в основном нарочанской щукой, которую покупали у рыбаков, подгребая к ним на лодке прямо на середину озера. Еще в рационе были макароны и консервы «нарочанский частик» - мировой закусон. Однажды решили себя побаловать и купили живого теленочка. Привязали возле домиков на лужке, щипал он травку, пока не отвязался и не удрал. Видимо, знал, какая участь ему уготовлена. Всем курсом искали по лесам и полям, нашли и съели бедного теленочка.

Зато производственная практика в колхозе – это уже не романтика, а тяжкие испытания. Составляли почвенные карты, рыли почвенные ямы, таскали по полям взятые для анализов образцы, лопаты, карты , еду и воду. Особенно тяжело было рыть шурфы в суглинках, лопата просто не входила в твердую землю. А так как на курсе было всего два парня, все приходилось делать самим девчонкам.

Бывали и веселые приключения, когда нас с подругой принимали то за пионерок, так как мы выглядели совсем по-детски, то за шпионок, записывающих что-то в свои тетрадки. А когда узнавали, что мы копаем ямы для составления карт, просили, чтобы нашли что-нибудь полезное, например, соль, тогда у них построят завод и всем будет работа.