![]()

Дина Верни: натурщица великого Майоля и отважная партизанка*

Пегги Лу

Она уже почти забыла, кто вообще такая, еще немного — и ей не удастся даже вспомнить свое имя, и теперь девушка

время от времени твердила его про себя, словно молитву: «Дина Верни, Дина Верни, Дина Верни…»

|

| Из девчонки Дина превратилась в упитанную барышню с веселыми черными глазами и косой ниже пояса, поступила в Сорбонну и закружилась в веселой студенческой жизни. |

Она уже почти забыла, кто вообще такая, еще немного — и ей не удастся даже вспомнить свое имя, и теперь девушка время от времени твердила его про себя, словно молитву: «Дина Верни, Дина Верни, Дина Верни…» Сколько ей лет, она еще помнит? Кажется, 24 года. Это много или мало? Много — ведь она уже столько всего повидала, столько пережила! Кто вспомнит о ней, кроме несчастных родителей?

Разве что Аристид Майоль, ее Пигмалион, великий французский скульптор.

Теперь понятно, зачем он десятки раз воссоздавал Дину в бронзе и в камне: не затем ли, что ей суждено рано умереть? Что касается Майоля, у них была любовь… Была? Да, потому что ее жизнь окончена, и ей нельзя, она просто не смеет ни о чем жалеть, она знала, что делает, знала, как рискует...

Камера, в которую грубо втолкнули Дину, была не больше восьми метров, и 15 человек вплотную прижимались друг к другу, не в силах вытянуть ни руку, ни ногу. Вонь стояла невыносимая — смесь пота, грязного белья, испражнений. Повсюду ползали вши, но никто не обращал на это никакого внимания. Людей колотило от страха, животный ужас читался в обезумевших глазах, иногда кто-то начинал стонать или в припадке безумия бормотать что-то нечленораздельное... Оказавшись в этом аду, Дина поначалу пыталась улыбаться, даже песню затянула, но смолкла, не допев и первого куплета: ей показалось, что она совершила кощунство, нарушив ритуал похорон, происходивший в душе каждого из попавших в страшную ловушку людей, — они не сомневались, что никогда не выйдут отсюда живыми.

К 1943 году парижская тюрьма Френ, занятая гестапо, была печально известна необычайной жестокостью по отношению к заключенным, но Дина Верни еще не знала об этом, казалось: самое страшное, что может ей угрожать, — это быстрая расправа, расстрел — по крайней мере в начале войны нацисты поступали с евреями и обвиненными в антифашистской деятельности именно так. К быстрому выстрелу в спину она была почти готова, поэтому, когда ее вызвали из камеры и повели к машине, не сомневалась — везут расстреливать.

— Название твоей организации? Главари? Адреса?

Усатые следователи в форме СС говорили по-французски, и это был настоящий шок. Ее сразу начали бить, и она захлебнулась хлынувшей из носа кровью. В камеру Дину зашвырнули грубо, словно мешок с барахлом, она была без сознания, тяжелая, обмякшая, едва живая. Постепенно сознание возвращалось, всплывали обрывки образов, голоса… Откуда-то раздался ее звонкий, заразительный смех. Неужели ей весело? Еще как! Она же всегда была самой заводной девчонкой в компании!

...Остывшее западное солнце золотит красноватую обивку гостиной. В большой смежной комнате, дверь которой приоткрыта, стоят несколько подрамников с натянутыми холстами, тут же палитра, высокие кисти в жестяном стакане, испачканные красками тряпки...

|

| К 1943 году парижская тюрьма Френ, занятая гестапо, была печально известна необычайной жестокостью по отношению к заключенным. |

15-летней Дине не терпится сунуть нос именно туда, ведь она еще никогда не была в настоящей мастерской художника. Но пока приходилось принужденно улыбаться воззрившимся на нее с любопытством трем бородачам. Все старые, ну, если помягче, пожилые, и который из них скульптор Аристид Майоль? Ведь именно к нему прислали Дину. Наугад выбрав одного из троицы и почему-то решив, что это именно тот, кто ей нужен, Дина смело направилась к высокому мужчине и протянула вспотевшую ладонь:

— Вы месье Майоль? Я Дина, вам про меня говорил месье Дондель.

Мужчины рассмеялись. Оказалось, Майоль — другой, самый старый и тихий, смотревший на нее со странной мальчишеской застенчивостью. А тот, кому она решительно протянула руку, — тоже художник, но зовут его ван Донген; последний — лысый, в очках — это Андре Жид, знаменитый писатель.

Тихий голубоглазый Майоль вдруг рассмеялся:

— Вот уж не ожидал, что мадемуазель и вправду окажется настоящей рубенсовской женщиной! Мой любимый тип. Примазываюсь к великим. Вы согласитесь мне позировать? Найдете время?

— Нет, не найду! — выпалила Дина.

Затея позировать старому художнику вдруг показалась ей очень скучной: зачем тратить на эту тоску лучшее время — каникулы? Дина училась в старших классах парижского лицея, только что окончила год и предвкушала свободу, встречи с друзьями, кино, давно обещанную отцом поездку в Марсель, на море...

— А если я очень вас попрошу? — тихо произнес Майоль особым голосом, заставившим дерзкую Дину вглядеться в лицо старика с окладистой седой бородой и даже заметить, что оно вовсе не безобразно, в молодости тот наверняка был даже красив.

Родители совершенно не возражали, чтобы Дина позировала Майолю; собственно, знакомство состоялось через приятеля отца Дины — архитектора Жана-Клода Донделя. Тот однажды заметил Майолю, что знает девушку, странным образом похожую на тех женщин, которых Майоль писал и лепил, — мол, это совершенно его тип, только лучше, потому что она совсем юная и находится в поре своего цветения. Отец Дины — Яков Айбиндер — и сам был человеком творческим и мечтал сделаться своим в кругах парижской богемы. Впрочем, дела его шли не блестяще: семья Айбиндер эмигрировала во Францию всего восемь лет назад — в 1926 году они приехали сюда с шестилетней дочерью Диной из нищей и голодной Одессы.

|

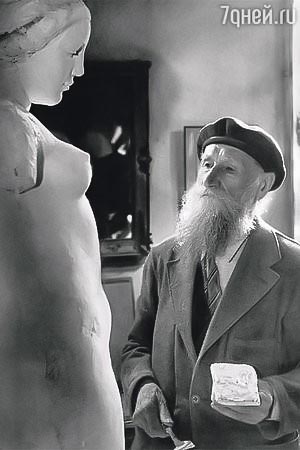

| Дина часто задавала себе вопрос - когда началось ее особое отношение к Майолю, отчего родилась между ними нежность и близость, которые она никогда не испытывала к собственному молодому мужу? Аристид Майоль работает над своей последней скульптурой - "Гармония". Баньюльс, 1943. |

Только-только у пианиста Якова Айбиндера наметились первые успехи, как пришлось уносить ноги — вдобавок к полунищенскому существованию начались еврейские погромы, он боялся за свою семью. В Париже Яков сумел устроиться тапером немого кино, и на том спасибо; жена давала частные уроки музыки, так что на скромную жизнь хватало.

Яков рассудил, что если Дина станет позировать признанному во Франции скульптору Аристиду Майолю, то сумеет по крайней мере войти в круг известных и приличных людей, завязать связи, которые ей потом пригодятся, без этого в новой стране никуда. Впрочем, глядя на дочь — рослую, плотную, к 15 годам оформившуюся в зрелую красавицу, Яков нередко думал, что с таким характером не пропадешь: робкой тихоней Дина никогда не была, и если ей чего-то хотелось, она умела раздобыть это всеми правдами и неправдами.

Ее звонкий, заразительный смех скрашивал нелегкое эмигрантское существование; Яков с женой были людьми скорее депрессивного склада, и в кого Дина такой уродилась? Скорее всего в тетку: сестра отца была оперной певицей и тоже особой весьма шумной и своевольной.

Поначалу Дина ездила в мастерскую к Майолю на Марли-ле-Руа, что в пригороде Парижа![]() , несколько раз в месяц, по выходным, и художник платил ей за сеанс по 10 франков в час. Сидеть неподвижно на одном месте, пока художник делал карандашные наброски ее головы, Дине было очень скучно. Майоль привык работать сосредоточенно и молча, Дина ерзала на стуле и тосковала, глядя в окно на запущенный сад.

, несколько раз в месяц, по выходным, и художник платил ей за сеанс по 10 франков в час. Сидеть неподвижно на одном месте, пока художник делал карандашные наброски ее головы, Дине было очень скучно. Майоль привык работать сосредоточенно и молча, Дина ерзала на стуле и тосковала, глядя в окно на запущенный сад.

— Можно я буду петь?— однажды спросила она художника и, получив разрешение, звонким и очень чистым голосом затянула сначала какой-то популярный французский напев, а потом перешла на одесские песни, услышанные от отца.

Майоль был поражен, узнав, что девушка свободно владеет русским. Да, ее родители очень заботились о том, чтобы дочь не забыла русскую речь, и отказывались говорить с ней дома по-французски. Именно благодаря им Дина Верни потом прославится в России в первую очередь как исполнительница блатного шансона. «Постой, паровоз», «Окурочек», «На Молдаванке музыка играет», «По шпалам» — тюремные песни неспроста окажутся Дине близки...

— Ты похожа не на русскую, Диди, а на каталонскую крестьянку, девушек твоего типа было много в моем родном Баньюльсе, — заметил однажды Майоль. — Это маленький городок на юге, где я родился.

— Но я еврейка, а не русская, — с вызовом ответила она.

Каждый сеанс начинался с того, что Майоль оглядывал Дину с ног до головы, вертел туда-сюда, просил приподнять юбку, трогал ее черные как смоль волосы, которые доставали до середины крепких икр; требовал поменять прическу. Если Дина садилась, распустив волосы, то они, словно шелковистая черная шаль, укрывали ее всю. Эта картина настолько завораживала Майоля, что он подолгу не мог очнуться и взяться за карандаш. Однажды Дина бесцеремонно спросила, сколько ему лет, и узнала, что целых 73 года, то есть он годится ей в дедушки!

Позднее ей пришло в голову: именно из-за преклонного возраста художника ее родители с легким сердцем отпускали к нему Дину. Будь ему лет сорок или даже пятьдесят, вряд ли мать с отцом относились бы так беспечно к тому, что их дочь целыми днями позирует. Присмотревшись к Майолю, Дина поняла: именно длинная седая борода превращает его в старика. Если бы не она, стали бы заметнее сияющие почти юношеским блеском глаза, смотревшие на нее с нескрываемым восторгом. Если ей надоедало петь, художник разрешал Дине читать или делать уроки, даже смастерил специальную подставку для учебников, поэтому почти на всех ранних набросках у его модели склоненная голова.

…Находясь в тюрьме Френ, Дина заставляла себя вспоминать эти наброски один за другим; вот на ней синее платье, вот белый сарафан, волосы уложены в корону вокруг головы, а вот распущены...

Возвращение в прошлое было единственным доступным занятием в переполненной обреченными людьми камере, где она пыталась прийти в себя после очередного допроса, когда побои чередовались с куда более изощренными пытками. Невыносимо было думать, что это конец ее молодой, только начавшейся жизни; вокруг говорили, что если их отправят в Германию, в концентрационный лагерь, то якобы это лучше, тогда есть хоть какая-то надежда выжить. Все узники цеплялись за соломинку. При мысли о родителях Дину бросало в дрожь: в Париже почти ежедневно устраивались массовые облавы на евреев, тысячами их отправляли в Германию; а отец Дины все медлил, все не спешил уезжать из Парижа, надеясь на чудо. Майоль... Что с ним?

Нет, его-то, конечно, никто не тронет, но весь ужас в том, что он оказался предателем! Эта чудовищная мучительная мысль, к которой все время возвращалось сознание, высасывала из Дины последние силы. Человек, которого она полюбила, которому так доверяла, оказался совсем не тем, за кого она его принимала. Любовь, согревавшая ее почти десять лет, оказалась перечеркнута, и ей совсем не на что больше опереться!

…Дина привыкала к Майолю медленно; она прекрасно видела, как он старается для нее, как все сильнее привязывается к ней. Ей уже не было неприятно, когда он гладил ее по волосам, точно маленькую девочку, и закармливал сладостями, покупая разноцветные монпасье и заполняя ими доверху большую граненую вазу. Позируя, она беспрестанно грызла конфеты.

На глазах Майоля из девчонки Дина превратилась в упитанную смуглую барышню с веселыми черными глазами и косой ниже пояса, поступила в Сорбонну на химический факультет и закружилась в веселой студенческой жизни, к которой художник молча ее ревновал. В мастерской Майоля Дине-барышне сделалось невыносимо скучно, с ее темпераментом необходимо было успевать везде; конечно, она никогда не представляла себя химичкой или серьезным ученым, но родители вбили себе в голову, что ей необходимо, хоть ты умри, окончить именно Сорбонну, — вот она туда и поступила. Но душа девушки лежала к пению и танцам, особенно к пению. Голос у нее был звонкий, чистый и выразительный. Ей надо было идти в артистки; во всяком случае, когда гитарист Серж Полякофф, впоследствии ставший известным художником, услышал, как лихо и заразительно смуглая красавица Дина, сверкая белозубой улыбкой, поет цыганские песни, увидел как она поводит плечами, встряхивает браслетами на руках...

|

| Дине не исполнилось и девятнадцати, когда она выскочила замуж за Саша Верни, 1938. |

Он обалдел, влюбился и предложил ей выступать вместе. На любовь Дина поначалу ответила взаимностью, и некоторое время они с Сержем по воскресеньям пели в русских кабаре, особенно зачастили на Монпарнас, в заведение петербургского эмигранта Льва Доминика, здесь было место встречи русской эмигрантской богемы и богемы монпарнасской.

Именно тут поющую Дину впервые увидели Пабло Пикассо, поэт Жак Превер и вождь сюрреалистов Андре Бретон. Она была ужасная кокетка, и ей ничего не стоило стрелять своими огненными глазами сразу в нескольких поклонников, сражая их наповал. Уже тогда в Дине проснулась страсть к искусству — в особенности к поэзии и живописи, и Превер, будучи старше этой девчонки почти на 20 лет, неожиданно обнаружил в ней человека с безупречным поэтическим слухом; его собственные стихи, а также Бодлера, Малларме, Верлена Дина могла слушать без устали часами.

В доме Бретона на улице Фонтэн открыли Бюро сюрреалистических исследований: перед войной здесь можно было встретить Дали в фантастических, невообразимых шляпах, Бунюэля, вечно что-то бормочущего себе под нос.

Дина всем подмигивала, ко всем подсаживалась, расспрашивала, кто чем занимается, умела разговорить самых стеснительных и молчаливых и заставить извлечь из закромов портфелей или рюкзаков заветные рисунки, прочесть ей стихи. Здесь же, у Бретона, она познакомилась со студентом парижской киношколы Саша Верни, тоже сыном иммигрантов из России.

Этот породистый юный красавец был ровесником Дины и мечтал стать кинооператором. Саша никогда не расставался с громоздким фотоаппаратом «Роллейфлекс», даже когда целовался с Диной...

— Ты совсем забыла меня, Диди, — с грустью пенял ей Майоль, когда подобно свежему вихрю Дина влетала в мастерскую художника, но, увы, теперь совсем редко и ненадолго. На месте ей не сиделось, ведь она по уши влюбилась в Саша, и как было не поделиться этим с Майолем! Вчера они целый день гуляли по Парижу, и он столько всякого нафотографировал! Когда снимки будут готовы, она принесет!

— Фотография — это не искусство, — бурчал Майоль, отводя глаза. — Это всего лишь техника, мертвый аппарат.

— А Саша говорит, что это очень трудное искусство!

— сердилась Дина, возмущенно сверкая черными глазищами.

Ей не исполнилось и девятнадцати, когда она выскочила замуж за Саша Верни. Свадьбу сыграли веселую, студенческую; вместо медового месяца отправились с друзьями в поездку по стране целой молодежной коммуной. Путешествие возглавил молодой фотограф Пьер Жаме, приятель большинства монпарнасских художников, убежденный в том, что люди, особенно молодые, должны быть раскованны и естественны и не стесняться того, чем их одарила природа. Молодежь шокировала буржуа на Ривьере тем, что ходила нагишом, в таком же виде купалась, фотографировалась, играла в мяч.

|

| Майоль потребовал, чтобы Дина уехала с ним и его семьей на самый юг Франции, в его родной город Баньюльс-сюр-Мер. |

Трудно забыть потрясенное лицо Майоля, когда однажды Дина чуть смущенно предложила:

— Может, ты хочешь писать меня обнаженной? Я могу раздеться…

И решительно начала расстегивать маленькие пуговички на блузке. Художник, замерев, смотрел на ее проворные пальцы; Дина почему-то думала, что он ее остановит, но Аристид молчал. Когда она предстала перед ним в костюме Евы, Майоль только воскликнул:

— Боже!

И немедленно, словно боясь, что обнаженная девушка окажется видением и исчезнет, старый художник начал поспешно смешивать краски и наносить на холст быстрые мазки. В свою очередь Дину поразило благоговение, горевшее в его глазах; так смотрят разве что на богиню, на чудо, ни у кого из ее молодых приятелей, включая мужа, часто видевших ее обнаженное тело, не было во взгляде этого почти молитвенного преклонения.

Впоследствии Дина часто задавала себе вопрос — когда началось ее особое отношению к Майолю, отчего родилась между ними нежность и близость, которую никогда она не испытывала к собственному молодому мужу? Может, оттого что Майоль вдруг резко прекратил ее рисовать и стал лепить? Тогда-то она узнала, что вообще-то Майоль считал себя прежде всего скульптором, что в далеком 1902 году сам Роден, посетив персональную выставку Майоля, был восхищен. Ценил его и Ренуар, приходивший позировать для собственного бюста. Услышав эти громкие имена, Дина по-другому взглянула на старого художника; он показал ей свои ранние работы, живопись, портреты, скульптуру.

И до нее наконец в полной мере дошло: ведь рядом с ней настоящий мастер, гениальный творец! Оказалось, что уже в течение многих лет Майоль переживает творческий кризис, поэтому практически забросил скульптуру. И вот однажды раскрылось почему...

Как-то днем обнаженная Дина стояла на специальной подставке и, скучая, глядела в окно. Сеанс длился уже третий час подряд. Вдруг она увидела, как по саду широким шагом бодро шлепает немолодая толстуха. Через три секунды эта дама ворвалась в мастерскую. Дина от неожиданности чуть не упала с подставки, Майоль раздраженно отбросил резец. Уперев руки в бока, толстуха в упор разглядывала Дину, а потом начала что-то орать — на каталонском наречии. Крикливая мегера была не кто иная, как мадам Клотильда Майоль, жена художника.

|

| Крикливая мегера, как выяснилось, была Клотильда Майоль, жена художника. Майоль с супругой. |

Внезапно она схватила стоявшую перед Диной вазу с разноцветным монпасье и в сердцах перевернула.

— Уходи отсюда, Кло! Ты нам мешаешь! — тихим, но твердым голосом попросил Майоль. В ответ раздалась брань брызгающей слюной толстухи.

— Ты не расслышала, что я сказал? — прошипел художник.

И только тогда мадам наконец ретировалась. Притаившаяся на пружинистом диванчике Дина испуганно помалкивала; она успела натянуть на себя блузку и прикрыться своими распущенными волосами. В этот день она узнала, что Клотильда— или мадам, как отныне Дина будет ее называть, — отравляла Майолю жизнь своей ревностью уже почти 30 лет.

Когда-то давно художник взял ее из деревни мастерицей для вышивки гобеленов по собственным эскизам, а позднее сделал своей главной моделью. Оказывается, Дина множество раз видела молодую мадам в работах Майоля, но не узнавала ее. Что с человеком делает время!

Больше таиться причины не было, и Майоль рассказал Дине, в какой ад превратила Клотильда его жизнь. Художник не может творить без натурщицы, а мадам была ревнива как тигрица и не желала терпеть в мастерской мужа посторонних женщин. Чего стоила история с последней — за несколько лет до Дины — моделью Майоля Люсиль Пассаван. Застав ее, так же как вот сейчас Дину, в мастерской, мадам выгнала девушку скалкой, а потом разгромила всю мастерскую: добралась до сохнувших полотен и порвала их, посшибала головы скульптурным образцам — в общем, неистовствовала, как настоящая фурия.

Только такой сдержанный человек, как Майоль, мог это стерпеть. Чем же он сумел унять ее в этот раз? Дину грызло любопытство: почему злобная фурия не убила ее? Ответ Майоля заставил Дину задуматься: наверное, художник относится к ней гораздо серьезнее, чем ей, легкомысленной, казалось.

— Ты для меня — воздух, — тихо сказал Майоль, отводя глаза.

Ради того, чтобы оставить при себе Дину, он пошел на решительные меры с женой, что было совершенно не в его довольно мирном характере: пригрозил мадам лишить наследства ее и их сына Люсьена, если Клотильда не заткнет свой грязный крестьянский рот и не прекратит поносить его новую натурщицу. Это было очень трудно для ревнивой, гневливой мадам, и периодически ее опять заносило, однако в целом угроза оказалась действенной.

Сын Майоля Люсьен, тоже художник, почти ничего не зарабатывал и сидел у отца на шее. Можно вообразить, как трепетала мадам при мысли, что находившийся уже в преклонных годах муж в самом деле возьмет, да и осуществит свою угрозу. Во всяком случае в мастерскую она больше не врывалась...

Воцарившуюся наконец гармонию художника и модели теперь нарушала ревность не только мадам, но и мужа Дины. Вот уж от кого она не ожидала такого мещанского собственничества! Всего разок-то и взяла с собой Саша в мастерскую на Марли-ле-Руа. Пока Майоль лепил Дину, тот нервно ерзал на диванчике, сжимая кулаки, и то и дело выскакивал покурить. Дело вовсе не в том, как он потом объяснял, что не видел Дину голой в обществе других мужчин.

|

| Пабло Пикассо и поэт Жак Превер ьвпервые увидели поющую Дину в заведении петербургского эмигранта Льва Доминика. |

Но ведь месье Майоль трогает и оглаживает Динины формы! Не важно, глина это или бронза, — он постоянно лапает двойника жены, то есть, считай, ее саму. Саша посчитал это грязным. Дина в свою очередь обозвала его пошляком. Но наступил грозный 1939 год, не оставивший им времени на выяснение семейных отношений.

Война... В июне 1940 года немцы уже вошли в Париж, и впервые мягкий и деликатный Майоль потребовал, чтобы Дина уехала вместе с ним и его семьей на самый юг страны, в его родной город Баньюльс-сюр-Мер. Она иронизировала над его дурными предчувствиями, дразнила тем, что это «старость» и трусость, а Аристид все твердил, что видел плохие сны, в которых два раза Дина тонула, над ней кто-то жестоко издевался. В ответ она только смеялась: Майоль вбил себе в голову, что у него безошибочная интуиция, и носился с этой мыслью, терзая себя и других.

Тем не менее интуиция Майоля не подвела...

Сидя в камере тюрьмы Френ в ожидании очередного допроса, Дина снова и снова вспоминала печальные голубые глаза художника, его глубокий голос, сохранивший провинциальный каталонский выговор. Он встал перед ней тогда на плохо гнувшиеся колени, моля, чтобы она уехала с ним. Повторял, что иначе скульптура «Гармония», над которой он несколько лет трудится вместе с Диной, никогда не будет закончена. Уже готовые работы с участием Дины — «Ева», «Мысль», «Воздух» — друзья называли шедеврами.

Этот выбор для Дины был тяжким: в Париже оставались родители — отец не хотел бросать работу с приличным заработком; муж собирался записаться на фронт добровольцем.

Однако Яков Айбиндер встал на сторону Майоля и требовал, чтобы дочь поскорее уехала из Парижа, где уже начались бомбежки. Окончательно убедили Дину слова Андре Жида, на которого она случайно наткнулась в полупустом монпарнасском кафе: «Твой долг перед искусством — дать возможность Майолю завершить работу. Война пройдет, а искусство останется». Знал Андре, чем ее купить: долг перед искусством…

Кто же мог себе представить, что в старинном южном Баньюльсе ее ждет почти счастье? Здесь стоял окруженный виноградниками родовой дом Майолей, виноградарей в энном поколении. Даже фамилия «Майоль» в переводе с каталонского означала «виноградная лоза». Художник перебрался сюда со всем своим семейством: с мадам, сыном Люсьеном, своими братьями и племянниками.

Не жить же ей, в самом деле, в этой гуще каталонских родственников! Да и неприлично: нравы тут строгие. Сам-то Майоль — белая ворона среди работящих родных, непонятно чем занимается, рисует, лепит, будто это профессия! Поэтому Дину поселили на ферме в трех километрах от дома художника, и какое же это было наслаждение — каждое утро идти пешком по живописной дороге, вьющейся вдоль моря, на встречу с Аристидом! Как правило, он вел ее невысоко в горы, там они устраивались с фруктами, холодным окороком, бутылочкой местного вина. Дина либо позировала для будущей скульптуры «Гармония», либо, прижавшись к плечу художника, наблюдала, как он пишет свои родные пейзажи. Часто, пока Майоль писал, она читала ему вслух — Гюго, Франса, Бодлера… До хрипоты могла спорить с ним об искусстве, защищая авангард и сюрреализм, которые ее друг не жаловал.

Иногда он водил ее по любимым горным маршрутам, узким тропам, ведущим через перевал в Испанию, — Баньюльс находился прямо на границе. Если бы в городок время от времени не попадали изможденные беглецы, то невозможно было бы представить, что совсем рядом грохочет война и тысячами гибнут люди.

Саша Верни ушел на фронт, некоторые из друзей уже погибли, и Дина, находясь в комфортной, сытой ссылке, все чаще чувствовала себя не в своей тарелке. Она любила Майоля, не хотела огорчать его, но и оставаться в стороне от происходящего в мире было совсем не в ее характере. И вот наступил день, когда, не сказав Майолю ни слова, Дина сбежала в Париж. Через своего давнего друга Андре Бретона она вышла на американского журналиста Вариана Фрая, организовавшего комитет помощи спасающимся от нацистов.

Дину осенила блестящая мысль, которой она поделилась с Фраем; тот только покачал головой — слишком опасно, да и уверена ли она, что справится? Еще бы Дина не была уверена!

Вернувшись как ни в чем не бывало в Баньюльс, Дина сказала Майолю, что ездила навестить родителей. Она по-прежнему приходила к нему по утрам на сеансы, при этом художник понятия не имел, чем занималась его отчаянная подруга по ночам. В сумерках Дина надевала ярко-красное, очень приметное платье и отправлялась на вокзал. В условленном месте, на пятачке возле бывших билетных касс, она встречала беженцев, узнававших ее по этому самому платью. Дальше начиналось самое трудное: Дина вела людей в горы по тем узким тропам, которые открыл ей Майоль.

|

| Нацисты устроили в парижском музее выставку любимого скульптра фюрера - Арно Брекера, считавшего себя учеником Майоля. (Слева направо - архитектор Альберт Шпеер, Адольф Гитлер, Арно Брекер. Париж, 1940) |

Достигнув перевала, дальше она не шла, а показывала узкую тропинку вниз: всего каких-нибудь три километра — и там уже Коста Брава, Испания, спасение. С людьми идти наверх еще бывало ничего, а вот возвращаться обратно одной, в абсолютной темноте — страшно. Хотелось петь, но она боялась издать хоть один лишний звук; воображение разыгрывалось, и девушку пугали любой шорох, любая хрустнувшая ветка. Тем не менее «тропами Майоля» она провела сотни людей, среди них немало писателей, музыкантов, художников — Артура Кестлера, Андре Бретона, Марселя Дюшана, Макса Эрнста, Отто Мейергофа, брата знаменитого художника — Джузеппе Модильяни....

Не всегда переход проходил гладко; однажды, встретив в условленном месте на вокзале Фейхтвангера и Верфеля с женами, Дина столкнулась с тем, что у Альмы Малер-Верфель сдали нервы и случилась истерика, она вцепилась в Дину с плачем, крича, что боится идти через горы, ей надо прийти в себя, отдохнуть.

Дина решилась спрятать всех четверых в летнем домике Майоля на высоком холме, служившем ему мастерской. Но и на следующую ночь начались проблемы: Альма тащила тяжеленную сумку с рукописями своего первого мужа, композитора Малера, которую выбившийся из сил Верфель тоже не хотел нести. Дине было дико наблюдать супружескую ссору в подобных обстоятельствах, но это оказались только цветочки... Потом ей пришлось не раз увидеть то, как люди плакали, как проклинали друг друга, отказывались идти, трусили... Один художник, оказавшись в гулких ночных горах, вообще впал в неуправляемое состояние и направил на Дину заряженный револьвер.

В последнюю секунду, словно животное, почувствовав спиной опасность, она отступила в сторону, и он промахнулся, после чего выстрелил прямо себе в висок.

Тем временем в Баньюльсе стали все чаще появляться полицаи из числа французов с черной свастикой на повязках, и весной 1941 года направлявшуюся ночью на вокзал Дину в ее неизменном красном платье арестовали. Тогда, проведя в тюрьме Виши каких-нибудь две недели, она даже испугаться толком не успела. С ней обращались вполне сносно — держали в одиночной камере, передавали домашние продукты. Переполошившийся Майоль нанял лучшего адвоката, и тот сумел доказать, что Дину Верни, якобы певшую по ночам в местном кабачке, спутали с другой особой, сотрудничавшей с Сопротивлением.

Напрасно Дина клялась Майолю, что это была на самом деле не она; человек, сдавший ее полиции, подробно описал то самое ярко-красное платье с круглым вырезом и открытой спиной, которое Дине подарил Майоль и даже написал в нем ее портрет.

Кроме того, в летней мастерской Майоль обнаружил забытые вещи — как мужские, так и женские, поэтому, с улыбкой заметил художник, Дина даже не может ему соврать, что она водила туда любовника. Чтобы шум вокруг Дины затих, Майоль отправил ее в Ниццу к своему другу Матиссу, и она с удовольствием пару месяцев позировала ему, но вскоре опять затосковала. Ни Матисс, ни Майоль — никто не мог больше ее удержать, она сбежала в Париж и снова стала связной, изредка навещая Майоля в Баньюльсе.

Осенью 1942 года произошло событие, шокировавшее Дину, вызвавшее бешенство, ярость, стыд. Нацисты устроили в парижском музее Оранжери выставку любимого скульптора Гитлера — Арно Брекера, считавшего себя учеником Майоля, и тот пригласил на открытие именитых деятелей французского искусства; среди прочих туда явились ван Донген, Кокто, Жан Маре, Вламинк, Сергей Лифарь, Дерен и сам Майоль. Ради такого случая он даже сменил свои мешковатые штаны на торжественную тройку. И ладно бы только обрадовался друзьям, с которыми не виделся с начала войны, но он открыл рот и прилюдно похвалил искусство Брекера, а затем даже согласился сфотографироваться с нацистами — с гауляйтером Заукелем, генералом Шаумбургом, генералом Абетцем! Дина знала, что в Баньюльсе Майоля навещали эсэсовцы, хвалили его искусство и передавали, как Майолем восхищается фюрер. Более того, памятник павшим в Первой мировой войне, созданный в свое время Майолем, Гитлер лично приказал покрыть защитным слоем, дабы его не повредило в перестрелках.

— Ты ничтожество!

Предатель! Как ты мог поехать туда? И еще думаешь после этого продолжать со мной отношения?— Дина кричала, топала ногами и наступала на старого художника так, что тот, испугавшись ее бешенства, попятился.

Девушка, у которой на шее и висках вздулись от напряжения голубые жилки, так бушевала, что не услышала оправдывающегося вздоха Майоля:

— Я чувствовал почему-то, что надо поехать… К тому же Брекер в самом деле не бездарен.

Чувствовал он! Ей осточертела эта вездесущая идиотская интуиция!

|

| Сыновья Дины Верни тоже посвятили свою жизнь Майолю: один стал директором музея художника, другой — возглавил его фонд. На фото: сын Дины Оливье с женой. |

Да как же Аристид не понимает, что его теперь презирают все честные французы, и не только французы! И она презирает тоже и никогда, никогда больше к нему не придет!

Меж тем ситуация в Париже ухудшалась; начались поджоги синагог, в концлагеря отправлялись эшелоны с французскими евреями, почти ежедневно нацисты устраивали массовые облавы. В начале 1943 года Дину Верни снова выследили и повторно арестовали. Обвинений было более чем достаточно: еврейка, подпольщица, связана с американской миссией. Это означало, что, перед тем как отправить ее в Германию, в концентрационный лагерь, Дину будут пытать и допрашивать.

…Уже шестой месяц Дина находилась в тюрьме Френ. Она считалась особо опасной преступницей, и потому к ней, не церемонясь, применяли самые жестокие пытки.

Истерзанная душой и телом, она хотела только одного — скорее умереть. А ее снова и снова привозили в гестапо на улицу де Соссэ, снова окунали головой в ледяную воду, пока она не начинала захлебываться, потом резко вытаскивали за волосы, и начинался допрос. Счастье, что она почти сразу теряла сознание, так что биться с ней было бесполезно. Теперь Дина уже не могла, как раньше, отвлекать себя от страшной действительности воспоминаниями: вспоминать уже незачем, потому что впереди — конец. Страх и ожидание смерти поглотили всю ее душу. Ей уже было все равно — прикончат ее здесь или отправят на мучительную смерть в концлагерь, только бы скорее; и все же когда надзиратель — красномордый мужлан — вдруг рявкнул над ухом ранним утром: «Быстро готовься на выход!», у Дины сердце куда-то ухнуло, ее всю затрясло от предсмертного страха.

Она ничего не видела перед собой, словно глаза застилал туман. Во дворе Дину втолкнули в черную машину. Через какое-то время, с визгом затормозив, машина остановилась, и офицеру пришлось выволакивать намертво вцепившуюся в сиденье девушку. Она очутилась на пустынной улице, а офицер, грубо схватив ее за руку, буквально втолкнул в какую-то дверь. Оглушенная, потрясенная Дина Верни вдруг обнаружила, что она попала... в ресторан. И тут ее окликнул знакомый, очень знакомый мягкий голос:

— Диди!

Ясно, что она спит, но какой четкий и яркий сон: за столиком сидят Майоль с Арно Брекером, перед ними блюдо с устрицами...

— Диди! Ты не узнаешь меня? — Майоль тормошит ее, обнимает, трясет за плечи. — Ты свободна, тебя освободили! Вот благодаря ему, — у Майоля срывается голос, и тут Дина замечает, что он сам близок к обмороку.

— Спасибо, Арно. Я тебя не забуду, — с усилием произносит Майоль и пожимает руку поднявшемуся с места Брекеру.

Когда он ушел, Дина и Майоль, вцепившись друг в друга, словно проверяли, настоящие они или это только сон. А потом принялись плакать, причем Дина дрожала всем телом и рыдала так, что ее начало рвать, выворачивая наизнанку внутренности.

Позднее она, конечно, узнала, как произошло это чудо — ее освобождение из гестапо. Несмотря на их ссору, каким-то образом Майоль проведал, что Дину арестовали, и впал в совершенно неописуемое отчаяние; впервые в жизни он даже поколотил свою жену Клотильду, выразившую недвусмысленную радость по поводу исчезновения Дины.

Зная, что у Арно Брекера имеются связи на самом верху, Майоль написал ему письмо, умоляя спасти Верни. В своих воспоминаниях Брекер потом напишет, что сразу понял: тут не только интерес художника, оставшегося без модели: «Это были письма любящего мужчины, личная жизнь которого разрушена до основания».

И скульптор фюрера сделал невозможное: связался с шефом гестапо, генералом Мюллером, и добился-таки его разрешения освободить Дину Верни втайне от французского гестапо. Дина и Майоль провели несколько счастливых месяцев в Баньюльсе — на этот раз художник поселил ее в собственном доме и не отпускал от себя ни на шаг.

Он спешил закончить свою главную скульптуру с Диной — «Гармония». Мадам Клотильда, увидев воскресшую Дину, сначала перекрестилась, словно та привидение, потом в сердцах плюнула в ее сторону. Арно Брекер позднее обнародовал адресованное ему письмо Клотильды Майоль: «С тех пор как Дина исчезла, я сплю спокойно. Слышала обрывки разговора Майоля с кем-то, будто бы вы должны вернуть Дину. Ничего не предпринимайте, чтобы ее спасти!»

— …Дина, не езди сегодня в Париж, у меня плохое предчувствие! — попросил Майоль в сентябре 1944 года.

— Опять твои предчувствия! Боишься, что меня снова арестуют? — засмеялась Дина.

К счастью, Париж был уже освобожден, и не имелось решительно никаких оснований для волнения. Но почему-то Майоль упорствовал, даже спрятал Динины туфли — он иногда так шутил, когда не хотел, чтобы она уходила. Дина, недолго думая, влезла в огромные туфлищи мадам, насовав в носы бумаги, и все-таки отправилась. Она чудесно провела в Париже время, встретилась со старинным другом Сержем Полякофф, они даже спели что-то вместе в ресторанчике, где тот работал. Вернувшись в Баньюльс, Дина зашла в привокзальный буфет купить воды, и тут знакомая буфетчица внезапно вымолвила:

— Мои соболезнования, мадемуазель...

В больницу, где скончался Майоль, так и не дождавшись ее, Дина опоздала... Накануне, 24 сентября 1944 года, 83-летний художник попал в автокатастрофу — поехал к своему другу Раулю Дюфи, и на его «Ситроен» рухнуло дерево.

|

| Всю дальнейшую жьзнь Дины определил Майоль, который словно невидимо управлял ее судьбой. В 1947 году тна открыла свою первую художественную галерею. |

Два дня он пробыл в больнице — врачи пытались его спасти; говорить Майоль не мог, только водил по бумаге одеревеневшими пальцами. Дине отдали эти каракули, на листке было выведено, словно рукой ребенка: «Прощай, Диди»…

…Вскоре до Дины дошли слухи, что это была никакая не автокатастрофа, а подстроенное убийство — на машину Майоля обрушили заранее подпиленное дерево. В те месяцы по всей Франции прокатилась волна убийств: члены Сопротивления мстили тем, кого считали коллаборационистами. Поздно было доказывать, что Майоль коллаборационистом не был, потому что никого не предал, а ее — активистку Сопротивления — чудом спас. Позднее Дину вызовут в префектуру, и она сделает все, что в ее силах, чтобы спасти от Нюрнбергского процесса скульптора Арно Брекера: выяснится, что он вытащил из гестапо не только ее.

Завещание, оставленное Майолем, потрясло Дину: все свои картины и скульптуры, все свое творчество до последнего карандашного наброска он оставил ей.

Семье досталась лишь весьма скромная недвижимость. В 25 лет нищая и все потерявшая Дина Верни в одночасье сделалась очень богатой. Родных больше рядом не было: ее родители погибли в Освенциме; с мужем Саша Верни они окончательно расстались. Кстати, он стал выдающимся оператором и снял такие шедевры, как «Хиросима — любовь моя», «Дневная красавица», «В прошлом году в Мариенбаде».

Всю дальнейшую жизнь Дины определил Майоль, который словно невидимо управлял ее судьбой.

В 1947 году она открыла свою первую художественную галерею на улице Жакоб в Латинском квартале, где стала выставлять не только своего Майоля, но и Матисса, Боннара, Донгена, Анри Руссо, Марселя Дюшана, молодых художников. В 1964 году ей каким-то непостижимым образом удалось убедить тогдашнего министра культуры Андре Мальро, чтобы 20 скульптур Майоля (все сделанные с Дины) были установлены в саду Тюильри! Предвидел ли Майоль с его блестящей интуицией, что из Дины выйдет просто отменная бизнес-леди?

В ее жизни было очень много мужчин, но каждый из них знал, что идет на шаг позади Майоля. В 1949 году Дина вышла замуж за скульптора Жана Лоркена, родила двоих сыновей — Бертрана и Оливье. Обоих она воспитала в глубоком почтении к памяти великого скульптора.

В ее жизни было очень много мужчин, но каждый из них знал, что идет на шаг позади Майоля. В 1949 году Дина вышла замуж за скульптора Жана Лоркена, родила двоих сыновей — Бертрана и Оливье. Обоих она воспитала в глубоком почтении к памяти великого скульптора.

Ее неистовый характер не смогли выдержать ни второй муж, ни третий — барон Дюпольд. Всю себя она отдавала не семейной жизни, а созданию музея Майоля: в течение 15 лет упорно выкупала одну за другой квартиры в старинном здании на улице Гренель, пока в 1995 году не открыла там музей Майоля. Один ее сын стал управляющим музея, а второй — директором фонда Майоля.

Дина Верни умерла 20 января 2009 года, дожив почти до 90 лет. Сыновья утверждали, что ее последними словами были: «Я ухожу к Майолю».

![]() Дина Верни исполняет блатные песни

Дина Верни исполняет блатные песни ![]()

Оставить комментарий