Подвиг еврейской Мамы

Моя дорогая, светлой памяти мама Фаня Осиповна родилась в городе Одессе в 1899 году в состоятельной семье, которой принадлежал трехэтажный двадцати квартирный дом моего прадеда Мордехая Башняка. Дом находился на Молдаванке, так издавна назывался в Одессе этот район, на улице Прохоровской, 11.

Семья наша состояла из шести человек: дедушки Иосифа, бабушки Слувы, моей мамы Фани, которую бабушка называла Фейгалэ, ее сестер Цили и Анички и самого маленького братика Шмилика. До революции семья жила безбедно. Моя мама Фаничка и тетя Аня успели окончить престижную частную гимназию. Ну, а потом все изменилось, и после национализации дома, который приносил доход от сдачи квартир, семья осталась без средств существования.

Дед мой Иосиф сгинул где-то в большевистских застенках, тетя Аня уехала к родственникам в Китай, в город Харбин, чтобы устроиться и помогать семье, дядя Миля женился и ушел из семьи, а мой отец с нами не жил. Так что перед войной наша семья состояла всего из четырех человек – бабушки, мамы, тети Цили и меня - Янкеле, а основным кормильцем стала моя Мама.

|

Бабушка Слува и внук Янкале.

Одесса, 1938 год. |

Когда в Одессу 16 октября 1941 года вошли румыно-немецкие варвары, мы всей семьей жили в бомбоубежище Еврейской больницы, находившейся недалеко от нашего дома, на улице Мясоедовской, где мама работала в отделе кадров.

С первых же дней оккупации начался террор против еврейского населения города. Людей грабили, выбрасывали из квартир, убивали, угоняли неизвестно куда.

Вот он, кровавый счет убийц:

17 - 18 октября. На улицах города и в порту убиты 8.000 человек.

18 октября. Тысячи людей погнали в тюрьму.

19 октября. В артиллерийских складах заживо сожжены 25.000.

23 октября. После взрыва комендатуры на улице Маразлиевской повешены 5.000,в основном евреев.

25 октября. На Дальнике расстреляно 4.000.

24 и 25 октября. На Дальнике сожжены и взорваны в складах 22.000. Всего за 10 дней в Одессе было уничтожено – расстреляно, повешено, сожжено и взорвано более 64.000 евреев - женщин, стариков и детей.

Я помню.

Утро. Двор Еврейской больницы. Большие черные железные ворота.

Много людей - врачи, сестры…

На руках у врачей белые повязки с красным крестом.

Вчера на стенах домов и афишных тумбах румыны повесили приказ, что все евреи должны пешком пойти на регистрацию в Дальник, это село под Одессой.

Кто туда не пойдет - расстрел.

Что такое «регистрация» мы узнаем позже, когда всех будут убивать, и ничего уже нельзя будет сделать.

Наша семья тоже должна была выйти со всеми евреями на Дальник. Моя мама работала в больнице, и мы все с начала войны, вместе с маминой мамой – моей бабушкой, и маминой сестрой тетей Цилей, жили здесь же в больничном бомбоубежище.

Но бабушке будет трудно дойти до Дальника, а Циля вообще не может ходить - у нее с детства парализованы ноги.

И мама решила попросить жену директора больницы, Кобозева оставить бабушку и Цилю в больнице на несколько дней как больных пока мы вернемся с этой регистрации.

Кобозева согласилась.

Я ждал маму у ворот и уже начал волноваться.

Пока мама ходила к Кобозевой, все собравшиеся у ворот ушли. Теперь нам придется их догонять.

Мама, наверное, выяснила, как попасть на этот Дальник, потому, что идем мы очень быстро, почти бегом.

На тех, кто отстал, нападают бандиты.

Я слышу крик, оглядываюсь и вижу, как двое вырывают у старухи сумку с вещами. Старуха упала. Кричит: «Люди, помогите! Грабят!».

Но мы не можем ей помочь справиться с бандитами.

Они могут напасть и на нас, и мы еще больше убыстряем шаг.

Спускаемся по Мясоедовской, по Прохоровской и дальше вниз, по Дальницкой.

Идем очень долго. Мы устали, но отдыхать нельзя, нужно до темноты добраться до Дальника, успеть на регистрацию.

Наконец, справа от дороги каменная стена и ворота.

У ворот румынские солдаты. Они загоняют нас внутрь.

Что это? Кладбище?

Люди садятся землю, на камни. На плиты могил.

Мы тоже садимся на землю.

Холодно. Стал накрапывать дождь.

Хочется есть. Мама достает из сумки сухари.

На закуску - кусочек сахара, я запиваю его водой.

Рядом с нами на земле Фима - парень в очках из нашего дома. Он один, без родных.

Фима показывает нам пулемет на каменной стене. Но мы не думаем о том, что это нас как-то касается - скоро пройдем регистрацию, и нас отпустят домой.

Мама оглядывается, ищет врачей из нашей больницы, тех, что ушли на Дальник раньше нас и которых мы не смогли догнать. Но их нигде нет.

И тут мама заметила моего отца.

«Яшенька, посмотри, вон папа, подойди к нему!».

Я подошел к отцу.

Он увидел меня, обрадовался.

Поцеловал, спросил, где мама.

Но тут румыны стали собирать мужчин на работу.

«Гайда! Гайда! Ла лукру!» - «Пошли, пошли, на работу!»

Отец наклонился ко мне:

«Беги к маме! Слышишь, беги! Быстренько - к маме!».

Я побежал . . .

Это была моя последняя встреча с отцом.

Я вернулся к маме. Сел рядом с ней на полу ее плаща и, не зная сам почему, заплакал.

Румыны стали обходить людей, отбирать ножи, ножницы и другие острые предметы. Фима отдал им свой перочинный ножичек. Потом они стали отбирать ценные вещи: в поднятые полы их шинелей люди бросали кольца, браслеты, сережки.

Мама тоже сняла с пальца свое колечко.

Стало быстро темнеть. Я очень устал и хотел спать, положил голову маме на колени. Она старалась укрыть меня своим плащом и обняла одной рукой, чтобы было теплее.

Земля была сырой и неровной.

Со всех сторон подбирался холод.

Я спал и не спал. Сквозь сон я слышал какие-то крики:

«Врача, врача! Здесь женщина рожает!».

Где-то был пожар, потому что пламя освещало все небо.

Слышались выстрелы, треск пулеметов.

Так проходила эта страшная ночь.

Мужчины, отобранные «на работу», не вернулись.

Не вернулся и мой отец. Больше я его никогда не видел.

Мой отец Григорий Верховский был расстрелян на Дальнике. У меня не осталось даже его фотографии.

Я, наверное, все-таки заснул.

Вдруг слышу, мама шепчет мне на ухо: «Проснись, детка, проснись! Нужно идти!».

Открываю глаза. Вижу: солдаты поднимают людей. «Станд мама та, май репеде!» - «Встать, вашу мать, быстро!».

Люди встают с земли. Собирают вещи, бредут к воротам.

Кто-то спросил: «Куда нас гонят?».

Кто-то сказал: «На станцию Дачная».

Люди идут, выходят через ворота на дорогу и сворачивают направо. Мама держит меня крепко за руку.

И тут . . . она наклоняется ко мне и говорит: «Яшенька, мы должны бежать». Я не понял. Как бежать? Куда бежать?

Мы выходим на дорогу, идем по краю, у самой придорожной канавы, и … Мама оглядывается по сторонам и тащит меня за плечи куда-то вниз. Мы падаем в канаву. Прижимаемся к земле. Вдавливаемся в грязь.

В утреннем тумане нас никто не заметил.

Все. Затихли окрики румын - все ушли.

Мы осторожно выползаем на дорогу и идем.

Идем обратно в город. В Одессу . . .

Дорога, по которой мы тогда шли: Одесса – Дальник – Березовка – Мостовое – Доманевка – Богдановка, после войны будет названа «Дорогой смерти». То, что происходило с нами, было только началом. Наш город Одесса поэтапно, в конце концов, был полностью «очищена» от евреев.

Это был «Юденфрай» по-румынски.

Этот введенный нацистами в обиход «термин» «Юденфрай», останется во всех языках, и по сей день: территория, «свободная» от евреев… Румынский геноцид выполнялся румынами еще более жестоко, чем нацистскими «Зондеркоммандами».

За время оккупации было уничтожено в городе Одессе, на Дальнике и в Богдановке, в гетто Транснистрии более 150.000 одесских евреев, в том числе около 40.000 детей. Выжили единицы.

Всего же на территории Транснистрии было уничтожено более 300 000 евреев.

Тетю Цилю спасти не удалось. Она осталась в квартире – в надежде, что ее, калеку, убийцы не тронут. Но ее, несмотря на это выбросили на улицу и оставили замерзать на скамейке у дома.

Все эти дни, недели, месяцы, длившиеся более двух с половиной лет, мы были на грани смерти. Бежали, как загнанные звери, от одной опасности к другой, иногда, еще большей. Пока, в конце концов, не оказались под Тирасполем, в селе Колкотовая балка, где нас никто не знал, и жили там по поддельному паспорту мамы на имя Елизаветы Федосеевны Лукован.

Мы с бабушкой были вписаны в этот паспорт как иждивенцы.

Но и этот поддельный «русский» паспорт не давал нам гарантии безопасности. Мы жили под постоянным страхом разоблачения, и много раз, когда нам грозила опасность, мама нас спасала.

Определить, что я еврей, было не сложно: бабушка при моем рождении решила соблюсти все еврейские традиции и кроме полученных мной двух имен, Яков–Иосиф, мне на восьмой день рождения сделали брит. И я, конечно, понимал, что если это отличие кто–то увидит, мне не избежать смерти, и никогда не раздевался в присутствии сельских мальчишек. Чтобы не выглядеть евреем, я даже по детской наивности старался спать, уткнувшись носом в подушку, надеясь, что нос мой от этого станет курносым. Но это не помогало. Так проходило мое детство.

Незадолго до освобождения нашими войсками города Тирасполь началась регистрация молодежи для отправки в Германию.

|

|

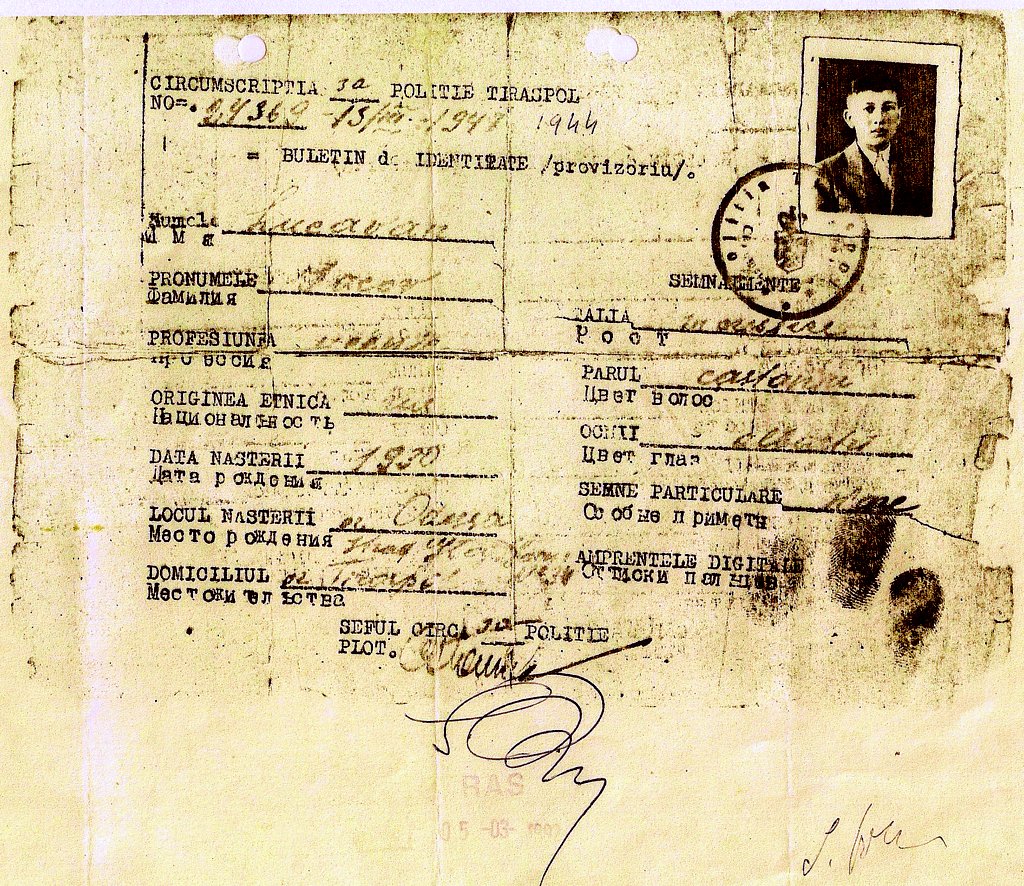

Удостоверение личности на имя Якова Лукован |

Моя мама Фаня Осиповна Башняк и я. Одесса, 1957. |

Вернувшись в 1944 году в освобожденную Одессу, при обмене поддельного маминого паспорта на новый, мама спросила меня: кем я хочу быть, русским или евреем? Я ответил, что теперь мне некого бояться, и я хочу быть тем, кем родился – евреем.

Мы пережили весь этот ад, остались жить и остались евреями. Ко времени нашего освобождения мама поседела, а бабушка стала совсем белой.

Так героизм моей мамы спас жизнь мне и бабушке.