«ГОРОД АНТОНЕСКУ»

Яков Верховский,

Валентина Тырмос

Интермедия первая

Овеянная черноморским ветром,

Оправленная в пенистый прибой,

Две тысячи… нет больше километров

Одесса, разделяет нас с тобой.

Степная воля и морская сила,

Простор, влекущий в дальние края,

Такой тебя мне память сохранила,

Чудесный город, родина моя.

Вера Инбер

Когда в Одессу пришла война

Теперь оставим ненадолго двух еврейских детей в «Городе Антонеску» - маленькую Ролли под лестницей в переполненной людским месивом тюрьме на Люстдорфской дороге, а Янкале в Еврейской больнице, куда несчастная мать привела ребенка после отчаянного бегства с Дальника.

Оставим их под угрозой ежеминутной смерти.

Оставим их…

И вернемся на четыре месяца назад к тем дням, когда в Одессу пришла война.

На военном положении

26 июня 1941 года.

Пятый день идет война.

Где-то гремят орудия, льется кровь, гибнут люди. (1)

Где-то на Западном фронте германские бронированные клинья завершают окружение Минска и уже угрожают Смоленску и Москве. Где-то на Юго-Западном механизированный корпус генерал-лейтенанта Дмитрия Рябышева, выполняя задуманный Сталиным «ответный удар», уже вступил в неравный бой с танковой группой генерал-фельдмаршала Людвига фон Клейста. А на Южном фронте стоит тишина – объединенные румынские и немецкие армии под командованием генерала Антонеску военные действия все еще не начинают. Но, несмотря на это, Одесса, один из самых значимых стратегических объектов на Черном море, сегодня, 26 июня 1941-го, объявлена на военном положении.

В город пришла война.

Правда все еще трудно представит красавицу Одессу в военной шинели. Трудно представить, что этот обычно искрящийся весельем город в одночасье станет суровым. Трудно представить, что в летних прозрачных сумерках вдруг не зажгутся старинные фонари у Оперного театра, что в десять вечера захлопнутся двери Центрального гастронома на углу Дерибасовской и Преображенской, а еще через час прекратится показ кинофильма в кино Уточкина в Городском саду. Трудно представить, что еще до полуночи поспешат по домам завсегдатаи ресторана гостиницы «Лондонская» на Приморском бульваре – обычно они расходятся только на рассвете. Трудно представить, что с двенадцати ночи до четырех с половиной утра будет действовать комендантский час, а улицы города станут темными и безлюдными.

Но еще более трудно представить, что через три с половиной месяца Одесса станет «Городом Антонеску».

Мадригал

О-де-с-с-а… Само это слово, протяжно звучащее в устах одесситов, ласкает слух.

Одесса всегда была необыкновенным городом. Городом, который очаровывал, пленял, городом, который буквально влюблял в себя.

Прямые, зовущие в море улицы. Ансамбли зданий, каждое из которых – шедевр легендарных зодчих Фраполли, Боффо, Бернардацци…

О-де-с-с-а… Вслушайтесь в музыку этого слова.

Вряд ли во всем мире есть другой такой город, где люди способны шутить и смеяться даже тогда, когда на душе, что называется, «кошки скребут». Шутить и смеяться в первую очередь над собой. Шутить и смеяться и рассказывать анекдоты, смешные и грустные, чисто одесские анекдоты, которые в страшные сталинские времена могли стоить рассказчику, по меньшей мере, многих лет Гулага.

Вряд ли во всем мире есть еще одна такая «нация» - «одесситы», которые говорят на столь странном наречии - конгломерате множества языков. На странном наречии, щедро сдобренном особым одесским юмором и смягченном неповторимой чисто одесской интонацией.

Во все времена, даже самые трудные, «весело» было жить в Одессе!

Исаак Бабель: «Одесса – очень скверный город. Это всем известно: вместо «большая разница», там говорят - «две большие разницы» …Подумайте – город, в котором легко жить, в котором ясно жить…». (2)

Во все времена, даже самые трудные, ясно было жить в Одессе.

Мы, наверное, все-таки пристрастны к нашему родному городу, как когда-то «неумеренно пристрастен» к Одессе был Бабель.

Но вы, конечно, помните, как отвечал он на это обвинение:

«… и пристрастен я действительно и может быть намеренно, но parole d'honneur, в нем (в этом городе!) что-то есть».

Так что же есть в ней, в Одессе?

В чем колдовство этого города?

Откуда его странная магическая сила?

Притягивающая даже издалека, через моря и океаны?

Притягивающая даже после долгих лет разлуки?

Что это? Пьянящий аромат белой акации по весне? Согретые ласковым летним солнцем пески Аркадии? Волшебный свет огромной круглой луны над черным морем? А, может быть, это стук созревших светло-коричневых каштанов, падающих осенним днем на синие базальтовые плиты тротуара? Или же мокрые от первого дождя багряные листья платанов на дорожках Французского бульвара?

В чем колдовство? Почему так тоскует по Одессе поэтесса Вера Инбер, давно уже ставшая «ленинградкой»? Почему художник Петр Нилус, ставший «парижанином», «готов отдать все растения мира за одну акацию на Херсонской улице»? Почему, по признанию Леонида Утесова, много лет назад покинувшего город, одно лишь случайно услышанное слово «Одесса» заставляет трепетать его сердце?

Почему Ефим Лодыженский,

большую часть своей жизни проживший в Москве, с такой любовью воссоздает

образ этого города - города своего детства? Почему Одесса так ощутимо

присутствует в дневниковых записях Юрия Олеши, сделанных им далеко от

нее - в Петербурге, Москве, Ашхабаде:

«Каштаны… Каштаны… Каштаны… Забуду ли когда-нибудь это дерево, цветущее

розовыми свечами?.. Не птица ли это? Странная, расфуфырившая хвост,

усатая птица!».

Почему великий мастер

детектива француз Жорж Сименон, посетивший однажды Одессу, приезжает

снова, чтобы через 30 лет показать этот город сыну? Почему так

пронзительна боль Владимира Жаботинского, знавшего, что ему уже никогда

в этой жизни не видать родного города:

«Вероятно, уже никогда не видать мне Одессы.

Жаль, я ее люблю. К России был равнодушен всегда…Но Одесса – другое

дело: подъезжая к Раздельной, я уже начинал ликующе волноваться… Если бы

можно было, я бы хотел подъехать не через Раздельную, а на пароходе;

летом, конечно, и рано утром. Встал бы перед рассветом, когда еще не

потух маяк на Большом Фонтане; и один одинешенек на палубе смотрел бы на

берег…Помню ли еще здания, которые видны высоко на горе?..

Направо стройная линия дворцов вдоль бульвара – не помню видать ли их с

моря за кленами … но последний Воронцовский дворец с полукруглым

портиком над сплошно зеленью обрыва.

И лестница, шириной в широкую улицу, двести низеньких барских ступеней;

второй такой нет, кажется на свете.

И над лестницей каменный Дюк – протянул руку и тычет в приезжего

пальцем: меня звали дю-Плесси де-Ришелье – помни, сколько со всех концов

Европы сошлось народов, чтобы выстроить один Город…». (3)

Так, в чем же все-таки колдовство?

Почему даже премьер-министр

Франции – герцог Арман дю-Плесси де-Ришелье, бывший по редкой

случайности первым градоначальником Одессы, продолжал и в Париже в

зените славы тосковать по этому «волшебному городу», мечтал вернуться и

писал своим одесским друзьям:

« Ни время, ни бурные события не в силах были заставить меня забыть

Одессу. Сей волшебный город манит меня постоянно, и я не могу уже более

противиться этому. Да и зачем?».

Какая щемящая тоска…

Так не тоскуют по городу. Так тоскуют по любимому человеку.

Ах, так вот в чем заключается колдовство!

Вот откуда она, эта странная магическая сила!

Это любовь! Одесса с самого дня ее рождения была окутана любовью. Одесса – это плод любви.

Плод любви

Правда ли это, или красивая сказка, но Одесса – это плод любви.

Плод любви мужчины и женщины, двух замечательных и очень неординарных людей. Может быть «скоротечной», может «запретной», может быть чем-то «неправильной», но…

Но, кто дал право нам, смертным, судить Любовь?

Любови бывают разные: одна взовьется, шутихой, криком страсти прорежет ночное небо, осветит все вокруг и… погаснет. Другая - жестокая, как лесной пожар, сметающий все на своем пути, отгорев, оставит после себя лишь выжженные сердца и души. А есть и такая, что тлеет всю жизнь, как угли домашнего очага, согревая своим теплом обитателей этого счастливого дома.

Какая из них «правильная»? Какая «запретная»?

И плоды у этих любовей разные, и это не обязательно «чудо великое дети». Плодом любви может быть и божественная музыка, и талантливая книга. Плодом любви может быть … город.

Итак, факты, подернутые легким флером сказки.

1768 год. Российский Балтийский флот, изрядно потрепанный после тяжелого перехода вокруг Европы, бросил якорь в итальянском порту Ливорно. И пока на кораблях шел ремонт, командующий флотом, граф Алексей Орлов - родной брат Григория Орлова - фаворита российской императрицы Екатерины II - с приятностью проводил время в Неаполе, во дворце короля Фердинанда IV, который в угоду молодой жене - Марии-Каролине - превратил жизнь своего дворца в непрерывный праздник. Обеды, балы и пикники сменяли друг друга, путая дни и ночи.

Граф Алексей пришелся здесь, что называется, «ко двору». Он подружился с королем и свел знакомство с его придворными, среди которых блистали королевский министр иностранных дел дон Мигель де Рибас-и-Бухонс и его сын, 17-летний юноша, почти мальчик дон Хосе де Рибас.

Об этом мальчике у нас и пойдет речь.

Так как именно он, этот мальчик, когда придет время, станет основателем нашего города, нашей Одессы.

Дон Хосе де Рибас, испанец, родившийся под солнечным небом Неаполя, не только был необычайно хорош собой, но и прекрасно образован: он знал шесть европейских языков, был сведущ в математике, навигации и многих других науках, что по тем временам случалось не часто. Острый аналитический ум юноши удачно сочетался с каким-то редким умением очаровывать людей. Так он, видимо, очаровал и графа Орлова и, несмотря на разницу в возрасте - Орлову было в те дни уже 32 - стал его другом.

Эта встреча и эта дружба изменили судьбу и Орлова, и де-Рибаса.

В те дни уже шла русско-турецкая война, и граф Орлов, отправляясь в Эгейское море на битву с турецким флотом, взял с собою Хосе, переведя его из Самнитского пехотного полка, куда по традиции он был приписан, на русский флот.

Четыре года будет длиться эта война – де Рибас и Орлов проведут их вместе. Вместе будут участвовать в боях, вместе бражничать в минуты отдыха. Но, наконец, в июле 1774-го будет подписан Кючук-Кайнаджирский мир, и Балтийский флот, который отныне будет именоваться Черноморским, возвратится в Италию. Возвратятся в Неаполь и наши старые знакомые: граф Алексей Орлов и дон Хосе де Рибас.

Но почему граф Орлов, вместо того, чтобы отправиться в Россию и насладиться там причитающимися ему, герою Чесменского сражения, почестями, прибыл в Италию?

Напомним: Алексей – один из пяти братьев Орловых – участников заговора по захвату трона для будущей императрицы Екатерины II. Именно он, Алексей, человек необычайной силы, способный остановить на скаку шестерку лошадей, по приказу Екатерины убил ее мужа императора Петра III, да и впоследствии продолжал выполнять различные «деликатные» ее поручения. Вот и на этот раз ему дано весьма деликатное поручение.

В эти дни в Европе объявилась молодая женщина, некая княжна Тараканова, которая выдает себя за дочь покойной императрицы Елизаветы и выдвигает претензии на российский трон. Эта странная история очень тревожит Екатерину, тем более, что самозванка (или не самозванка?) пользуется поддержкой нескольких европейских королевских дворов.

Екатерина приказывает Орлову: изловить Тараканову.

И граф, конечно, выполнил этот приказ: влюбил в себя несчастную женщину, заманил ее на свой корабль, арестовал и доставил в Петербург, где она была заключена в Алексеевский равелин Петропавловской крепости и вскоре ушла из жизни - то ли заболев чахоткой, то ли захлебнувшись в водах Невы во время наводнения.

Принимал ли участие де Рибас в пленении княжны Таракановой?

Спорный вопрос. Многие историки, в том числе и Александр де Рибас (внучатный племянник Хосе), отвергают это предположение. И утверждают, что де Рибас, прибыв из Италии вместе с графом Орловым, доставил в Петербург не Тараканову, а внебрачного сына Екатерины – 10-летнего Алешу Бобринского, который воспитывался в Лозанне. (5)

Для нашей истории этот вопрос не так уж и важен. Да и вряд ли доставка в Россию царственного отрока могла быть поручена 24-летнему чужестранцу. Скорее всего, приказ доставить Бобринского получил его дядька - Алексей Орлов, а де Рибас, находившийся при графе, просто помогал ему.

Так, или иначе, но в конце 1775-го дон Хосе де Рибас вместе с графом Орловым прибыл в Петербург и был представлен императрице Екатерине. Да неужели это возможно?

Никому не известный чужестранец - «гишпанец», да еще, видимо, с примесью еврейской крови (говорят, что отец его и-Бухонс был мараном), представлен российской императрице? (6)

Оказывается, возможно. Если за дело берется такой прожженный аферист, как граф Алексей Орлов. Зная влюбчивость Екатерины, хитрый граф решил «подставить» ей де-Рибаса, насолив этим Потемкину - новому официальному фавориту императрицы.

Афера Орлова удалась! Как оказалось, это был удачный момент для знакомства будущих любовников. Екатерина уже оправилась от родов последней своей дочери Лизаветы Темкиной, отцом которой был Григорий Потемкин. Между тем отношения с ним самим у нее как-то разладились, и всесильного фаворита в те дни в Петербурге не было – он отправился на ревизию в Новгородскую губернию. Так что Екатерина, не привыкшая проводить свои ночи в одиночестве, была свободна для новой любви.

И тут… И тут перед ней предстал неотразимый «гишпанец»!

И Екатерина не смогла отвести от него глаз.

Современник Хосе де Рибаса, лорд Байрон, не случайно выбрал его прототипом героя своего бессмертного романа в стихах «Дон Жуан», имя которого стало нарицательным для всех любителей и любимцев женщин. Де Рибас, действительно, был неотразим. Женщины всех возрастов и всех сословий, не раздумывая, падали в его объятия. Байрон так описывает впечатление, которое он произвел на Екатерину (7):

«Екатерина всем понять дала,

Что в центре августейшего вниманья

Стал лейтенант прекрасный …».

А де Рибас? Какое впечатление императрица произвела на него?

«А он? Не знаю, полюбил ли он,

Но ощутил тревожную истому

И был, что называется, польщен…

Ее улыбка, плавность полноты

И царственная прихоть предпочтенья…

Ее живое, сочное цветенье –

Все это вместе, что и говорить,

Могло мальчишке голову вскружить…».

Ему, как сказано, 24. Она на 22 года старше – ей 46.

Но, что из этого? Она влюбилась.

И он, как многие другие, до и после него, не смог устоять.

А дальше произошло нечто невероятное: граф Алексей Орлов – главное действующее лицо всей этой истории, герой войны, доставивший в Петербург и княжну Тараканову, и Алешу Бобринского, стал вдруг ненужным свидетелем. Орлова отправили в отставку, и он отбыл в свое подмосковное имение, где будет до самой смерти, сетуя на непостоянство монаршей милости, разводить орловских рысаков.

А мальчишка «гишпанец» в одночасье стал чуть ли не самой важной персоной в Петербурге. Он получил чин майора российской гвардии, огромное жалование, право ношения военного мундира, и престижный пост воспитателя Алеши Бобринского в Шляхетском кадетском корпусе, где будет учиться отрок. А еще, и это, наверное, самое главное, Екатерина самолично вручила ему высшую награду Мальтийского ордена - восьмиконечный Большой Крест Святого Иоанна Иерусалимского, подаренный ей Великим Магистром.

И весь этот «дождь благодеяний» пролился на голову Иосифа Дерибаса, как теперь будут называть Хосе, в один запомнившейся ему на всю жизнь день (или ночь?) – 21 апреля 1776 года, когда во дворце был большой бал в честь дня рождения императрицы.

Правда сам Мальтийский крест (или право носить его?) он получит лишь через два с лишним года. Скорее всего – это был срок, определенный конституцией Папы Бенедикта XIV для «послушничества» перед посвящением в рыцари Мальтийского ордена. Значит ли это, что Дерибас был посвящен в рыцари?

Да, именно так. Дерибас, действительно, успешно прошел весь срок «послушничества». Доказал, как было положено, знатность своего рода, и, получив специальное разрешение Великого Магистра, в котором нуждался, как человек, имевший в своем роду (страшно подумать!) евреев, стал Рыцарем Справедливости Мальтийского ордена. И этот незаслуженно забытый историками факт сыграл непростую роль в его судьбе.

Основатель Одессы дон Хосе де Рибас.

На груди его сияет Мальтийский крест.

Итак – 21 апреля 1776 года …

Запомним эту дату! Через девять месяцев после этого счастливого дня (или ночи!) императрица Екатерина II родила еще одного ребенка – сына, которого нарекли Иосиф Сабир. Обратите внимание на фамилию «Сабир» – это «слово-перевертыш». При обратном прочтении оно звучит как «Рибас».

Дерибас никогда не отказывался от своего сына. Но то, что матерью мальчика является императрица, тщательно скрывалось.

Мы почерпнули эту интересную информацию из работ известного одесского краеведа Анатолия Горбатюка, а он, в свою очередь, пользовался случайно попавшей в его руки уникальной рукописью ныне покойного протоирея Берлинского Воскресенского кафедрального собора Сергея Положенского, кстати, видимо, одного из потомков Дерибаса. В этой рукописи приводится примечательный разговор, состоявшийся в 1790 году между Дерибасом и Потемкиным. Дерибас просит принять на военную службу своего 13-летнего сына Иосифа Сабира. Потемкин интересуется матерью отрока. И Дерибас, ничуть не смущаясь, отвечает: «Мать Иосифа императрица Екатерина!».

Говорят, что светлейшего князя чуть удар не хватил.

Не знал он этого что ли?

Положенский считает, что материнство Екатерины скрывали, поскольку опасались ревности жены Дерибаса - Анастасии.

Но, видимо это неверно. Камер-фрейлина императрицы Анастасия, 36-летняя старая дева, которую Екатерина выдала замуж за Дерибаса 27 мая 1776 года – всего через месяц после того памятного бала в честь дня рождения, просто не могла не знать о любви этих двух.

Об этой любви знали все! А уж Анастасия, которую современники характеризуют, как очень хитрую, много повидавшую на своем веку особу – кладезь всех дворцовых сплетен и слухов – несомненно, была в курсе. Но вряд ли имела право ревновать. Дерибас никогда не жил с ней под одной крышей, а после принятия им обета рыцарства их отношения и вовсе стали формальными. Ведь Рыцарь Справедливости Мальтийского ордена давал обет целомудрия и посему не только не мог быть женат, но и не имел права держать в своем доме женщину – родственницу или невольницу – моложе пятидесяти лет. Кстати сказать, на любовь вне брака и вне стен дома этот обет, к счастью, не распространялся.

Так, почему же все-таки материнство Екатерины скрывалось?

Осмелимся высказать предположение.

В июне 1775-го Екатерина, как сказано, родила дочь от Потемкина, а в феврале 1777- сына от Дерибаса. Двое детей за два года от двух разных мужчин, ни один из которых не являлся ее официальным мужем…

Неудобно! И перед собственным народом и перед всем просвещенным миром, к которому императрица, считавшая себя ученицей самого Вольтера, желала принадлежать. Тем более неудобно, что отец ее сына, чужестранец, на 22 года младше ее. Так что, ничего не поделаешь, Сабира пришлось скрыть.

А любовь? Любовь – это совсем другое дело. Любовь можно простить. Ведь простили же ей десятка два официальных фаворитов, и не счесть, сколько тайных?

Екатерина была великой во всем, и милость ее к людям, которых любила, не знала предела.

«Екатерина, следует сказать,

Хоть нравом и была непостоянна,

Любовников умела поднимать

Почти до императорского сана.

Избранник августейший, так сказать,

Был только по обряду невенчанный

И, наслаждаясь жизнью без забот,

О жале забывал, вкушая мед».

И Дерибаса она осыпает подарками - жалует ему имение в Полоцкой губернии и 800 душ крестьян, становиться крестной матерью двух его дочерей, дарит шпагу, украшенную брильянтами, присваивает чины и награждает орденами.

«Лукавые заморские послы

Осведомлялись – кто сей отрок новый,

Который пробирается в орлы,

(Намек на бывшего фаворита Григория Орлова!)

Которому уже почти готовы

И должности, и пышные хвалы,

И награждений дождь многорублевый,

И ордена, и ленты, и к тому ж

Дарения десятков тысяч душ.

Она была щедра, любовь такая

Всегда щедра!..».

Но … пришло время, и, как это часто бывало у Екатерины, страсть ее к неотразимому Дон Жуану погасла. Вместе с тем, хотя фавориты всякие разные – официальные и не официальные - сменяли один другого, дружеское расположение (или любовь?) ее к Дерибасу оставалась неизменной. По словам внучатного племянника нашего героя, даже в последние годы жизни императрицы Дерибас все еще принадлежал к числу ее самых близких друзей и, бывая в Петербурге, непременно присутствовал за ее столом на интимных обедах и ужинах.

Но еще до этого печального времени Екатерина сделала Дерибасу самый дорогой свой, действительно царский подарок: она подарила ему… город!

27 мая 1794 года.

В этот день вышел Высочайший указ императрицы, в котором предписывалось Гаджибею быть городом: «Уважая выгодное положение Гаджибея при Черном море и сопряженные с оным многия пользы, повеливаем мы нужным устроить тамо военную гавань купно с пристанью для купеческих судов…».

«Главным устроителем» города назначался генерал-майор Иосиф Дерибас и он же для этой цели получал из царской казны 26 тысяч рублей золотом.

27 мая 1794 года. Самый счастливый день жизни Дерибаса и самый печальный день…

Ведь именно в этот день, 18 лет назад - 27 мая 1776-го – всего через месяц после того памятного бала в честь дня рождения императрицы, 25-летний Хосе Де-Рибас, только что прибывший в Петербург, вынужден был жениться на вздорной женщине, с которой едва был знаком.(8)

Похоже, что ни Дерибас, ни Екатерина не забыли эту печальную дату. Похоже, что императрица подарила Дерибасу город именно в этот день, чтобы «замолить» свой тогдашний грех - вымолить прощение у отданного на заклание прекрасного юноши, который пошел на ненавистную ему женитьбу только ради нее, Екатерины, чтобы погасить слухи о ее «запретной» любви.

С тех пор прошло 18 лет. Он жил все эти годы так, как хотел.

Сражался и побеждал. Любил многих женщин. Не зря же именно его выбрал Байрон на роль Дон Жуана?

По-своему любил Екатерину, да и она по-своему любила его.

И вот теперь Высочайший указ превратил этот день, 27 мая, в самый счастливый день его жизни: Гаджибею быть городом!

Гаджибей…

В ночь на 14 сентября 1789 года Диребас с горсткой преданных ему запорожских казаков штурмом взял эту турецкую крепость.

Хиленькая, надо прямо сказать, была крепостица. Мрачные развалины замка на обрывистом морском берегу, несколько домиков, разбросанных по голой степи, кофейня грека Аспариди, где можно выпить чарку кипрского вина, и гарем турецкого коменданта крепости Ахмет-паши. Гарем, как видно, особенно пришелся по вкусу победителям (рыцарям и не рыцарям!) – ведь не случайно при археологических раскопках одесские краеведы нашли на месте, где был гарем, железную поясную пряжку от штанов солдата (или офицера?) доблестной российской армии.

Крепостица то хиленькая, но … расположение: у самого-самого синего Черного моря!

Значение Хаджибея для России можно сравнить только со значением Петербурга. Император всероссийский Петр I основал Петербург и открыл для России окно в Европу, а он, Дерибас, на месте Хаджибея построит город и даст ей выход на Черное море.

«Здесь будет город заложен…

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно;

Ногою твердой стать при море.

Сюда по новым им волнам

Все флаги в гости будут к нам…».

А.С. Пушкин «Медный всадник».

Именно так! Именно так! Ногою твердой стать при море.

Гордости Дерибаса нет предела.

Он верит, что новый город прославит его в веках, и только не знает, что

этот город, вкупе с подаренным ему императрицей Мальтийским крестом,

станут причиной его трагической ранней смерти.

22 августа 1794 года.

В этот знаменательный день с благословения Митрополита Екатеринославского и Таврического Гавриила генерал-майор Иосиф Дерибас, заложив медный «пятак» с вензелем императрицы Екатерины II под кирпичный фундамент дома князя Волконского - первого дома нового города, опорожнил бокал вина и тут же с размаху разбил его о камни - на счастье!

Так родился наш город, имя которому О-дес-с-а!

Говорят, что это ласковое женское имя выбрала сама матушка Екатерина в честь героя древнегреческих мифов хитроумного Одиссея, посетившего в своих долгих странствиях эти края.

И тогда же, в жарком августе 1794-го были заложены фундаменты малого и большого мола, набережной, таможни, карантина, госпиталя …

Из ничего создавался город! Но у судьбы свои жестокие законы, и она, поскупившись, отмерила Дерибасу для счастья созидания чуть больше двух лет.

В ноябре 1796-го умерла императрица Екатерина II.

Императором стал ее сын Павел.

Мать и сын… Величественная почти гениальная мать и щупленький инфантильный, а многие считают, что даже слабоумный, сын. Павел ненавидел мать, узурпировавшую, фактически его престол после убийства отца Петра III, в чем он тоже, и не без основания, подозревал Екатерину. И, теперь, дождавшись ее смерти и став, наконец, в 42 года российским императором, с каким-то дьявольским удовольствием разрушал все, что имело к ней какое-нибудь отношение, все, что она любила, все, что было ею создано. Так он сразу же обратил свой недобрый взор на Одессу и на Дерибаса.

Обделенный материнской любовью, изгнанный из Петербурга в Гатчину, Павел мучительно ревновал Екатерину к этому, своему ровеснику, годившемуся императрице в сыновья. В Дерибасе его бесило все, все то, что не было дано ему, Павлу, все то, что привлекало императрицу: и красивое лицо, и гордая осанка, и уверенность в себе, и, наверное, невероятный подарок Екатерины – сияющий восьмиконечный Мальтийский крест на груди.

Так что, вскоре, после вступления на престол, 26 декабря 1796 года, император упраздняет созданную императрицей Комиссию строения южных крепостей и одесского порта и снимает с поста главного устроителя нового города Дерибаса. А 10 января следующего 1797года по приказу императора Дерибас покидает Одессу и на подаренном в свое время матушкой Екатериной знаменитом ее дорожном возке, «украшенным црицыным гербом», едет в Петербург. Едет навстречу своей смерти!

Нет, нет, он, конечно, пока не знает об этом. Напротив - настроен по боевому. Ведь его имя дон Хосе де-Рибас!

Всю жизнь он преданно служил России. Он покоритель Измаила и многих других больших и малых вражеских крепостей. Кавалер российских орденов. Сама императрица Екатерина Великая пожаловала ему Большой крест Мальтийского ордена.

И еще, и еще, и еще. Павел, так его, пере так (Дерибас при всей его утонченности был непревзойденным мастером нецензурной солдатской лексики!), заплатит за все нанесенные ему обиды.

Подумаешь, император, так его, пере так!

Если возможно было убрать с дороги императора Петра III, то почему бы не сделать это с его слабоумным сыном? По прибытии в Петербург, Дерибас начинает смертельную игру – заговор, и назовем уже вещи своими именами, заговор по убийству императора Павла I. К осуществлению своего плана он привлекает нескольких абсолютно надежных и преданных людей – близких друзей. В первую очередь генерал-майора Никиту Петровича Панина, родного племянника незабвенного графа Никиты Ивановича Панина, бывшего в течение многих лет наставником цесаревича Павла, и, кстати, одним из участников убийства Петра III, а также генерала от кавалерии хитрейшего графа фон дер Палена – военного губернатора Петербурга. Оба они без колебаний выразили желание участвовать в убийстве императора.

Все шло отлично, и вдруг …

И вдруг, неожиданно, без всякой видимой причины отношение Павла к Дерибасу меняется. Бывшему любовнику императрицы возвращены все регалии, присвоены новые титулы и даже, как будто бы взамен на отобранную Одессу, поручено строительство укреплений Кронштадта.

В то же время изменилось отношение императора и к Одессе. В январе 1800-го Павел возвратил городу все дарованные Екатериной, а затем отобранные им льготы и выделил из казны еще 250 тысяч рублей золотом. Любопытно, что эта сумма почти в десять раз больше той, дарованной в свое время Екатериной - значит, несчастный Павел, даже став императором, все еще продолжает «состязаться» со своей покойной великой матерью.

Но почему же, все-таки император изменил свое отношение к Одессе? Более 200 лет одесситы рассказывают байку о том, как им удалось «растопить железное сердце императора» с помощью необычного подарка: в Петербург к царскому столу был отправлен ящик импортных «апельсиновых фруктов».

Ну, не смешно ли это?

Что бы там ни говорили, но император Павел I был достаточно образованным человеком. Он владел многими иностранными языками, прекрасно говорил на немецком, и французском, выезжал за границу. Однажды, под именем графа Северного, он более двух лет провел в Европе. Посетил Францию и Германию, Австрию, Швейцарию, Швецию. Польшу, проехал всю Италию. В Париже вместе с супругой обедал за столом короля Людовика XVI, а в Венеции в его честь был устроен карнавал на площади Сан-Марко.

Так неужели за все это время во дворцах королей и дожей ни разу не пробовал он апельсин? Ну, хорошо, допустим.

А как же тогда все эти иностранные послы, аккредитованные в Петербурге? Как же все эти гонцы, мчавшиеся со всех концов Европы? Неужели ни один из них никогда не привозил в холодную Россию «к царскому столу» экзотические плоды цитрусов? Ведь привезти апельсины из Италии было значительно быстрее и легче, чем из Одессы - две тысячи километров, по бездорожью.

Нет, нет красивая «оранжевая» байка, к сожалению, не выдерживает проверки логикой. Неожиданная милость императора имеет иные серьезные и глубокие причины.

Вернемся на тридцать лет назад, в 1760 год.

Цесаревичу Павлу исполнилось 6 лет. Вместо мамок и бабок, к нему приставлен воспитатель - блестящий российский дипломат граф Никита Иванович Панин. Человек исключительно умный и образованный, большой знаток литературы, истории, философии, Панин был, как и многие просвещенные люди того времени, масоном. И так уж случилось, что цесаревич с самого раннего возраста жил в атмосфере мистики, легенд о Святой земле, древнем граде Иерусалиме, Крестовых походах и благородных рыцарях – духовной предтече масонов.

Один из младших воспитателей Павла однажды сделал в своем дневнике такую запись: «Читал Его Высочеству историю ордена Мальтийских кавалеров. Изволили потом забавляться… представляя себя кавалерами Мальтийскими…».

Цесаревичу было в те дни уже 11 лет и, играя «в рыцарей», он даже прилаживал себе на грудь сделанный из бумаги восьмиконечный Мальтийский Крест. А книга, о которой шла речь - это «История ордена Святого Иоанна Иерусалимского», изданная в 1724 году аббатом Верто.

С течением времени детское увлечение Павла не прошло, как это часто бывает, а только усилилось. Он окружал себя атрибутами Мальтийского ордена и даже приказал построить в парке Гатчинского дворца на Длинном острове некое подобие храма – круглую беседку, названную им «Темпл» и содержащую набор странных архитектурных элементов, понятный только посвященным. И можно представить себе, как бесил его Мальтийский Крест, подаренный Екатериной, не ему, мечтавшему об этом кресте с детства, а Дерибасу.

Однако, в те дни, когда униженный императором Дерибас прибыл в Петербург и занялся организацией заговора, сам император уже не думал ни о старых обидах на мать, ни о мести ее любовнику. Он был близок, как никогда, к осуществлению своей детской мечты: он сам был недавно посвящен в рыцари, и со дня на день должен был стать протектором Мальтийского ордена.

Это знаковое событие произошло 29 ноября 1797 года, когда в Петербург прибыл, собственной персоной, чрезвычайный посол ордена граф Джудио де Лита. Парадный экипаж посла, окруженный гвардейцами, торжественно проследовал по запруженным народом улицам столицы в Зимний дворец. В тронном зале дворца на золоченном троне Екатерины восседал император Павел I, с древней российской короной на голове. У ног его стояли придворные и высшее православное духовенство во главе с митрополитом Гавриилом. Граф де Литта вошел в зал в сопровождении трех уважаемых кавалеров ордена. Они несли на парчовых подушках часть десницы Святого Иоанна, Большой Мальтийский Крест на золотой цепи и рыцарскую кольчугу. Сделав три глубоких поклона, граф произнес приветственную речь на французском и передал императору просьбу Главного капитула стать покровителем ордена. Павел поблагодарил посла за оказанную ему честь и … взяв дрожащими руками с парчовой подушки цепь с Мальтийским Крестом, надел ее на себя.

Свершилось! Теперь у него на груди будет вечно сиять вожделенный восьмиконечный Мальтийский Крест.

Российский император Павел I

с Мальтийским Крестом на груди

Павел с радостью включился в необычайно притягательную для него игру Мальтийских рыцарей и часто участвовал в их средневековых ритуалах в бывшем дворце графа Воронцова на Садовой. А в ноябре 1798-го, после того, как по пути в Египет Наполеон высадился на Мальте и выгнал рыцарей с острова, Главный капитул нашел прибежище в России, и российский император был провозглашен 70-м Великим Магистром ордена.

Теперь Павел часто встречался с Рыцарем Справедливости Дерибасом. Теперь он видел в Дерибасе не чужестранца - любовника своей матери, не юношу, отнимавшего у него когда-то материнскую любовь, но благородного рыцаря Мальтийского ордена, овеянного славой боев с неверными. Он мог часами слушать его рассказы о морских сражениях, об осаде вражеских крепостей, о блистательных победах и непереносимых поражениях, о жизни и смерти. Он осыпал своего нового друга милостями и, в конце концов, 8 мая 1799-го, пожаловал ему чин полного адмирала.

А как же заговор? Как же подготовка к убийству?

Подготовка к убийству продвигалась медленно, или, можно сказать, совсем не продвигалась. И, самое удивительное, что именно Дерибас делал все возможное, чтобы запущенная им самим адская машина убийства застопорилась.

А, впрочем, что же здесь удивительного?

Ведь Дерибас был Рыцарем Справедливости, одним из главных обетов которого, кроме «безбрачия» и «бедности», был обет «послушания и подчинения».

Мог ли Дерибас нарушить этот обет?

Мог ли он поднять руку на Великого Магистра?

Нет, и еще раз, нет! Убийство императора нужно было предотвратить. Великого Магистра нужно было спасти!

И это должен был сделать он - Рыцарь Справедливости…

Вот почему Дерибас делал все возможное, чтобы адская машина убийства застопорилась. Но это никак не устраивало заговорщиков, особенно молодых амбициозных генералов Панина и Палена. Дело осложнялось тем, что в заговоре был замешен английский посол сэр Уайтворт: в Лондоне не только знали о готовящемся убийстве, но и способствовали ему, снабжая заговорщиков золотом. И это еще не все: в убийстве императора, как оказалось, были заинтересованы масоны, давние друзья, возлагавшие на Павла большие надежды и разочарованные в своих ожиданиях.

Убийство императора давно бы произошло, если бы …

Если бы заговорщикам не мешал Дерибас.

Между тем, император, как видно, узнал о заговоре. Но, будучи уверен, что все его нити в руках Рыцаря Справедливости, не опасался и даже позволял себе шутить. Известно, что 2 ноября 1800 года Павел, забавляясь, поинтересовался у Палена на утреннем докладе, известно ли ему, губернатору Петербурга, о существовании «заговора». Пален побелел, но, не утратив самообладания, отшутился. Однако дело явно шло к развязке – заговорщики были преданы, и преданы, скорее всего, Дерибасом

К тому же, 12 ноября 1800 года Дерибас назначен был личным докладчиком императора по делам Адмиралтейства и мог входить к нему кабинет любое время. Так что судьба Дерибаса была решена.

30 ноября 1800 года Дерибас внезапно … заболел.

Вроде, ничего серьезного, так легкое недомогание, но…

Но, через два дня, 2 декабря 1800 года в пятом часу утра этот 49-летний, полный сил человек скончался.

Сегодня можно с уверенностью сказать - Дерибаса убили.

Скорее всего, отравили: присланный Паленым его личный лекарь потчевал Дерибаса всякими микстурами, а сам граф двое суток не отходил от постели «больного друга».

Итак, смертельная игра, затеянная Дерибасом, закончилась для него самого смертью.

Одесса становится Одессой

Дерибаса не стало. Одесса осиротела.

И кто знает, как сложилась бы судьба нашего города, и наша собственная судьба, если бы 9 марта 1803 года в Одессу неожиданно не прибыл … градоначальник. Вот тебе раз!

Но давайте уж все по порядку…

Дерибаса не стало. И теперь ничто не мешало заговорщикам осуществить то, чудовищное, что было задумано когда-то оскорбленным Рыцарем Справедливости, и им же впоследствии с риском для собственной жизни, приостановлено.

Около трех месяцев ушло на подготовку, и в темную ночь, с 11 на 12 марта 1801 года, российский император Павел I был убит.

Часы пробили двенадцать, и с их последним ударом несколько самых близких Павлу людей вошли в его спальню в Михайловском замке и просто забили императора насмерть. По одной из версий, последний смертельный удар был нанесен ему тяжелой золотой табакеркой в висок, по другой - его придушили подушкой.

Весть о кончине Павла принес его сыну и наследнику цесаревичу Александру под утро Никита Петрович Панин. В этот ранний час 23-летний наследник, знавший (или не знавший!) о готовящемся убийстве, почему-то не спал, и даже не готовился ко сну – сидел в одиночестве в своем кабинете и горько плакал. Панин не ожидал, видимо, увидеть такую картину, и позволил себе повысить голос на наследника: «Извольте править!»,- выкрикнул он фальцетом.

Александр вытер слезы и стал «править». И правил в течение следующих 25 лет совсем неплохо. Воспитанный своей великой бабкой Александр I возобновил многие ее начинания, и в частности, принял решение ускорить строительство Одессы. С этой благой целью он назначил градоначальника - своего давнего знакомца, французского эмигранта, графа де Ришелье. (9)

Что так? Неужели перевились все российские сановники (сегодня сказали бы «функционеры»), алчущие высоких назначений?

Нет, конечно. Но Одесса – две тысячи километров от Петербурга, глухомань, бескультурье, ни балов, ни «маскератов», да и жалование не ахти…

Кому захочется? Желающих не было…

А Ришелье? Ну, это сегодня он выглядит таким блистательным и хрестоматийным – еще бы глава величайшего государства Европы – премьер-министр правительства короля Людовика XVIII!

А тогда, в 1803-м? Безвестный камергер погибшего на эшафоте Людовика XVI, бежавший из истекающей кровью Франции.

Да, конечно, аристократ, из очень древнего и знатного рода, потомок легендарного кардинала де Ришелье. Да, конечно, владелец огромного родового поместья и, наверное, очень богатый человек. Но все это там - во Франции.

А здесь, в России? Ни родственников, ни друзей, ни крыши над головой – гол, как сокол. Хорошо еще, что молодой император Александр I, товарищ по службе в Кирасирском лейб-гвардии полку в Гатчине, предложил ему пост градоначальника.

Он, конечно, слышал об этом городе-порте на Черном море.

И с основателем его, покойным адмиралом Дерибасом, был знаком - служил под его началом в 1790-м под Измаилом. Так что, возможность стать градоначальником Одессы, в каком-то смысле, наследником Дерибаса. таила в себе некоторую привлекательность. И Ришелье поехал в Одессу.

Нет, конечно, не так, как когда-то путешествовал Дерибас – в удобном спальном возке императрицы Екатерины, на собственных отличных лошадях, с огромным багажом, многочисленными слугами и преданными адъютантами. У Ришелье в те дни не было ни собственного экипажа, ни слуг, ни адъютантов. Он поехал один, с одним потрепанным чемоданчиком, на почтовых.

Итак, 9 марта 1803 года, после долгого изнурительного пути, первый градоначальник города – Арман Эммануэль де Виньеро дю Плесси, граф де Шиньон, герцог де Ришелье - прибыл в Одессу.

Непокорная каштановая шевелюра, черные, немного печальные глаза, благородный овал смуглого лица, нос с горбинкой, своенравный изгиб губ – он был красив, этот высокий 37-летний француз, в удивительно чистом русском языке которого так неожиданно звучало грассирующее «эр-р».

Герцог де Ришелье

В тот мартовский день, когда почтовая карета привезла Ришелье в Одессу и остановилась на покрытом толстым слоем грязи пустыре, считавшемся центральной площадью города, картина, представшая его глазам, поразила герцога. Круто сбегающий к морю голый скалистый обрыв, несколько сот жалких жилых строений и сооруженная наспех «от монарших щедрот» маленькая деревянная церквушка Николая Мирликийского … а дальше, на север, до самого горизонта – бескрайняя степь. Нет, не такой Ришелье представлял себе Одессу. Не такой она виделась ему в мечтах, в полудреме изнурительного пути под скрип колес раздолбанной почтовой кареты. Герцог был потрясен. Куда занесла его судьба?

И тут, наверное, произошло чудо!

В ту самую первую минуту, когда Ришелье, распахнув дверцу кареты, спрыгнул в жидкую грязь пустыря, это гиблое, на первый взгляд, место, покорило герцога. В ту самую первую минуту, когда глазам его явилась необозримая бирюзовая даль моря, а обласканного весенним солнцем лица коснулся ветер, напоенный ароматом степных трав, Ришелье полюбил это гиблое место. И, кажется, что именно в ту, самую первую, минуту он принял решение сделать это гиблое место «жемчужиной».

Итак, 9 марта 1803 года герцог де Ришелье прибыл в Одессу.

Пришлось начинать все с нуля, и, прежде всего, позаботиться о крыше над головой. Дюк, как фамильярно стали звать его одесситы (да и мы с детства привыкли так его называть), с большим трудом нашел себе хиленький одноэтажный домишко, который станет «дворцом градоначальника».

Во «дворце», несмотря на малые его размеры, Ришелье жил не один. Здесь в пяти тесных комнатах разместились (не очень, правда, понятно, как?) несколько прибывших вскоре в Одессу иностранных послов, три адъютанта и выживший из ума глухой старик аббат Лабдан - воспитатель герцога, которого, Ришелье любил, как отца.

Женщин не было в этом странном доме, точно так же, как не было их некогда в доме Дерибаса. Жена Ришелье, уродливая горбунья Розалина-Сабина де Рошешуар, с которой когда-то в 16 неполных лет он был обвенчан, жила в Париже, а связей с другими дамами (света и полусвета) у него, видимо, не было.

Почему? История об этом деликатно умалчивает.

Промолчим и мы.

Все свое время Дюк отдавал городу, его жителям и многочисленным гостям – купцам и вояжерам, которые со всех концов стали стекаться в Одессу, когда слава об этом городе и его необыкновенном градоначальнике облетела Европу.

Дюк был действительно необыкновенным человеком. День его был расписан до мелочей - по утрам он принимал посетителей, объезжал город и порт, заглядывал в острог, заходил в мелочные лавки, останавливал на улице прохожих и расспрашивал их о житье-бытье, а по вечерам сиживал в «кофейном заведении» и посещал вечеринки в частных домах. Иногда он и сам «давал балы и маскераты». В этом ему помогал неистощимый на выдумки один из его адъютантов, брат горбуньи-жены – граф Луи де Рошешуар.

Но, самым главным делом его было, конечно, строительство города и порта. И вот уже по плану, начертанному мастерской рукой соратника Дерибаса военного инженера полковника Франца де Волана, проложены первые прямые широкие, открытые всем ветрам улицы – Дворянская и Гимназическая, та, которая будет названа Дерибасовской, и станет, по меткому выражению Жаботинского, «королевой всех улиц мира». И вот уже Тираспольская застроена зерновыми складами и хлебными магазинами, на Ремесленной поселились приглашенные из Германии немцы-ремесленники, а в окрестностях города, на землях, купленных Дюком у графа Потоцкого, основаны первые поселения немцев-колонистов – Гросс и Кляйн Либенталь.

И вот уже на месте того самого пустыря, на котором когда-то остановилась привезшая Дюка в Одессу почтовая карета, красуется Соборная площадь – «Соборка» нашего детства. А вместо маленькой деревянной церквушки Николая Мирликийского, радует глаз красавец Преображенский собор. Насажены сады, устроена набережная (которая станет сначала Николаевским, а затем и нашим Приморским бульваром), построена гостиница, больница, коммерческая гимназия, «биржевая зала», благородный институт (который станет сначала Ришельевским лицеем, а впоследствии - Новороссийским университетом).

И вот уже более 500 иностранных судов ежегодно бросают якоря в новом одесском порту. Они привозят в город невиданные заморские ткани, диковинные фрукты – апельсины, бананы, привозят кофе, табак, халву и рахат-лукум. И уходят нагруженные пшеницей, кожей и костью, мясом и рыбой, шерстью и солью.

А в 1808-м из Парижа, Неаполя, Афин и Стамбула в Одессу прибыли иностранные послы. Как видно, те самые, которых Ришелье по доброте приютил в своем «роскошном дворце». А в 1809-м, в те дни, когда в городе еще не было ни приличных мостовых, ни фонарей, ни водопровода, Дюк выстроил для своих одесситов …театр. И не просто театр, а настоящий храм искусств – по проекту знаменитого петербургского архитектора – швейцарца Жана Тома де Томона. Певцов для этого храма, так же, как саженцы белой акации, Дюк выписал из Италии.

С тех пор по весне весь город наш напоен ароматом белой акации, придающим особую прелесть звукам моцартовского «Дон Жуана», льющимися вечерами из оперного театра, как память об «устроителе города» байроновском Дон Жуане – Хосе де Рибасе.

И под эти волшебные звуки Одесса становится Одессой.

Той Одессой, в которой когда-нибудь родимся и мы. Той Одессой, которую мы любили и которую не в силах забыть.

Прошло одиннадцать лет.

И 27 сентября 1814 года Дюк покинул Одессу. По легенде более десяти тысяч одесситов «со слезами и воплями» провожали его экипаж до заставы.

Одесситы любили Дюка. И было за что. Стоит только вспомнить, как в 1812-м он спасал жителей города от внезапно начавшейся чумы. Рискуя жизнью, он, вместе с выжившим из ума стариком аббатом Лабданом, появлялся в самых опасных местах, ухаживал за больными, помогал хоронить умерших, сжигал зараженные чумой дома. Вот как рассказывает об этом книга «Настоящее и прошлое Одессы», выпущенная к столетию города в 1894 году: «Герцог бывал всюду и везде. Страх был чужд ему. Он причастился и исповедался. Для него существовал теперь один только долг, и он исполнял его без колебаний… Ежедневно, ежечасно он клал душу «за други своя»…». (10)

Дюк де Ришелье покинул Одессу и … остался в ней навсегда.

Остался в легендах, остался в душах людей.

На Приморском бульваре, у начала Бульварной лестницы, стоит бронзовый памятник Дюку, воздвигнутый на деньги, собранные одесситами. Лицо первого градоначальника обращено к морю, к гавани, в которую со всего света заходят корабли.

Памятник Дюку де Ришелье

Здесь, у Дюка, по утрам гуляют молодые матери с колясками, а по вечерам собирается молодежь.

Одесситы не забывают Дюка. И немалую роль играет в этом память о его благородстве, его толерантности к одесситам – людям особой «нации» - конгломерату различных национальностей и различных вероисповеданий. Сам Ришелье был набожным католиком, но никому не мешал жить по своей вере и по своим обычаям – ни православным, ни мусульманам, ни иудеям…

Одесса и евреи

Евреи появились в Одессе в те давние времена, когда наш город еще был маленькой турецкой крепостью, которая называлась Гаджибей. Об этом свидетельствует почти стертая надпись на одном из камней кладбища, затерянного на диком обрыве Хаджибеевского лимана:

«Здесь спрятана (погребена) женщина набожная, г-жа Двося, дочь (слово стерто) рабби Абрама (слово стерто, вероятно, «скончалась») первого числа (слово стерто, вероятно, «месяца») Адар 5530 года (от сотворения мира, то есть где-то в марте 1770 года)».

И далее, на древнем языке иврит:

«Да будет душа ее присоединена к сонму вечно живущих».

По ревизии 1795 года в Одессе было уже «150 евреев мужска и 96 женско пола», и тогда же здесь была основана первая синагога.

Евреям было хорошо в Одессе – здесь им, в отличие от многих мест на земле, даже были рады. Вначале «устроитель города» Дерибас, видимо, не забывая о своих еврейских корнях, делал все возможное для того, чтобы привлечь еврейских купцов в город. Затем Ришелье. А в дальнейшем и его приемники. (11)

К средине XIX века в Одессе была уже многочисленная и богатая еврейская община. Из 400 тысяч жителей нового города около 125 тысяч составляли евреи, и они продолжали стекаться сюда из еврейских местечек Прибалтики, Украины, Молдавии.

Удивительно, но это соотношение еврейских и не еврейских жителей города (около 30% всего населения!) сохранится на многие годы – до Второй Мировой войны.

Молодая еврейская община Одессы существенно отличалась от старых общин традиционных еврейских центров, тех самых, откуда, собственно, и прибывали евреи. Это касалось и внешнего вида, и языка, и образа жизни, и, может быть, самого главного, соблюдения религиозных обрядов. Многонациональный характер города, интенсивность его светской жизни с явно выраженной торговой спецификой города-порта, несомненно оказывал влияние на новоприбывших, стремящихся преуспеть в новом для них мире.

На этом фоне роль религии в их жизни ослабевала. И, несмотря на то, что в 1841 году в дополнение к существовавшей в городе синагоге, богатые евреи построили еще одну - великолепную Бродскую, молиться туда ходили в основном по праздникам. Известен даже случай, когда в один из темных осенних вечеров несколько горячих одесских парней побили городского раввина Берниша бен Исраэля Ушера - за то, что он, по их мнению, требовал слишком строго соблюдения религиозных обрядов. (12)

Вместо традиционной черной одежды, одесские евреи носили одежду европейского покроя, брили бороды и общались между собой чаще на русском языке, чем на «идиш». Древнего языка «иврит» они почти не знали, и даже проповеди в Бродской синагоге читались на немецком или русском, а служба, вопреки традициям, сопровождалась органной музыкой.

Одесские евреи, как, впрочем, и все одесситы были вообще, большими любителями музыки. Они учили музыке своих детей и часто посещали оперный театр, где, вопреки религиозному запрету, слушали пение женщин, и, выражая громкими выкриками свое восхищение, мешали и певцам и публике.

И нечего удивляться, что религиозные евреи из традиционных еврейских центров, приезжавшие «по торговым делам» Одессу, поражались существовавшему там «разврату» и говорили, что «на сорок верст вокруг Одессы полыхает геенна огненная».

За несколько лет до того, как

переселиться в Одессу и, естественно, полюбить этот город, Менднле

Мойхер-Сфорим писал:

«Ничего не скажешь, Одесса, конечно, город

красивый. Жаль только, что людей здесь нет! Посуди сам, можно ли здешних жителей назвать людьми?.. Ты

взгляни только, как на бульваре мужчины ходят с бабенками под руку! Ведь

это же срам!

Евреи бреют бороду, женщины не носят париков…Нет, если говорят, что на сорок верст вокруг Одессы полыхает геенна огненная, значит так оно и есть…».

Но одесские евреи мало внимания обращали на эти старомодные, с их точки зрения, обвинения. Они наслаждались не только музыкой, они вообще наслаждались жизнью. Летними вечерами они дефилировали по Дерибасовской и Николаевскому бульвару, много времени проводили в кафе и кондитерских за приятной беседой, покуривая, несмотря на субботу, и, в зависимости от сезона, то прихлебывая ароматный турецкий кофе, то тая вместе с божественным одесским мороженым, на котором Антоша Чехонте когда-то «проел половину своего состояния». И сидящий за мраморным столиком кафе Фанкони известный в Одессе врач Иосиф Тырмос, чистокровный еврей, внешне ничем не отличался от сидящего за тем же столиком его лучшего друга – авиатора Василия Хиони, чистокровного грека.

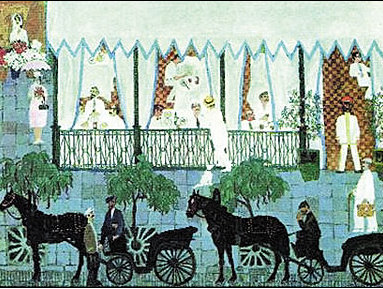

Кафе

Фанкони

(Ефим Ладыженский.

Одесса, начало ХХ века)

И в этом было еще одно важное отличие еврейской общины Одессы: она была неразрывно связана с нееврейским обществом города - в первую очередь, конечно, экономически, но что еще более существенно, социально. Евреи Одессы никогда не жили, как это было обычно в те времена, в обособленных районах, так называемых, гетто. Они были рассеяны по всему городу, и их ближайшими соседями часто бывали люди другой веры. Евреи встречались с не евреями и в домашней обстановке, и в общественных местах – в кафе, на бульваре, в театре и на базарах. Они танцевали вместе на очень любимых ими балах и «маскератах» и даже заводили межнациональные любовные интрижки.

Еврейская больница на Молдаванке принимала на лечение бесплатно всех жителей города без различия национальности. Еврейский сиротский дом на Базарной давал пристанище всем несчастным детям. А еврейская благотворительная столовая на той же Базарной отпускала обеды по символической цене в пять копеек всем голодным.

Казалось, что в этом благословенном городе, где витал еще благородный дух Дерибаса и Ришелье, в городе, где, вроде бы, так прекрасно уживались люди всех национальностей и вероисповеданий, нет, и не может быть ненависти к евреям.

Но так только казалось. И именно в Одессе в 1821 году разразился первый в России еврейский погром. И не важно, что послужило его причиной - слухи об участии евреев в убийстве греческого патриарха Григория V в Константинополе, или конкуренция между еврейскими и греческими лавочниками в Одессе. Важно то, что в этом грязном деле, кроме прибывших из Константинополя моряков, участвовали и коренные одесситы – «добрые соседи» евреев. Те самые люди, которые многие годы жили бок о бок с евреями в знаменитых одесских двориках. Те самые люди, которых бесплатно лечили еврейские врачи в Еврейской больнице. Те самые люди, которые получали бесплатные обеды в столовой на Базарной.

Погром 1821-го стал предвестником многих еврейских погромов, погрома 1859-го, 1871-го. 1881-го и, наконец, предвестником массовых убийств 1941-го, совершенных в те дни, когда наша Одесса стала «Городом Антонеску» - уже в другом столетии, другими варварами, но с помощью тех же «добрых соседей».

Да, в Одессе, бывшей, или, скорее, казавшейся надежной пристанью для евреев, не раз и не два бывали погромы. И, вместе с тем, в XIX-м и даже частично в XX-м веке евреи продолжали стремиться в этот благословенный город, в эту «геенну огненную».

Так в середине XIX-го ветер истории занес в Одессу прадедов авторов этой книги. И нелегкая судьба четырех поколений этих двух еврейских семей, как две капли соленой морской воды, каждая из которых - микрокосм, повторяющий суть бурных вод мирового океана – повторила нелегкую судьбу евреев Одессы.

Столетняя история этих двух еврейских семей – это страничка истории евреев Одессы.

На Молдаванке музыка играет …

После поражения России в Крымской войне Бессарабия, бывшая ранее частью Российской империи, в соответствии с Парижским трактатом от 18 марта 1856-го, отошла к подвластным Османской империи Румынским княжествам.(13)

И началось. Каких только бед, каких напастей не пришлось пережить живущим в этих краях евреям: и особым налогом их облагали, и недвижимое имущество не разрешали приобретать. Травля, погромы, депортации – жизнь стала невыносимой.

В то же время в России, после восшествия на престол императора Александра II, казалось, повеяли новые ветры. Реформы просвещенного императора, касавшиеся многих сфер российской действительности – политики, экономики, армии – не обошли стороной и евреев. В августе 1856-го был отменен драконовский закон о кантонистах, все менее жесткой становилась «черта оседлости», евреи получили право приобретения собственности и допуск к ранее закрытым для них областям экономической и культурной жизни государства. Слухи о «сладкой жизни» евреев России достигли Бессарабии, и местные евреи стали собираться в дорогу. Не в первый раз за свою тысячелетнюю историю они покидали насиженные места и отправлялись за тридевять земель искать «свое еврейское счастье».

Так было и на этот раз. Продав за бесценок какое-никакое свое имущество, евреи погрузили узлы на запряженные маленькими мохнатыми лошаденками каруцы, посадили на них детишек, привязали коров и отправились в Одессу, где, как они искренне верили, их ждет спокойная и сытая жизнь.

Несколько суток и более ста километров опасного пути по глубокой грязи изрытого рытвинами старого Бессарабского тракта, и вот, наконец, они подъезжают к Одессе.

Но тут неожиданность: застава для них закрыта.

Нет, конечно, городские власти как будто бы были рады переселенцам – новому городу не хватало рабочих рук. Но огромный поток бессарабских евреев испугал одесситов.

Ну, подумайте сами! На элегантных улицах Одессы, на ее площадях и обсаженных белой акацией бульварах, где по проектам Францисско Боффо уже возведена Биржа, и Воронцовский дворец, где гордо красуется памятник Дюку де Ришелье, Преображенский собор, и Оперный театр, где по вечерам дефилирует нарядная публика, - встали облепленные грязью бессарабские каруцы?

Трещат разложенные на синих базальтовых плитах костры, ржут лошади, мычат коровы, плачут давно не мытые дети. Шум, гам, запах кипящего в котлах варева, запах навоза.

Нет, и еще раз нет! Этого нельзя было допустить.

Бессарабских евреев не пустили в город. Уставшие от изнурительного пути переселенцы расположились за городской чертой, у заставы. Сначала временно, а затем и насовсем.(14)

Территория эта была, на самом деле, вполне пригодна для жизни.

Она представляла собой огромную, богатую родниковой водой низину – пологий участок длиннющего оврага, так называемую Водяную балку. С годами эту балку стали называть Молдаванка.

Молдаванка почти с первого дня ее возникновения стала каким-то цельным самобытным миром. Красочный многонациональный конгломерат ее жителей, их легкий нрав, веротерпимость, добросердечность и не всегда законные занятия, придавали ей особую прелесть, какой-то особый аромат.

Молдаванка, пожалуй, была больше Одессой, чем сама Одесса.

Одесские аристократы – всякие разные снобы с Дерибасовской и Дворянской - смотрели на Молдаванку свысока, и в то же время, гордились ею. И если Одесса прославила Молдаванку, то Молдаванка еще в большей степени прославила Одессу.

«Одесские рассказы» Бабеля, воспевшие экзотику Молдаванки, переведены на многие иностранные языки и вот уже около ста лет их читают во всем мире.

Но почему, спросите вы, мы уделили так много времени рассказу о Молдаванке?

А вот почему – одним из первых бессарабских переселенцев, прибывших в средине XIX века в Одессу, и поселившихся на Молдаванке был Мордехай Бошняк – прадед мальчика Янкале.

Мордехай поселился на Молдаванке. И не где-нибудь, а у самой городской черты - на Прохоровской. И дом построил он для своей семьи по проекту самого Францисско Боффо. Да, да, того самого, по проектам которого был выстроен весь центр Одессы.

Дом Мордехая Бошняка.

Прохоровская № 11, Одесса, 2006

Сегодня дом Мордехая выглядит не очень презентабельно. Но по тем временам это было прекрасное сооружение с приподнятым аттиком, украшенными классическими карнизами окнами, массивными деревянными воротами, - мало чем отличавшееся от «роскошного дворца» Дюка де Решилье.

Старая адресная книга «Вся

Одесса» сохранила имена давно ушедших в мир иной домовладельцев

Молдаванки, и среди них Мордехай:

«Бошняк Морд. [Мордехай] Мовш. [Мовшевич]

Прохоровская 11; дмвл. [домовладелец]».

Страничка из адресной книги.

Одесса, 1913

Мордехай был, как видно, состоятельным человеком – вскоре после приезда он открыл магазин флотской одежды, но не Молдаванке, как можно было предположить, а на Военном спуске.

Уже замощенный привезенной из Италии брусчаткой, Военный спуск был в те годы главной транспортной артерией города, соединявшей его центральный рынок Привоз с Практической гаванью порта. Здесь, в этом новом одесском порту, уже развевались флаги со всех концов земли, и с утра до вечера кипела работа: натужно скрипели лебедки, звенели цепи, звучали зычные морские команды - «Вир-р-а!! Май-на!!» - и виртуозная ругань морского люда. К вечеру затихал порт, и весь этот так виртуозно ругавшийся морской люд, жаждущий развлечений, выплескивался на манящий яркими огнями Военный спуск.

Военный спуск, Одесса, XIX век.

Здесь, на Военном спуске, было бесчисленное множество всяких погребков, кабачков и обжорок, где можно было угоститься жаренными на оливковом масле бычками и упиться до потери сознания молодым бессарабским вином. Бесчисленное множество всяких сомнительных «меблирашек» и даже вполне официальных публичных домов, где дорогих гостей приветливо встречали доступные женщины. Бесчисленное множество всяких магазинов и магазинчиков, лавок и лавочек, где можно было не только купить все на свете - от якорный цепей до ленточек для матросских бескозырок, но и продать абсолютно все - от краденного брильянтового колье до грязной матросской тельняшки. (15)

Матросскому люду здесь было раздолье. Но и богатые господа с Дерибасовской не гнушались – ни здешними развлечениями, ни здешними магазинами, заваленными дешевыми привозными («импортными», как сказали бы сегодня!) товарами.

Удивительно, но большинство хозяев всех этих заведений были евреи: корабельные маклеры – Абрам Грагеров, Натан Розенфельд и Яков Розенблит; торговцы корабельными принадлежностями – Маргулис, Израильсон и Лехтцинд; торговцы готовым платьем – Гессель-Лейб Брустейн, Александр Хаймович, Мендель Барченко и Исаак Цукерман; хозяин съестной лавки - Шмуэль Фридман…

В эту пеструю мозаику легко вписался Мордехай Бошняк.

Магазин его процветал, хотя окружение было несколько, скажем, «экзотическим». В том самом доме № 4, где помещался его магазин, располагались и меблирашки пани Барбары Заржицкой. А в соседнем доме № 2, принадлежащем мадам Хае Шварцер, за балконами под полосатыми маркизами шумели портовые кабачки, и соблюдали «достойную» тишину комнаты для свиданий.

Весело! Но это Военный спуск.

Это Одесса средины XIX -го.

«Экзотика» немало способствовала процветанию всех заведений Военного спуска и, в частности, процветанию магазина флотской одежды Мордехая Бошняка.

Шли годы. Подрастали сыновья – Иосиф, Рафаил, Давид.

И вот уже старшему Иосифу пришло время жениться. И невеста сыскалась ему – умница красавица, рыжеволосая и синеглазая, 17-летняя мейделе по имени Слува, дочь давнего делового партнера – Мили Тандета. Мастерская Тандета пошивала ту самую флотскую одежду, которую продавал Бошняк, и помещалась она тут же на Военном спуске, в двухэтажном доме, принадлежавшем некогда князю Гагарину, а затем перекупленному у него евреем Зонштейном.

Пробил час, и Слува Тандет вышла замуж за Иосифа Бошняка.

Свадьбу сыграли знатную. Настоящую. Еврейскую.

Вот уж играла музыка на Молдаванке!

Конец «Вороней слободки»

Молодых поселили здесь же, на Прохоровской 11, благо места хватало и в самом доме, и в пристроенных к нему во дворе трехэтажных доходных флигелях.

Жили счастливо. Пошли дети: сначала дочери – Циля, Фаня и Аня, а потом и сынок, названный в честь деда Тандета - Милей.

И все бы хорошо. Но грянула революция - в 1920-м в Одессу вошли красные, и кончилась веселая жизнь Военного спуска, разгромили его, как «Воронью слободку». Только перья летели из пуховых перин пани Барбары Заржицкой, да весенний ветер гнал по брусчатке мостовой обрывки полосатых балконных маркиз мадам Хаи Шварцер.

Кануло в пропасть имущество Мордехая Бошняка – все его магазины - и на Военном спуске, и на Александровском проспекте, и на Толкучем рынке. Самого Мордехая к тому времени, уже не было в живых, а взрослые сыновья его - Иосиф, Рафаил и Давид сразу же были арестованы и сгинули в «Доме на Маразлиевской», где твердокаменные чекисты «выбивали» из бывших купцов и бывших домовладельцев сведения о якобы спрятанном ими золоте.

Слува осталась одна, без средств к существованию. Дом на Прохоровской национализировали, а ее с четырьмя детьми поселили во флигеле, в небольшой двухкомнатной квартирке на втором этаже. Теперь никто и не вспоминал, кому когда-то принадлежал этот дом. И только дворник Прокоша, много лет проработавший у Бошняков и исправно получавший на праздники свой рубль на водку, завидев Слуву, сдергивал с головы картуз и подобострастно кланялся.

И потянулись годы. Как прожила их Слува – один Бог знает.

Настал 1930-й. Одессу трудно было узнать: Разруха. Голод.

Старшая дочь Слувы, Циля, ничем не может помочь семье – она еще в детстве переболела полимиелитом и почти не может передвигаться. Младшая – Анечка, хоть и окончила гимназию с золотой медалью, все никак не может определиться в жизни. А сын Миля еще подросток. Вся надежда на среднюю дочку – Фанечку. А у той, как раз что-то не заладилось в семейной жизни, и она на сносях вернулась домой к матери.

Здесь, на Прохоровской 11, в старом доме Мордехая Бошняка, 3 ноября 1930 года Фаня родила сына – Янкале.

Рождение мальчика – такое радостное событие для маленькой семьи, ухудшило ее и без того трудное положение. Фане пришлось бросить учебу в Медицинском институте и устроиться секретарем-машинисткой в Еврейскую больницу на Госпитальной. Но зарплата ее была ничтожной, и Слува в отчаянье, приняла трудное для себя решение: отправить младшую дочь Анечку за границу - в далекий город Харбин. Там, в Харбине, у нее был родной человек – старший брат ее Барух – сын покойного Мили Тандета с Военного спуска.

Как и почему Барух оказался в Харбине – это отдельная длинная история, не имеющая прямого отношения к нашему рассказу. Но устроен он был хорошо, владел, как когда-то в Одессе отец его магазином готового платья, и Слува была уверена, что он поможет ее девочке. Не чужой ведь!

На пространное письмо с просьбой о помощи, Барух ответил коротко: «Присылай девчонку…». И Анечку собрали в дорогу.

Плакала Слува. Плакали сестры. И только маленький Янкале весело гугукал.

А в Харбине…

А в Харбине все сложилось не так, как виделось, как мечталось. Много горя пришлось хлебнуть избалованной одесской гимназисточке. И, в конце концов, она вынуждена была согласиться на брак с богатым вдовцом годившемся ей в отцы. Муж, правда, оказался человеком хорошим, он по-отечески любил Анечку. А она, после всех перенесенных испытаний, чувствовала себя Синдереллой, попавшей из кухни во дворец.

Анечка Бошняк.

Харбин, 1936

Но сказка длилась не долго. В 1935-м советское правительство продает КВЖД и возвращает ее служащих в Союз. Вместе с ними подлежат эвакуации из Харбина и все советские подданные.

Счастливые «харбинцы», как теперь стали их называть, поехали домой – на Родину! Весело, с песнями, на особом поезде, украшенном флагами и снабженном несколькими багажными вагонами для нажитого ими добра.

Но… как только этот особый поезд пересек советскую границу, веселье кончилось: багажные вагоны отцепили, добро конфисковали, а «харбинцев» объявили японскими шпионами и арестовали. Все они, за малым исключением, погибли.

Анечка, как советская подданная, тоже подлежала эвакуации.

И она, испуганная возможной вечной разлукой с родными, решает покинуть мужа и вернуться в Одессу. Но почему-то тем, удобным, на первый взгляд, поездом «харбинцев», Анечка не поехала. Муж проводил ее до Владивостока, а там она со всем своим багажом села на пароход, следовавший в Одессу.

И это было, наверное, счастьем. Иначе не видать бы ей ни матери, ни сестер, ни маленького племянника Янкале.

Анечка добралась до Одессы.

Но какая это была Одесса?

На дворе был кровавый 1937-й.

И в родном ее городе правил бал Большой террор.

Сталинские «националы»

Начальной точкой Большого террора можно условно считать тот роковой день, когда Сталин спустил с цепи Николая Ежова. (16)

Теплым осенним вечером, 25 сентября 1936 года, вождь, отдыхавший в Сочи, отправил Молотову, остававшемуся в Москве «на хозяйстве», телеграмму: «…Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначить т. Ежова на пост наркомвнудела…».

Ежов был назначен, и… началась «Ежовщина».

Не следует, впрочем, забывать, что Ежов, при всем нашем к нему отвращении, был всего лишь марионеткой - исполнителем воли властителя. История знает немало кровавых властителей. Взять хотя бы царя Ирода, правившего Иудеей в 4 веке до н. э. Но даже Ирод, убивший жену свою Мариамну и собственных сыновей, кажется жалким дилетантом по сравнению со Сталиным. Террор, развязанный Сталиным в 1937-м, по своей беспредельной жестокости, по своему цинизму, превзошел даже злодеяния Ирода.

Нет, мы, конечно, не станем здесь говорить обо всех преступлениях, совершенных во время Большого террора.

Вспомним только одну особую акцию, направленную против так называемых «националов». И вспомним лишь потому, что эта акция прямо касается трагической судьбы наших родных и нашей личной трагической судьбы.

«Националами», с подачи Сталина, стали называть всех людей нерусской национальности, включая тех, кто многие годы жил в России, любил Россию и был человеком русской культуры.

«Харбинцев» тоже считали «националами», хотя они представляли собой не «национальность» в общепринятом смысле этого слова, а некую «общность» людей, живших в силу различных причин и обстоятельств какое-то время за границей - в Харбине.

«Национальная акция» была задумана широко. Сегодня уже рассекречены документы, в которых определены целевые группы репрессируемых «националов», «лимиты» репрессий по каждой группе и даты начала репрессий по группам и по географическим регионам. Для каждой целевой группы были установлены «преступления», которые следовало инкриминировать ее членам, и стандартные меры наказания за каждое такое «преступление». «Националы» обычно обвинялись в связи с разведкой страны их базовой национальности, в шпионаже, в терроре против Страны Советов и в антисоветской агитации. А мера наказания ограничивалась двумя основными категориями: 1-я категория – расстрел, 2-я – лишение свободы на 10 лет. Дела «националов» в суды не передавались, а решались особыми тройками НКВД, без участия обвиняемых и бесполезных в данном случае адвокатов. Решение «тройки», принятое за 10-15 минут, обжалованию не подлежало и приводилось в исполнение немедленно.

За 15 месяцев проведения «национальной акции», с 25 августа 1937-го до 15 ноября 1938-го, было осуждено 335513 «националов», большая часть из них – 247157 - расстреляны.

Почему Сталин взялся за «националов»? Почему объявил их всех без исключения виновными в шпионаже, терроризме, антисоветской агитации? Почему приказал расстреливать?

У историков на этот счет есть различные версии. И откровенно смехотворные, как, например, «психическая неполноценность вождя», и, более близкие к истине, как необходимость «перманентной чистки» - главного условия жизнеспособности советского режима. По этой последней версии, целью акции против «националов» являлось создание атмосферы страха, подавляющей любое инакомыслие. Когда репрессии осуществляются непрерывно, а жертвы выбираются произвольно, чуть ли не по «таблице случайных чисел», ни один человек не может быть уверен в своей неприкосновенности, и это каким-то непостижимым образом, укрепляет единоличную власть вождя.

Правда, в случае «националов» случайной выборки не было.

«Националы» уничтожались все - до единого, тотально.

Начальник 3 отдела УНКВД по Москве и Московской области товарищ Постель, принимавший участие в акции, а впоследствии и сам арестованный и расстрелянный, показал на допросе: «Арестовывали и расстреливали целыми семьями, в числе которых шли совершенно неграмотные женщины, несовершеннолетние и даже беременные, их всех, как шпионов, подводили под расстрел…только потому, что они «националы»».

И тут на ум приходит знаменитый гитлеровский эвфемизм: «очистка». Да, да, именно «очистка».

«Очистка» русского народа от всякой иностранной «нечестии».

Сталин уже «очищал» страну от купцов и домовладельцев, от дворян и священников, от «кулаков» и «подкулачников», от бывших белых офицеров и бывших полицейских. Теперь пришла очередь «националов».

Первый, подписанный Ежовым приказ по «националам» за номером 00439, вышел 25 июля 1937 года. Он обязывал местные органы НКВД, в соответствии со спущенными им «лимитами», в 5-дневный срок арестовать всех германских подданных, в том числе и политических эмигрантов. По этому приказу было осуждено 30 608 человек, их которых более 80% - 24 858 - были расстреляны.

Прошло около месяца, и 11 августа 1937-го вышел второй приказ, под номером 00485, предписывающий начать операцию против поляков, и в течение 3-х месяцев было арестовано и осуждено 139 835 поляков.

А дальше настал черед и всех остальных: латышей и греков, румын и финнов, норвежцев, эстонцев, литовцев, персов, мингрелов, японцев, корейцев, китайцев…

Каждая национальность в свое время, по своему приказу. Евреи, кстати, отдельной национальностью не считались, по их поводу никакого специального приказа не было. Они входили в состав (и иной раз весьма существенно!) каждой из национальностей – польские евреи, немецкие евреи, греческие евреи. Особенно тяжелое положение было в Одессе, поскольку здесь почти в каждой еврейской семье были родственники или друзья за границей, и каждый еврей мог быть объявлен польским, немецким, греческим и, даже, японским шпионом. Этим объяснялось и то, что «лимиты» по «националам» в Одессе были особенно велики.

Приказ о «харбинцах» под номером 00593 вышел 20 сентября 1937 года, и в течение нескольких месяцев после этого были выявлены и арестованы все разъехавшиеся по стране «реэмигранты харбинцы». «Все» - именно так требовал приказ!

Арестовано было 46 317 человек, из них расстреляно - 30 992 .

Усиленно искали «харбинцев» и в Одессе. Каждую ночь по городу, сновали «черные вороны», увозя в подвалы «Дома на Маразлиевской», где когда-то помещалось ЧК, а теперь гнездилось НКВД, удивленных людей. Все они очень скоро, не переставая удивляться, признают себя и японскими шпионами, и членами террористических организаций, и даже диверсантами. И напишут признательные показания и назовут «сообщников» - не смогут выдержать «физические воздействия», введенные с 1937 года в практику НКВД. Дела их будут рассмотрены «тройкой», и большая часть из них будет приговорена к расстрелу. «Лимиты» на расстрел – 70-80 и даже 90% - устанавливал сам Сталин. Александр Яковлев, председатель Центральной комиссии по пересмотру дел осужденных по политическим статьям, приводит написанную рукой Сталина записку, по которой Красноярскому краю был установлен даже дополнительный лимит на расстрел: «Дать дополнительно Красноярскому краю 6 600 человек «лимита» по 1-й категории. За И. Ст. В. Мол.».

И люди стали исчезать. Просто исчезать. Вчера человек еще был на работе, шутил с сослуживцами, слушал музыку в Оперном театре, встречался с друзьями на бульваре, а сегодня его уже нет, и сослуживцы, друзья и соседи даже бояться спросить о нем.

Слува Бошняк разумеется не знала о выходе приказа по «харбинцам». Но то, что многие из знакомых дочери по Харбину арестованы, наверняка знала: Одесса – «королева слухов» и слухи здесь всегда распространялись молниеносно. Знала она и то, что семьи реэмигрантов, если они по какой-то причине не были арестованы, высылались в Сибирь, а дети отправлялись в детские дома особого режима.

Опасность нависла над маленькой семьей. И Слува снова принимает решение: Анечка должна бежать.

Уехать. Туда, где ее никто не знает. Где нет дворника, нет соседей, которые, прилипнув к окнам, видели ее триумфальный приезд из Харбина с горой чемоданов и огромным, окованным железом китайским сундуком.

И снова Анечку собирают в дорогу. И снова плачет старая Слува.

И снова: «Поезжай с Богом, моя девочка. Даст Бог, весь этот кошмар кончиться и мы снова будем вместе…».

Но, кошмар не кончился.

После отъезда Анечки в Москву (как объяснили соседям, для продолжения образования), страх «разоблачения» не покинул Слуву. И сама она, и дочери ее Фаня и Циля, и даже внук Янкале, бывшие раннее «до 17-го года», семьей купца и домовладельца, стали теперь еще и семьей «реэмигрантки». И одно только слово сварливого соседа или донос дворника мог решить их судьбу.

Этот постоянный страх наложит отпечаток на всю их дальнейшую жизнь и сыграет роковую роль в те дни, когда в город придет война.

26 июня 1941 года, Одесса – Молдаванка

Вспоминает Янкале.

Откуда я взялся

Когда в Одессу пришла война, мне было десять лет.

Жили мы тогда на Молдаванке, можно сказать даже в самом сердце Молдаванки – в доме, который стоит как раз напротив Пожарной команды – на углу Прохоровской и Костецкой. Дом этот когда-то принадлежал моему деду, а еще раньше моему прадеду.

Прадед – Мордехай Бошняк был купцом какой-то гильдии и у него, как в сказке, было три сына – Иосиф, Рафаил и Давид.

Старший сын его Иосиф станет когда-нибудь моим дедушкой, а жена его Слува – моей бабушкой.

Дом на Прохоровской был огромным. Он был построен квадратом и состоял из нескольких флигелей - двух трехэтажных и двух одноэтажных. В трехэтажных жили родственники и жильцы - я по памяти насчитал шестнадцать квартир, но, возможно, их было и больше. А в одноэтажных была пекарня и магазины. Внутри дома был большой двор с деревянными воротами, окрашенными в бордовый цвет.

Советская власть наш дом забрала, оставив нам только маленькую квартирку во флигеле на втором этаже. Но и после того, как пропало все наше имущество, нас продолжали считать домовладельцами, и я помню, как наш дворник Прокоша, встретив бабушку, снимал картуз, кланялся и уважительно говорил: «Добрый день, мадам Бошняк!».

В этом доме на Прохоровской, принадлежавшем еще моему прадеду, я родился. И я мог бы начать рассказ о себе словами великого одессита Исаака Бабеля: «Я родился в Одессе, на Молдаванке …», и продолжить словами еще одного одессита Леонида Утесова: «… каждый хотел бы родиться в Одессе, но не всем это удается».

Итак, я родился в Одессе, на Молдаванке.

Больше всех моему рождению радовалась бабушка – я был ее первым внуком и, по ее словам, «будущее всей семьи и продолжатель еврейских традиций».

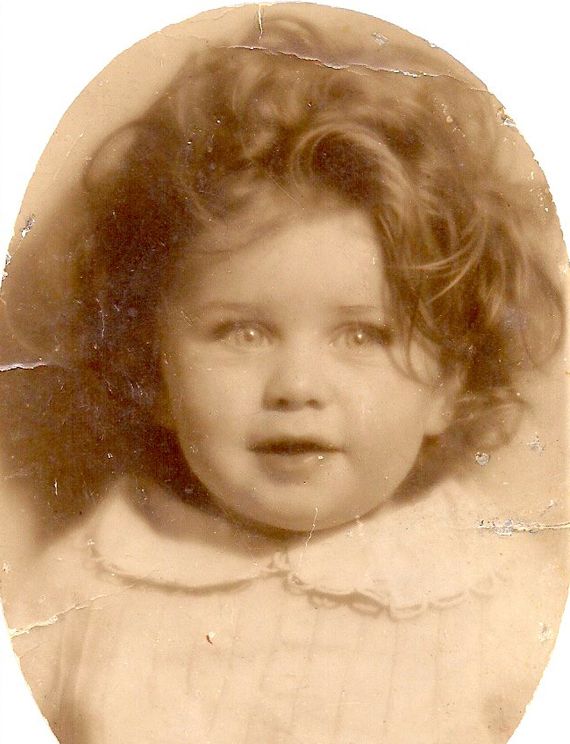

Бабушка Слува с внуком Янкале.

Одесса – Молдаванка, весна 1941

На восьмой день моего рождения бабушка тайком от соседей привела из синагоги старого моэля, и по еврейской традиции мне сделали брит-миля. И имя дали мне по еврейской традиции: Яков-Иосиф.