«ГОРОД АНТОНЕСКУ»

Яков Верховский,

Валентина Тырмос

«Вседневный страх

есть та же казнь вседневная».

Публий Сир, Римский поэт, I век до н.э.

Послесловие:

Красные «у ствола»!

Кривая Балка, апрель 1944 года

Ну вот и пришел, и нагрянул победный апрель 1944-го.

Катится по голубому небу едва проснувшееся после зимней спячки солнце, легко касаясь тонкими ласковыми лучами всего сущего на земле.

Тают под этими лучами хрустальные сосульки, оплывают большими звенящими в прозрачном воздухе каплями: «Дзинь…Дзинь…Дзинь…».

И как будто бы в унисон с этой апрельской капелью Время отстукивает свое жестокое стаккато: «893 дня и ночи под страхом смерти… 894 дня и ночи под страхом…895 дней и ночей… 896…».

Дни и ночи спешат, торопятся, едва не обгоняя друг друга, словно хотят поскорей завершить эту безумную мистерию смерти, словно и им уж невмоготу, кровью наполнены до краев…

А в каменном лабиринте катакомб, не слышно звенящей апрельской капели. Здесь есть своя, никогда не прекращающаяся, вечная капель – пористый «ракушняк» впитывает влагу подземных вод и, пропустив ее через себя, исходит слезами, словно оплакивает свою горькую лишенную света и солнца жизнь: «Ка-п-п… Ка-п-п… Ка-п-п…».

Время здесь не спешит, не торопится, дни и ночи не спорят между собой и не тужатся обогнать друг друга. Да и нет здесь никаких дней и ночей, а есть просто одна непроглядная «ночь».

Эта «ночь» совсем не похожа на наши земные ночи – нет в ней того волшебного мерцающего сияния, которое даже в самое темное безлунье как будто пронизывает мрак.

И ночь эта длится-длится-длится и кажется, что нет ей, да никогда и не будет конца. И кажется, что ночь эта вне времени и вне пространства, в другом как будто бы параллельном мире, никак не связанном с обычным человеческим на поверхности земли.

А там, на поверхности земли, между тем происходят судьбоносные события - огромные, можно сказать исторические.

Там, на поверхности земли уже грохочет Одесская операция.

Войска 3-го Украинского фронта, увязая в жидкой апрельской грязи и леденея в соленой воде лиманов, гонят остатки непобедимого германского Вермахта к Черному морю.

Честь командовать этой операцией волею судеб выпала генералу армии Родиону Малиновскому, которому когда-нибудь благодарные одесситы воздвигнут скромный памятник в скверике на Преображенской. В том самом маленьком скверике, на скамейке которого в студеную зиму 1941-го замерзла Нора с ребенком, предпочтя такую «легкую» смерть мукам еврейского гетто на Слободке.

Но сегодня – весна, весна 1944-го, и в сводках Советского Информбюро мелькают до боли знакомые одесситам имена: Тилигульский лиман, Раздельная, Березовка…

И видимо скоро, очень скоро, там появится слово: «Одесса».

А в этом, чертовом, как его там, «припоре» катакомб так ничего и не изменилось.

И Изя снова в тюрьме, как бывало не раз за все эти годы. Но эта сегодняшняя тюрьма особенная. В ней нет, как будто бы, дверей и запоров, нет охраны, а вот, поди же, сиди в этих желтых каменных стенах, один с семилетним ребенком, и не рыпайся.

Сколько дней он здесь?

Три, четыре, может быть, пять?

Изя уже потерял счет.

Но, как бы там ни было, Тасю давно должны уже были сюда спустить.

Если она… Если она… Если она жива…

Нет, нет, не думать…

Тася жива! Жива!

С ней ничего не могло… не должно было… случиться!

Но тогда, почему ее не спускают?

Ведь тогда, в ту ночь, когда их спустили в колодец, этот главный великан, как называет его Ролли, сказал, что через час-полтора будет еще один спуск.

Но спуска не было.

Не было в ту ночь. И в последующую тоже не было.

А потом Изя потерял счет.

Сколько дней он здесь? Сколько ночей?

В пустом и темном припоре, глухую тишину которого нарушает лишь звук падающих с потолка капель. И кажется, что с каждой разбившейся в желтой пыли каплей все ниже опускается каменный потолок и все ближе подступают каменные глыбы стен.

Каменное Чудовище хоронит их в своем желтом чреве.

По правде сказать, кроме всех физических и моральных мук этого длительного и, фактически, одиночного пребывания под землей, Изя еще оказался в очень сложном с этической точки зрения положении.

По предварительному договору с Бардановым, после спуска семьи в катакомбы, Ролли должна была находиться в гражданском припоре под присмотром Таси, а он, молодой еще, в общем, мужчина, обязан был присоединиться к боевому партизанскому отряду. Но так как Тасю не спускали, он вынужден был остаться с дочкой. И это было очень неприятно – в отряде каждый человек был на счету.

Все это вместе взятое - бездействие, страх за жену, за ребенка – настолько угнетало его, что он впервые за все эти годы с трудом мог сосредоточиться на «сказках». Ну, просто не мог придумать ничего интересного и так, по его собственным словам, «изолгался», что однажды даже «заставил» Д'Артаньяна скакать на белом коне прямиком из Парижа в Одессу и, присоединившись к партизанам, на смерть сражаться с карликами в черной эсэсовской одежде.

Говоря о физических и моральных муках пребывания под землей, невозможно не вспомнить об известном французском спелеологе и психологе Мишеле Сифре.

Сифр однажды провел 30 дней в подземелье, в полном, как он утверждал, одиночестве, и этот свой невероятный опыт подробнейшим образом описал в бестселлере «В безднах земли», вышедшем в русском переводе в 1982 году.

Сифр пишет, конечно, о темноте, тишине и холоде, пишет об угнетающем ощущении полного «отсутствия жизни».

Но, самое главное, Сифр пишет… о страхе!

О диком непереносимом страхе, который пришлось ему испытать, и о глубокой многолетней депрессии, спровоцированной этим страхом.

А теперь: внимание!

Сифра спустили под землю торжественно при свете дня при большом скоплении народа, чуть ли не с музыкой. Там, под землей для него уже была оборудована удобная десятиметровая палатка с деревянным настилом-полом, газовым освещением и теплым спальным мешком, вместо каменного лежака. Он, естественно, был обеспечен теплой одеждой, питательной вкусной пищей и интересными книгами.

А еще … вы не поверите!.. у Сифра был телефон, с помощью которого он мог сообщался с поверхностью земли, где находились его «команда». Эта преданная и профессиональная «команда» работала круглосуточно, почти каждый час связывалась с ним и скрупулезно записывала в особый дневник часы его сна и бодрствования, количество поглощаемой им пищи и питья, и даже количество и качество экскрементов. А в случае любой неожиданности «команда» была готова к немедленной эвакуации его на поверхность.

И при всем при этом, Сифр испытывал дикий страх, а впоследствии и многолетнюю депрессию!?

Мы не будем здесь говорить о Ролли – она все же была ребенком и вполне вероятно мало что понимала, хотя, наверное, и не нее оказывали свое угнетающее влияние и эта непрерывная «ночь», и холод, и эти каменные стены, в которых так трудно было дышать.

Но Изя…

Подумайте об Изе!

У него ведь не было ни палатки с деревянным настилом, ни спального мешка, ни одежды, ни пищи. Мерзкая сырость просачивалась сквозь рваный ватник и тонкие стоптанные подошвы его старых ботинок, от голода сосало под ложечкой, сон не шел…

У него, представьте, не было даже …телефона и «команды» у него тоже не было. Вместо «команды», его на поверхности земли ждали убийцы – немцы или румыны – это не суть важно – готовые при первом удобном случае его прикончить.

А еще у него была Ролли, которую нечем было кормить и нечем укрыть от холода, кроме старого вонючего кужуха.

У него была Ролли, которая не только не скрашивала его одиночество, а еще и усугубляла его, так же, как и усугубляла страх.

И совсем не тот, дикий страх, о котором писал Сифр, а всеобъемлющий первобытный совершенно непереносимый страх, который испытывает любое живое существо – человек, животное, птица - за свое дитя.

Что касается Таси, то ее странное и как будто бы ничем не оправданное отсутствие, тоже вызывало страх. Проблема прежде всего заключалась в полном отсутствии связи с партизанами и в отсутствии информации – в дальний пустой их припор, никто никогда не заглядывал, а выйти из него Изя не мог – сам бы, скорее всего, рискнул, но не бросать же ребенка?

Так что спросить о Тасе он мог лишь того безыменного партизана, который приносил им еду. Приносил, кстати, не регулярно и непонятно в какое время суток – то ли днем, то ли ночью – и всегда почему-то спешил.

Изя, чувствуя себя виноватым, считал невозможным его задерживать и докучать ему «излишними вопросами».

Но время шло, и он, наконец решился.

«Извините, пожалуйста, - обратился он к партизану, уже прощально махнувшему рукой и спешившему к выходу, - не знаю, как Вас величать, но я хотел бы уточнить, почему не спускают мою жену?».

Партизан остановился, обернулся к Изе и, пропустив мимо ушей вопрос об имени, сказал обычную «партизанскую» фразу: «Спустят, конечно, спустят. Завтра или, может быть, послезавтра. А вы пока отдыхайте, отдыхайте». И ушел.

Тасю спустили в катакомбы только через неделю.

Все эти дни спуска не было.

О том, почему это произошло, безыменный партизан, конечно, знал, но не мог рассказать Изе. Не имел права.

В ту ночь, 24 марта, когда Ролли на «орчике» въехала в Подземное Царство, партизаны, выполнявшие спуск, просто отказались его продолжать.

Видимо спуск ребенка, сопровождавшийся необычным шумом и суетой, так напугал их, что они по-быстрому заменили «орчик» на ведро и, как говориться, «свалили».

Следующий спуск был назначен на 28 марта и как будто бы даже начался, но был неожиданно прерван, а вот по какой причине, так это, как говорят в Одессе, вопрос!

По официальной версии, приведенной в документах, хранящихся в архиве Одесского обкома КП Украины, «28 марта 1944 года, когда в катакомбы спускалась очередная партия мирных советских людей, спасавшихся от немецко-румынского насилия, жандармы организовали засаду и обстреляли население и партизан, охранявших вход в катакомбы. При этом был убит партизан Янковский А.Ф. и смертельно ранен партизан Колесников М. (скончался в катакомбах после произведенной ему операции)». (1)

Оставим все странности этого документа – жандармов, партизан, охранявших колодец, и сложную полостную операцию, якобы произведенную раненому в темноте под землей – на совесть писавших всю эту ахинею, и обратимся к свидетельству Таси.

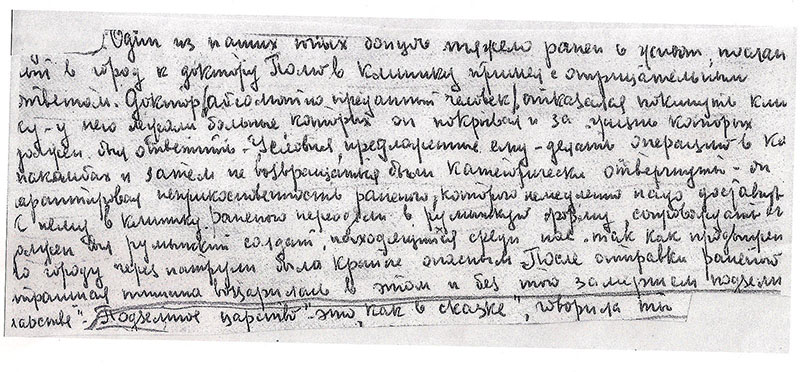

Вот как описывает то же событие Тася в письме к дочери в Израиль, не зная, естественно, о существовании вышеприведенного документа.

По словам Таси, в тот день, 28 марта в катакомбах произошло очень неприятное событие: два молодых партизана поссорились из-за девушки и затеяли перестрелку. В результате, один из них был убит, а второй тяжело ранен в живот.

|

| Отрывок из письма Таси в Израиль. Одесса, 1978 |

Преданный партизанам доктор Адольф Поль, находившийся, кстати, в те дни не в катакомбах, а в городе, спуститься под землю отказался и предложил привезти раненого к нему в больницу.

Выхода не было – раненого переодели в румынскую форму, подняли каким-то образом «на гора» и уложили на каруцу. Отвезти его в город поручили румынскому солдату-дезертиру, не так давно прибившемуся к партизанам и принятому в отряд.

Это была очень рискованная затея – румына могли задержать, да и сам он … кто ж его знает? … мог сдаться властям, и тогда…

И тогда многие, очень многие, и раненый партизан, и доктор Поль, и ни в чем не повинные жители села Кривая Балка, и конечно же все, находившиеся в катакомбах, партизаны и жены, и матери их, заплатили бы головой - немцы наверняка залили бы колодец нефтью, а то и впустили под землю какой-нибудь удушливый газ.

Партизаны ждали самого худшего и поэтому прекратили спуск.

И только 31 марта, когда, наконец, румын, сопровождавший раненого, вернулся и был «допрошен с пристрастием», в катакомбы прибыла очередная партия.

С этой партией спустили под землю и Тасю.

Вот два совершенно различных свидетельства о событиях, произошедших 28 марта 1944 года.

Но говорят ли они об одном и том же событии?

Или о двух различных, произошедших случайно в один и тот же лень?

Видимо все же это одно и то же событие, причем версия Таси ближе к истине. В пользу ее достоверности говорит и то, что уже через несколько дней спуск был возобновлен, что было бы совершенно невозможно если бы упомянутые в официальном документе «жандармы» обнаружили вход в катакомбы и устроили возле него перестрелку.

Впрочем, версия официального документа тоже понятна: негоже советским партизанам заниматься разборками из-за бабы!?

Битва с жандармами выглядит гораздо «приличнее».

И это лишь малое свидетельство того, как зыбки любые «официальные документы», на базе которых пишется История.

Тасю спустили в катакомбы в ночь на 31 марта 1944 года.

В ту ночь, Ролли, уверенная в том, что наступило утро, проснулась, открыла глаза и, к своему удивлению, увидела… Тасю.

Тася сидела на краешке кожуха у нее в ногах и, по правде сказать, была на себя не похожа. Это была другая, какая-то новая Тася. Она с удивлением озиралась и что-то непонятное бормотала: «На этой стене… Нет, нет… конечно… на той, на противоположной. Так, наверное, по архитектурному замыслу…».

И вдруг, как будто уверившись в чем-то, указала вытянутой рукой на одну из щербатых стен и громко произнесла: «Да! Вон там… там, на той дальней стене должно быть барочное окно. Почему я его не вижу?».

Услышав слово «окно», Ролли решила, что пришло время вмешаться. Она поудобнее уселась на кожухе, протерла глаза и сказала:

«Тася! Там нет никакого окна! Ты что не знаешь? Мы под землей, в Подземном Царстве. Здесь не бывает окошек!».

Тася обернулась, увидела Ролли и глаза ее вдруг приняли осмысленное выражение: «Да, да», - неожиданно быстро согласилась она. – «Конечно. В Подземном Царстве не бывает окошек. Ты извини меня, детка, но все это… Все это как-то… Эти стены и потолок… И этот спуск, Боже… Этот спуск в колодец…».

«В Волшебный Колодец!», - поправила ее Ролли.

«Ну, да, да, конечно, в волшебный, в волшебный», - снова согласилась эта новая Тася.

Между тем, в припор привели еще нескольких женщин. Они расстилали на лежаках какие-то одеяла, пальто, переговаривались между собой, выясняли, где здесь можно пописать, умыть лицо, попить водичка…

Ролли с интересом следила за ними и вдруг поняла, что папы… ее папы!..

в припоре нет!?

«Где папа?», - почти выкрикнула она.

Тася смешалась: «Папа, папа… Папа пошел в отряд. Не на долго. Его партизан увел».

Ролли плакала, горько, навзрыд, плакала и размазывала слезы по давно немытому желтому от пыли лицу. Ей было очень обидно. Она все самое интересное проспала. Папа ушел в отряд и не взял ее с собой, и она не увидит, как великаны сражаются на смерть с черными карликами.

Пытаясь успокоить девочку, Тася стала убеждать ее, что папа скоро вернется и тогда обязательно возьмет ее с собою и, может быть, даже сделает партизаном, а пока он просил ее не капризничать и слушаться ее, Тасю, которая все-таки ее мама.

Тася, конечно, лукавила.

Увидев измученную, но вполне живую Тасю, Изя поспешил в отряд, успев только строго настрого приказать жене не морочить Ролли голову «мудреными» словами, играть с ней и рассказывать сказки.

Но Тася играть с детьми не умела и детских сказок не знала.

Ролли сердилась на Тасю, скучала по отцу, отказывалась есть партизанскую мамалыгу и, если не засыпала тревожным сном, сидела с ногами, обутыми в валенки, в дальнем углу каменного лежака и вела бесконечные разговоры с игрушечным зайцем:

«Заяц, проснись! Уже утро. Видишь, солнышко вышло и птички поют…».

Это было ужасно и Тася чувствовала себя виноватой.

Не зная, чем развлечь девочку, она стала читать ей стихи.

Стихов Тася знала великое множество и могла читать их часами – в юности в 20-е годы она брала уроки художественного слова у известной одесской актрисы, ученицы Станиславского, Евгении Александровны Гартинг и немало времени проводила в модном кафе на Дворянской, 33, где собирались молодые одесские литераторы, именовавшие себя «Коллектив поэтов»: Катаев, Ильф, Багрицкий, Кирсанов, Гехт, Петров, Олеша… Тася и сама «пописывала», хотя поэтом, конечно, не была, а только, как здесь ее презрительно назвали, – «поэтесской». (2)

Вот она и стала читать Ролли стихи.

Вначале свои давнишние, сложившиеся еще в пору ее первой безумной любви к племяннику Василия Шульгина, ЭфЭму, втянувшему ее в подпольную белогвардейскую организацию «Азбука».

«Азбука» была разгромлена, ЭфЭм расстрелян и память о нем была грустной, но посвященные ему стихи - светлыми и радостными, и, как казалось Тасе, обязательно должны были понравиться Ролли.

«Пусть трелью рассыпаются весенние свирели, я вышью для любимого по радужной канве», - с выражением читала Тася, но Ролли, казалось, и не слышала ее.

Расстроенная Тася оставила в покое «весенние свирели и радужную канву» и перешла на Блока, Есенина, Северянина и на особенно любимую и дорогую Анну Ахматову: «Слава тебе, безысходная боль, умер вчера сероглазый король…».

И тут вдруг, неожиданно, в бессмысленных, как казалось, рифмах, Ролли услышала нечто знакомое.

Ну да, конечно: «сероглазый король».

Это уже интересно!

И она засыпала Тасю вопросами.

В каком царстве-государстве правил сероглазый король?

И кто именно его убил?

Вот она, Ролли, знакома с одним славным царем Додоном … смолоду был грозен он… так этот царь правил в тридевятом царстве и в тридесятом государстве, а убил его…

Знаешь кто?

И Ролли с видом победителя посмотрела на Тасю:

«Его убил Золотой петушок! Слетел со спицы, клюнул в темя и все!».

Тася была в шоке.

Она не знала, как отвечать на такие «вопросы».

И вообще эти «вопросы» казались ей «профанацией творчества великой Ахматовой». Она, может быть, и рада была бы высказать свое возмущение этой напичканной сказками девчонке, но на этот раз почему-то смолчала, и предпочла замять разговор.

Но со стихами было покончено.

Вместо этого она стала «гулять» с Ролли по катакомбам.

В отличие от Изи, Тася не страдала излишней стеснительностью, что ли, и обратилась за помощью к приносившему им еду безыменному партизану.

Она сослалась на «тяжелое моральное состояние ребенка» и попросила его хоть ненадолго выводить их из припора.

Так Ролли несколько раз побывала у дырки в стене Волшебного Колодца, через которую она когда-то, сто лет назад, въехала в Подземное Царство.

Эту дырку здесь почему-то называли «ствол» и «у ствола» всегда стояла охрана.

К самой дырке подходить не разрешалось, но можно было постоять немножко неподалеку, на том месте, куда все–таки долетала струйка «земного» воздуха, так не похожего на затхлый конгломерат, которым они дышали здесь, в катакомбах.

Часто бывала она и в «Козлином переулке» - в дальнем припоре, где жила добрая тетка Аксинья со своей козой. Аксинья, мать одного из партизан, ни за что не хотела спускаться в катакомбы без козы – боялась, что немцы ее зарежут и съедят. Козу посадили в мешок и спустили в колодец. Молока она не давала - «на нервной почве», как говорила Тася, но все обитатели катакомб ее очень любили, и особенно Ролли, с которой коза всегда очень любезно беседовала, на своем, конечно, козлином, языке.

А ночь все длилась и длилась, пока однажды все катакомбы не огласились криками: «Красные!.. Красные!.. Красные у ствола!..».

Как это произошло, никто впоследствии так и не понял – ведь каменные стены катакомб не пропускают звук и катакомбы тем и отличаются, что в них царит абсолютная кладбищенская тишина.

Но факты, как говорят, упрямая вещь!

В ту ночь, которая, на самом то деле, была чудесным апрельским утром, слова: «Красные у ствола!» - как внезапно возникший на океанских просторах ураган, пронеслись по всем коридорам, по всем припорам катакомб и, как и положено урагану, закружили их обитателей и подняли в воздух с каменных лежаков.

И они, ошеломленные этими, такими долгожданными и такими неожиданными словами, загомонили, засмеялись и кажется даже заплакали. Шум стоял страшный невероятный, и в этот разноголосый, какой-то даже неприличный для безмолвных катакомб шум, вплетался и перекрывал его громовой рефрен: «Красные у ствола!».

Как проникали эти слова сквозь каменные стены?

И кому мог принадлежать этот властный голос, который иногда, редко, наверное, слышится людям в самые судьбоносные минуты жизни?..

Тася тоже вскочила с лежака, где она прикорнула на краешке кужуха рядом с Ролли, и стала будить дочку. Она очень спешила, боялась, что они могут остаться одни в припоре.

Впрочем, и все находящиеся здесь почему-то спешили, толкались и даже как будто бы пытались бежать, не отдавая себе отчета в том, что спешить все равно бесполезно – поднять на поверхность их смогут только по одиночке.

Стянув упрямую девчонку с лежака и заставив ее влезть в валенки, Тася умоляюще посмотрела на задержавшуюся почему-то в припоре женщину и, смутно надеясь, что она поможет им не заблудиться в хитросплетениях катакомб, сказала: «Мы будем ползти за Вами? Хорошо?».

«Ладно…», - коротко ответила женщина, ничего, фактически, не обещая, и быстро пошла-поползла к «стволу».

Они, конечно, сразу же от нее отстали.

Но Тася напрасно волновалась – заблудиться на этот раз было невозможно, так как весь коридор был освещен множеством коптилок, ясно указывающих путь.

А «у ствола», как оказалось, их уже ждали.

Ролли сразу же усадили на «орчик» и вытолкнули из дырки.

И она, раскачиваясь, как на качелях, поехала вверх.

Подъем продолжался всего несколько минут. Это были счастливые минуты. Может быть, самые счастливые в ее жизни.

В эти минуты ей было совсем, ну совсем, не страшно, а наоборот, как-то необыкновенно весело. Жерло Волшебного Колодца виделось ей, как светящийся голубой круг, и она все приближалась и приближалась к нему, и он становился все больше и ярче, и голубее.

Но вот подъем кончился и как только ее голова показалась над жерлом колодца, на нее сразу обрушилась лавина «земной» жизни: яркий солнечный свет, какофония звуков и… воздух.

Воздух… Воздух…

Нет, это невозможно объяснить.

Воздух был…

Воздух был невероятно хрустально чистым, прозрачным и в то же время как будто зримым, подсвеченным солнцем и даже, кажется …голубым.

Ну да, конечно, чистым и голубым – ведь из него испарилась исчезла затхлость и желтая каменная пыль.

Но это не все, не все…

Этот воздух еще был каким-то легким, если бы Ролли могла выразить свои ощущения, она бы сказала, что вместе с затхлостью и каменной пылью из этого воздуха исчез утяжелявший его… страх. Тот самый липкий страх, который все эти два с половиной года, все эти 900 дней и ночей, сжимал ее своей осьминожьей хваткой и не давал возможности дышать.

Она глубоко вдохнула этот освобожденный от страха легкий воздух и у нее закружилась голова и она вдруг почувствовала себя тоже легкой, удивительно легкой и невесомой, как белое кудрявое облачко, которое как раз в эту минуту проплывало над ее головой, и так же, как это облачко, она полетела по этому чистому голубому воздуху в чистое и голубое небо.

И это была правда.

Она действительно летела.

Как только ее голова показалась над жерлом колодца, дядя Степа, тот самый, у которого не было носа, подхватил ее, освободил от «орчика» и, буквально сходя с ума от счастья освобождения, высоко подбросил прямо в голубое небо.

Подбросил, поймал и передал, стоящему с ним рядом, пожилому солдату в пыльной зеленой форме. Тот схватил ее обеими руками и тоже подбросил, а потом, выкрикнув что-то в адрес этих…мать вашу… немцев, передал другому, на этот раз молодому солдату, а тот еще одному, и еще одному…

Это были советские солдаты, вошедшие на рассвете в Кривую Балку. Уставшие после тяжелого боя они сбросили свои заляпанные грязью шинели, составили винтовки в пирамидку, горкой сложили шапки и, желая ускорить выход из катакомб партизан, не стали пользоваться старым колодезным воротом, а просто вытянулись в цепочку, взялись за канат и по команде: «Вира!» потащили его.

И именно поэтому Ролли и «ехала» к своему голубому кругу так плавно, без рывков, которые при спуске раскачивали канат и больно ударяли о камни в стенке колодца.

Тащить всем миром канат было весело и не трудно, и бойцы были счастливы. Да, конечно, они устали и не успели поесть и умыть закопченные лица, и уже этой ночью их ожидал новый бой, страшный жестокий бой за Одессу, и знали они, да, знали, что может он стать последним, но в эти минуты они были счастливы – счастливы вполне реальным, видимым и ощутимым смыслом и оправданием жестокости всех их прошлых боев и этого, нового ожидавшего их боя.

И особенно счастливы были вытащить из колодца ребенка – худую до нельзя и бледную до синевы, грязную и ободранную Ролли.

Вот они и подбрасывали ее, почти невесомую, в небо, и передавали с рук на руки. И каждый хотел ее прижать к груди, и каждый не мог сдержаться и отпускал несколько непечатных слов в адрес «немцев – мать вашу».

|

| Домой! В предместьях Одессы, 9 апреля 1944 |

Последним в цепочке, тянувшей канат, был Изя.

И Ролли, уже окончательно ошалевшая от солнца и воздуха, от множества людей и от этой бьющей через край всеобщей эйфории, вдруг у самого своего лица, увидела смеющиеся глаза отца. Она обвила его шею руками и… заплакала. Заплакала тихо и необычно. И отец, быть может впервые в жизни, не успокаивал ее.

Слезы лились и лились и сквозь эти счастливые слезы она видела цепочку тянувших канат солдат и почерневший от времени старый прогнивший колодец и вылезающую из него расхристанную и полуживую Тасю.

Ролли, наверное, все-таки, очень устала, потому что она уткнулась носом в шею отца, зажмурила глаза и заснула.

А, может, и не заснула?

Наверное, не заснула, потому, что на этот раз не снились ей, как обычно, злые карлики в черных эсэсовских мундирах, а виделось легкое белое облачко, такое кудрявое и смешное, и так похожее на маленького барашка, что казалось, вот-вот сейчас оно взбрыкнет и, стуча копытцами, поскачет по этому голубому небу в поисках травки, слабые лучики которой уже пробиваются из-под талого снега, здесь на земле.

А еще через несколько часов они ехали на военной телеге вслед за наступающими на Одессу войсками. Телега была нагружена ящиками с боеприпасами, и они сидели на этих грубо сколоченных ящиках, стараясь не свалиться с них, когда телега накренялась, проваливаясь в рытвины и бомбовые воронки.

Розовощекий солдатик-возница, казалось, мало внимания обращал на искореженную бомбежкой дорогу, знай, нахлестывал свою лошаденку и непрерывно мурлыкал себе под нос что-то вроде: «Ой, где ты, где ты, мой огонек».

На обочинах догорали дымились подбитые танки, валялись трупы людей и лошадей – обычное зрелище, которое никто из сидящих на ящиках с боеприпасами не замечал, как и не обращал внимания на гул идущего где-то неподалеку боя.

Телега ехала медленно, скрипела раскоряченными своими колесами.

Лошаденка скользила по жидкой грязи и фыркала от натуги.

Мальчишка-возница пел.

Ролли дремала под обнимавшей ее теплой рукой отца, а Изя и Тася молчали. Им было, о чем молчать.

Перед отъездом они оставили Ролли под присмотром возницы и пошли в люпозорий, чтобы проститься с друзьями. Они уже знали, что немцы перед отходом подожгли главный корпус, предполагали, что были жертвы, но то, что они увидели…

ИЗ СТАТЬИ ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА С. СТЕПАНОВА

В ПОЛКОВОЙ ГАЗЕТЕ «ПОБЕДА ЗА НАМИ»

26 апреля 1944 года

У села Кривая Балка роют могилы. Для кого?

Нам указали на глубокий овраг, там, говорят, увидите…

То, что мы увидели там, не забудется никогда.

В положениях, в которых застала их смерть, лежат и полулежат люди – это новые жертвы гадов-фашистов.

Убегая отсюда, немцы подожгли общежитие. Люди выскакивали из горящего дома и в ужасе разбегались.

Ямы, из которых когда-то выбирали глину, показались им надежным убежищем. Но палачи спустились и сюда.

Проходя по рядам, они с дьявольской расчетливостью стреляли в наших людей из пистолетов. В упор…».

Изя и Тася молчали.

Они ехали домой, в Одессу.

Их не заботило то, что за город все еще идет бой, не заботило то, что в этом, родном им городе, у них нет, фактически, дома и негде преклонить голову.

Их не смущало то, что одеты они в лохмотья, покрытые желтой каменной пылью, и то, что пыль эта кажется намертво въелась в их лица и волосы.

Их не печалило даже то, что денег у них ни копейки и неизвестно, чем они смогут вечером покормить ребенка.

Они ехали домой, в Одессу.

Немцы – мать вашу!

От Ролли

Кривая Балка, 9 апреля 1944 года

900 дней и ночей или два с половиной года под страхом смерти

Тася штурхала меня и толкала, и срывала с меня кужух, и орала.

Но я назло ей не хотела просыпаться.

А когда проснулась, то назло ей не хотела открывать глаза и отрываться от кужуха. Двумя руками держалась за его мохнатую теплую шкурку, и натягивала ее на себя, и плакала, и пищала.

Тогда она тоже стала плакать и пищать: «Что делать? Господи, ну что мне делать?».

Она пищала так жалобно, что я ее в конце концов пожалела.

Открыла глаза и говорю: «Тася, зачем ты меня всегда будишь?».

А она с одной стороны плачет, а с другой командует.

Командирша нашлась!

«Вставай!», - говорит. – «Вставай! Мы выходим! Нужно выходить!».

Я, конечно, ничего не поняла.

Куда выходим?

Куда нужно выходить?

Нам же нельзя выходить!

Не разрешают нам выходить из припора!

А Тася, ну как всегда, ничего мне объяснить не может.

Только «всекает» и все: «Все! Все! Все закончилось! Мы выходим. Вставай! Ну, вставай же!».

Я тихонечко приподнялась, огляделась, прислушалась и вдруг… поняла!

Поняла! Поняла!

Почему она раньше мне все это не объяснила?

Все! Все! Все закончилось! Мы выходим!

Мы выходим из Подземного Царства.

Ну и пусть. Ну и ладно. И вообще…

Мне и так это Подземное Царство уже порядочно надоело.

Холодно здесь и темно, и скучно, особенно без папы и с этим сероглазым королем, которого еще не известно кто убил.

Мы выходим.

Вот и тетеньки, которые спали с нами в припоре, уже собирают свои одеяла и пальто, и кто-то громко и сердито, кричит: «Красные у ствола!».

«Красные» - это значит «наши».

Это «наши» пришли. Мы выходим!

Я тоже стала торопиться. Слезла с лежака, всунула ноги в валенки и тут вдруг вспомнила про папу.

«А папа?», - закричала я Тасе, - «Где мой па-па-а?».

«Папа, наверное, уже наверху. Он вышел через другой лаз с партизанами из боевого отряда. Быстрее, давай, быстрее. Бежим!».

Она схватила меня за руку, и мы побежали, полезли на самом деле по всем этим желтым коридорам со всеми тетеньками к дырке в стенке Колодца.

Я сразу узнала эту дырку и увидела в ней свет.

Что это, уже утро? А я думала, что еще ночь не кончилась…

Утро – это хорошо. Я люблю, когда утро.

Нам с Тасей нужно было вместе садиться на «орчик».

Ну так как когда-то мы с папой садились.

Но Тася со мной садиться не хотела.

Плакала. Боялась, что ли?

Мой старый знакомый дядьку Пахом рассмеялся: «Не хотишь? Ну и ладно. Сами поедем. Не гордые. Правда Роль-игрек?».

Эту дразнилку я когда-то нечаянно выдумала сама, когда объясняла когдатошным дачным детям, что мое имя Ролли пишется через два «лэ» и на конце его такая интересная буква, которая называется «игрек». Дачные дети тогда очень смеялись и стали дразнить меня «Роль-игрек». Даже папа меня так называл иногда. А потом и мне эта дразнилка понравилась. Она пахла моим старым домом на Петра Великого, и дачей Хиони, и моей Приблудной Лошадью.

Дядьку Пахом тоже так меня называл. Он посадил меня на «орчик» и хотел привязать к канату, но Тася все время ему мешала – крутилась вокруг меня, вертела руками и верещала без остановки:

«Ты не бойся, детка, не бойся! Особенно, когда рывки! Наверх не смотри, а то головка закружится. И вниз тоже не смотри – там вода эта зеленая вонючая-я-я…».

Дядьку Пахом рассердился: «Да не боится она! Слышь, Наталия! Не боится! Это небось не при фашистах? Белый день на дворе. В лучшем виде поедет. Как на качелях-каруселях».

«Ты что, Роль-игрек, качелей-каруселей боишься?», - спросил он меня.

«Чего это вдруг?», - обиделась я. – «И качелей не боюсь, и каруселей, и «орчика» тоже не боюсь. Мы же с папой на этом «орчике» сюда приехали».

«Вот и молоток!», - сказал дядьку Пахом.

Он отогнал от меня Тасю, высунул голову в дырку, крикнул кому-то: «Вира! Вира! Поднимайте мелкоту!», - и вытолкнул меня из дырки.

Сначала я повисела немножко над самой водой и покачалась на качелях. А потом медленно-медленно поехала вверх. Здорово!

Еду и, как велела мне Тася, не смотрю ни на верх, ни на низ.

Смотрю прямо в стенку, прямо носом в нее тыкаюсь.

Сначала это было интересно – стенка красивая зеленая с камешками.

А потом мне все эти камешки надоели - я наплевала на Тасю и … раз… посмотрела на верх.

Посмотрела и … ой!..

Высоко-высоко я увидела большой голубой круг.

Я смотрела и смотрела на этот круг, и он становился все больше и больше, как воздушный шарик, когда его надувают.

Я хотела смотреть еще и еще, но в нем вдруг появилась какая-то черная голова и закричала: «Роль-игрек! Роль-игрек!».

И знаете, кто это был?

Это был наш дядя Степа, Дядя Степа, у которого нету носа.

Дядя Степа ждал меня наверху и кричал мне оттуда: «Роль-игрек»!

И так весело мне стало, и я засмеялась и закричала громко-громко изо всех сил: «Дядя Степа! Я еду!».

И Волшебный Колодец тоже обрадовался и закричал, и затепал и задукал по-своему: «Те-па-а! Ду-ду-у-у!».

А потом дядя Степа вытащил меня из колодца и подбросил в воздух.

И я полетела высоко-высоко прямо в небо.

Я никогда еще раньше не летала и не видела такого большого голубого неба. Или, может быть, видела, но забыла?

Я, наверное, долетела бы до самого этого неба, но тут один дядька поймал меня. Он стал меня тискать и целовать, и царапать своей небритой щекой, и бормотать что-то про немцев, вроде: «Немцы, мать вашу», - и еще какие-то слова, которые говорят наши партизаны, когда про немцев вспоминают.

Тася считает, что мне не только «про-из-но-сить» эти слова нельзя, но даже и слушать их «не-при-лич-но-о-о».

А как это, интересно, я могу их не слушать, если у меня есть два уха?

Этот колючий потискал меня, поцарапал и побормотал про немцев, которые «мать вашу», и тоже подбросил в воздух, и я опять полетела. Прямо в руки другому дяденьке, который совсем не царапался, но тоже смеялся и бормотал слова, а потом перебросил меня еще одному и еще одному.

И так я летала и летала пока вдруг не попала прямо к… моему папе.

И это было так замечательно, и я обняла его крепко-крепко за шею и зажмурила глаза…

И … вы не поверите!.. я увидела, увидела зажмуренными глазами!

Я увидела, как одно белое облачко похожее на маленького барашка дрыгнуло копытцами и быстро-быстро поскакало по голубому небу.

А потом мы все ехали на повозке, не на той, на которой раньше ехали с больными волчанкой, а на другой, настоящей военной, с ящиками. И кучер у нас был тоже настоящий военный и песни он пел настоящие военные про огонек и еще другие, всякие.

И все это было очень интересно, и я видела всякие черные танки и машины и рыжих лошадок, которых, кажется, убили эти «немцы – мать вашу».

Ой, я кажется очень громко сказала эти слова, которые мне нельзя про-из-носить!

Сейчас Тася начнет орать.

Но она почему-то не заорала, а только посмотрела так на меня своими коричневыми глазами.

Сначала на меня посмотрела, а потом на папу.

Папа хотел мне что-то сказать, но я поскорей перебила его и закричала:

«Папа, папочка! Я забыла там внизу, в катакомбе мой калош!

Ну, ты знаешь, один свалился с валенка, когда мы с тобой ехали в Подземное Царство и, наверное, утонул, а второй, который тогда не свалился, а остался на валенке, Тася сняла, и он все время стоял возле нашего лежака в припоре.

И вот теперь я нечаянно его забыла…».

Папа опять хотел мне что-то сказать.

Но я опять перебила его: «А еще… А еще… Папочка, я забыла там моего Зайца. Но это все Тася! Тася! Это из-за нее! Это она сняла с валенка калош, а потом так штурхала меня и орала, что я забыла Зайца …».

Я громко всхлипнула, но плакать не стала, потому что думала, что не стоит, потому что сейчас, вот прямо сейчас, папа рассердится на Тасю и хорошенько ей поднадает.

Но он почему-то не рассердился, а рассмеялся.

«Калош – это ничего», - говорит. – «А вот Зайца жалко. Но не стоит расстраиваться – мы купим тебе другого нового Зайца!».

Нового Зайца?! Какого нового Зайца? О чем это он говорит?

И тут я заплакала по-настоящему. Я бы еще ногами немножко потопала для верности, но ящики мешали - всю телегу занимали.

«Не хочу! Не хочу! Не хочу!», - орала я изо всех сил. – «Не хочу никакого другого нового Зайца! Я хочу моего Зайца! Моего! Старого! Я его люблю!».

Я орала так громко, что даже наш кучер перестал петь про огонек и обернулся, но папа… папа молчал. Совсем молчал.

И Тася тоже, совсем молчала.

Тогда я стала просить их: «Папа, ну папа, пожалуйста! Тася, скажи же ему! Пусть кучер повернет лошадку. Нам нужно туда вернуться. Мы сядем на «орчик» и спустимся в Волшебный Колодец. И за-бе-рем Зай-ца-а!».

Я поревела еще немножко и вдруг удивилась.

Что-то здесь было не так, неправильно как-то, тихо…

Я реву и реву из-за всех сил, а они все молчат - и папа, и Тася, и кучер.

Смотрят на меня и молчат. Не успокаивают и не ругаются.

Чего это они молчат, подумала я и тоже замолчала.

И вот тут все это страшное престрашное и произошло.

Папа вдруг перестал молчать и сказал: «Нет! Нет, я не хочу тебе больше лгать, девочка. Мы туда никогда не вернемся. И не спустимся в Волшебный Колодец. Никогда! Сказка кончилась, Ролли. и тебе придется повзрослеть.

Прости меня, но сказка кончилась. Начинается жизнь».

Вот тут я уже окончательно удивилась и даже испугалась.

Так испугалась, что даже про Зайца забыла.

Как это сказка кончилась?

Как это жизнь? Какая еще жизнь?

Жизнь!? Ну ладно, пусть будет жизнь, если папа так хочет.

Но и сказка пусть тоже будет.

Не интересно без сказки…

Библиография

1. «Одесская область в Великой Отечественной войне, 1941-1945». Документы и материалы. Изд. «Маяк», Одесса, 1970

2. «Азбука», Изд. «Оптимум», Одесса, 2000